양경언의 시동걸기

유계영, ‘잘 도착’

유계영, ‘잘 도착’

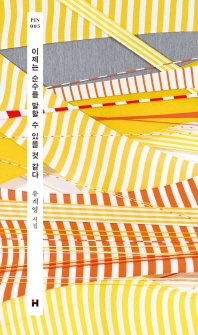

<이제는 순수를 말할 수 있을 것 같다>(현대문학, 2018) 한 사람의 마음이 어디서부터 출발해 어디까지 이를 수 있는지 그 여정을 보여주는 시가 있다. 마음은 줄곧 같은 표정을 고집하고 있는 것이라기보다는 우리가 어떤 관계를 맺는지 또는 어떤 사건과 만나는지에 따라 끊임없이 변화하는 것, 계속해서 움직이는 것. 그러니까 마음의 여러 갈래 중 어떤 부분은 생겨났다가 사라지기도 하는 것이다. 그렇다면 마음의 여정을 살피는 일이란 한번 시작된 특정한 마음의 형태가 어딘가로 나아갈 수 있도록 제 나름의 과정을 잘 거치고 있는지, 그렇게 갖춰진 나름의 서사가 종국에는 잘 완료되었는지, 혹여 움직임을 포기하고 한 가지의 표정으로 계속해서 고여 있어 다른 마음이 출발할 여지를 가로막고 있지는 않는지를 살피는 일이 될 것이다. 누군가와 사랑에 빠져 기뻐하거나, 누군가를 상실해 슬퍼하거나, 무언가로 인해 분노하거나와 같이 다양하게 일어난 마음의 형태들에도 처음과는 다른 모습을 향해가는 여정이 있다고 상상하기 시작하면, 우리는 그 마음을 어떻게 운용할지에 관해 생각할 수 있는 여지를 얻는다. 의지를 가지고 마음을 억압해야 한다는 얘기가 아니라, 우리 마음의 여정을 존중할 줄 알아야 우리 자신이 머물러 있는 지금의 순간이 전부가 아님을 알 수가 있다는 얘기다. 유계영의 ‘잘 도착’은 우리의 내밀한 어딘가에서 생겨난 마음이 모험 길에 올라 제멋대로 헤매기도 하다가, 실컷 그 자신에 충실한 움직임을 보인 덕분에 결국엔 다른 마음의 형태로 ‘잘 도착’하는 모습을 그린다. “보여주겠다/ 내가 어떻게 길을 잃는지// 멈추고 싶은데 전진하는 것/ 나아가고 싶은데 정지하는 것/ 해저의 지느러미처럼/ 발목의 결심이 물거품 되는 것/ 바닥인 줄 알았는데 깊이/ 더 깊이 가라앉는 것// 길을 놓친 발목들을 다 주워 먹고/ 사거리는 배가 부르다// 앞서 택시를 탄 사람들이/ 어디든 당도했을 거라고 믿지 않는다 단지/ 다물어지지 않는 도형처럼/ 도착지로 향한 사람들은/ 영영 출발지로 돌아오지 않았다/ 죽으면서 동시에 성장하는 종족은 그렇다// 창밖을 빠르게 지나가는 슬라이드쇼―/ 눈을 떼지 않았는데 아무것도 보지 못했다/ 본 것이 없는데 다른 사람이 되어서 내린다/ 이제는 순수를 말할 수 있을 것 같다// 유모차에 누운 아기는/ 바퀴를 떠미는 손을 기다리며/ 웃고/ 겨드랑이 사이를 파고드는 손을/ 기다리며 운다// 태양의 엄지가 정수리를 꾹 눌러 나를 고정시킨다/ 나는 허공을 잡아당기며 겨우 한 걸음 걸었다”(유계영, ‘잘 도착’ 전문) 시에서 마음은 “이제는 순수를 말할 수 있을 것 같다”라고 “말할 수 있을” 때까지 충분히 움직인다. 이전과는 “다른 사람”이 되어 “한 걸음”이나마 걸어갈 수 있으려면 우리들 각자가 마음의 여정에 끝까지 충실할 수 있어야 한다는 사실을, 또한 우리가 거기에 충실할 수 있도록 그에 수반된 현실적인 조건들이 마련되어야 함을, 이 시를 읽으며 알았다. 며칠 전 수업시간, ‘세월호’에 대한 글을 읽던 강의실 안 사람들은 대체로 울음을 참지 못했다. 여전히 우리는 울먹이고 있었다. 우리 마음이 어딘가에 잘 도착하지 못하도록 여태 막고 있는 건 무엇인가 내내 생각했다. 세월호 참사의 철저한 진상규명을 바란다. 양경언 문학평론가

<이제는 순수를 말할 수 있을 것 같다>(현대문학, 2018) 한 사람의 마음이 어디서부터 출발해 어디까지 이를 수 있는지 그 여정을 보여주는 시가 있다. 마음은 줄곧 같은 표정을 고집하고 있는 것이라기보다는 우리가 어떤 관계를 맺는지 또는 어떤 사건과 만나는지에 따라 끊임없이 변화하는 것, 계속해서 움직이는 것. 그러니까 마음의 여러 갈래 중 어떤 부분은 생겨났다가 사라지기도 하는 것이다. 그렇다면 마음의 여정을 살피는 일이란 한번 시작된 특정한 마음의 형태가 어딘가로 나아갈 수 있도록 제 나름의 과정을 잘 거치고 있는지, 그렇게 갖춰진 나름의 서사가 종국에는 잘 완료되었는지, 혹여 움직임을 포기하고 한 가지의 표정으로 계속해서 고여 있어 다른 마음이 출발할 여지를 가로막고 있지는 않는지를 살피는 일이 될 것이다. 누군가와 사랑에 빠져 기뻐하거나, 누군가를 상실해 슬퍼하거나, 무언가로 인해 분노하거나와 같이 다양하게 일어난 마음의 형태들에도 처음과는 다른 모습을 향해가는 여정이 있다고 상상하기 시작하면, 우리는 그 마음을 어떻게 운용할지에 관해 생각할 수 있는 여지를 얻는다. 의지를 가지고 마음을 억압해야 한다는 얘기가 아니라, 우리 마음의 여정을 존중할 줄 알아야 우리 자신이 머물러 있는 지금의 순간이 전부가 아님을 알 수가 있다는 얘기다. 유계영의 ‘잘 도착’은 우리의 내밀한 어딘가에서 생겨난 마음이 모험 길에 올라 제멋대로 헤매기도 하다가, 실컷 그 자신에 충실한 움직임을 보인 덕분에 결국엔 다른 마음의 형태로 ‘잘 도착’하는 모습을 그린다. “보여주겠다/ 내가 어떻게 길을 잃는지// 멈추고 싶은데 전진하는 것/ 나아가고 싶은데 정지하는 것/ 해저의 지느러미처럼/ 발목의 결심이 물거품 되는 것/ 바닥인 줄 알았는데 깊이/ 더 깊이 가라앉는 것// 길을 놓친 발목들을 다 주워 먹고/ 사거리는 배가 부르다// 앞서 택시를 탄 사람들이/ 어디든 당도했을 거라고 믿지 않는다 단지/ 다물어지지 않는 도형처럼/ 도착지로 향한 사람들은/ 영영 출발지로 돌아오지 않았다/ 죽으면서 동시에 성장하는 종족은 그렇다// 창밖을 빠르게 지나가는 슬라이드쇼―/ 눈을 떼지 않았는데 아무것도 보지 못했다/ 본 것이 없는데 다른 사람이 되어서 내린다/ 이제는 순수를 말할 수 있을 것 같다// 유모차에 누운 아기는/ 바퀴를 떠미는 손을 기다리며/ 웃고/ 겨드랑이 사이를 파고드는 손을/ 기다리며 운다// 태양의 엄지가 정수리를 꾹 눌러 나를 고정시킨다/ 나는 허공을 잡아당기며 겨우 한 걸음 걸었다”(유계영, ‘잘 도착’ 전문) 시에서 마음은 “이제는 순수를 말할 수 있을 것 같다”라고 “말할 수 있을” 때까지 충분히 움직인다. 이전과는 “다른 사람”이 되어 “한 걸음”이나마 걸어갈 수 있으려면 우리들 각자가 마음의 여정에 끝까지 충실할 수 있어야 한다는 사실을, 또한 우리가 거기에 충실할 수 있도록 그에 수반된 현실적인 조건들이 마련되어야 함을, 이 시를 읽으며 알았다. 며칠 전 수업시간, ‘세월호’에 대한 글을 읽던 강의실 안 사람들은 대체로 울음을 참지 못했다. 여전히 우리는 울먹이고 있었다. 우리 마음이 어딘가에 잘 도착하지 못하도록 여태 막고 있는 건 무엇인가 내내 생각했다. 세월호 참사의 철저한 진상규명을 바란다. 양경언 문학평론가

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![임유영의 ‘오믈렛’, 제 마음대로 죄송했던 마음의 정체 [책&생각] 임유영의 ‘오믈렛’, 제 마음대로 죄송했던 마음의 정체 [책&생각]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1208/53_17019966324302_20231207503893.jpg)