동물의 생각에 관한 생각-우리는 동물이 얼마나 똑똑한지 알 만큼 충분히 똑똑한가?

프란스 드 발 지음, 이충호 옮김/세종서적·1만9500원

“박쥐로 살아가는 삶은 어떤 것일까.”

철학자 토머스 네이걸의 유명한 질문이다. 개는 코로 살고, 박쥐와 돌고래는 음파로 살고, 인간과 침팬지는 눈으로 산다. 우리의 인지 구조와 박쥐의 인지 구조는 판이하니, 세계도 다를 것이다. 18년 동안 먹지 않고 살 수 있는 ‘눈이 없는 진드기’는 또 어떻겠나? 시각형 동물인 우리가 다른 종의 주관적 삶으로 들어갈 수 있을까?

1983년 <침팬지 폴리틱스>로 단숨에 스타 작가로 떠오른 영장류학자 프란스 드 발은 전작에서처럼 이 질문으로 책을 연다. 이 질문의 힘은 인간성을 만물의 척도로 내세우는 대신에 다른 종들은 실제로 어떤 존재일까를 상상해보는 것이다. 네이걸은 도저히 방법이 없다고 했지만, 동물 인지를 연구하는 과학자들은 관찰과 실험으로 밝혀내고 있다. 그리하여 인간중심주의는 해체되는 중이다. ‘호모 파베르’(도구를 쓰는 인간), ‘호모 루덴스’(놀이하는 인간), ‘호모 폴리티쿠스’(정치하는 인간)까지 독보적 지위는 무너진 지 오래다.

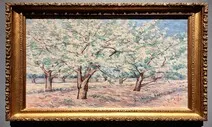

2014년 <한겨레>가 진행한 ‘오랑우탄 거울실험 프로젝트’에서 서울대공원 오랑우탄 ‘보람’이 비닐 더미를 머리에 두르고 바라보고 있다. 프란스 드 발이 언급한 상춧잎으로 머리를 치장한 오랑우탄 ‘수마’(독일 오스나브뤼크동물원)와 비슷한 행동이다. 거울에 비친 자신의 모습을 인식하면 자의식이 있다고 본다. 강재훈 선임기자 khan@hani.co.kr

저자는 이를 ‘인지 물결’이라고 부른다. 인간만이 가진 것으로 알려졌던 인지능력이 생각보다 점차 광범위한 동물에게서 발견된다는 것이다. 침팬지에서 돌고래, 코끼리를 거쳐 문어에 이른다. 모든 동물은 ‘움벨트’라는 외부 환경을 감각기관으로 받아들인다. ‘어포던스’는 어떤 행동에 이르게 하는 본능이다.(인간이나 침팬지는 문고리를 보면 잡는다.) 이런 것들이 쌓여 인지능력이 된다. 인지란 “감각 입력 정보를 환경에 대한 지식으로 변환하는 능력과 이 지식을 유연하게 적용하는 능력”이다.

제인 구달이 나뭇가지로 흰개미를 낚시하는 침팬지를 발견한 장면은 인간우월주의에 타격을 가한 사건으로 유명하다. 요즈음 동물행동학은 유인원들이 연장통을 가지고 다니며 다양한 석기로 견과류를 깨 먹는 사실도 안다. 바나나를 몸에 닿지 않는 곳에 두면, 유인원은 막대기 같은 도구를 이용해 가져오려고 한다. 문제가 있으면 잠깐 생각하는 것도 유인원의 특징이다. 전통적인 도구 사용 실험인 이 바나나 테스트에서 코끼리는 통과하지 못했다. 코끼리에게 코로 막대기를 집으면 냄새를 못 맡기 때문에 애초에 불공정한 실험이었던 것이다. 유인원과 달리 코끼리는 후각 의존도가 높다. 즉, 우리와 감각 세계가 다르다는 것이다. 나중에 천장에 먹이를 걸어놓은 실험에서는 코끼리는 상자를 쌓은 뒤 이를 딛고 먹이를 획득했다. 바나나 테스트는 코끼리에게 불리한 실험이다.

거울실험을 통과하는 동물도 늘어나고 있다. 동물 몸에 몰래 표지를 해두고, 동물이 만지작거리면 자신을 인식한다는 뜻이다. 자신을 타인의 눈으로 바라본다는 얘기, 곧 자의식의 표징이다. 인간과 침팬지, 오랑우탄에 이어 돌고래, 코끼리 그리고 최근엔 까치까지 거울실험을 통과했다. 앞으로 더 많은 종이 합류할 것이다. 그러나 거울실험 또한 인간 근연종에게 유리하다. 이를테면 포유류가 중앙지휘본부인 뇌에서 감각 정보를 종합한다면, 문어 같은 두족류의 신경계는 인터넷처럼 국지적인 지휘소들이 광범위하게 뻗어 있다. 잘려나간 다리가 혼자서 꿈틀거리며 먹이를 잡는 이유다. 시각형 동물과 상상할 수 없을 정도로 다르게 작동하는 인지 메커니즘을 거울실험으로 판단할 수 있을까.

철학적 재능을 겸비한 저자가 전작과 마찬가지로 이 책에서 겨누는 것은 근대적 이원론이다. 이성과 감정, 문화와 야만의 대립항에 기대 인간이 동물보다 우월하다는 패러다임이 진리 추구를 방해한다고 말한다. 인간은 동물 아닌가?(그래서 인간을 ‘인간’이라고 부르고, 동물을 ‘비인간동물’이라고 부르는 추세다.) 지구의 각 종은 진화의 생명수에서 다른 경로를 타고 내려왔다. 각자 움벨트와 상호작용해 행동을 적응하고 진화시켰다. 즉, 만물의 척도는 인간이 아니다. 박쥐는 박쥐의 척도로, 문어는 문어의 척도로 판단해야 한다.

저자는 <내 안의 유인원> <원숭이와 초밥요리사> <착한 인류> 등을 통해 동물의 문화, 도덕, 이타성 등을 탐구해왔다. 공격적인 성향의 침팬지와 대비되는 사랑과 평화의 히피 보노보를 대중에게 전파한 학자로도 유명하다. 이번 책은 출판 전부터 예약판매되는 등 기대를 모았고, 지난해 영미권 주요 매체의 ‘올해의 책’에 선정됐다. 칼 사피나, 버지니아 모렐 등 헌사를 바친 이들 또한 ‘믿고 보는’ 동물 논픽션 작가들이다.

프란스 드 발의 팬이라면 전작과 반복되는 사례들이 거슬리겠지만, 최신 연구 성과를 반영해 한층 깊게 파고든 미덕이 더 크다. 영장류에서 좀더 다양한 종으로 소재도 넓혔다. 원래 제목은 ‘우리는 동물이 얼마나 똑똑한지 알 만큼 충분히 똑똑한가?’이다. 감각기관이 다르니 모를 수밖에. 그럼에도 박쥐가 되도록 노력해보자.

남종영 기자

fandg@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)