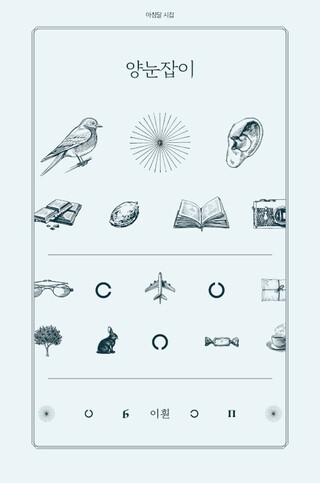

양눈잡이

이훤 지음 l 아침달(2022)

이훤 시인의 <양눈잡이>에는 한쪽에서 전하려는 마음을 다른 편이 제대로 전달 받지 못하는 상황이 자주 연출된다. 타인의 이름을 부르면서 서로 “확인하고” 싶은 게 있지만 이름을 부르는 사람이나 불리는 사람이나 “다른 곳에 있”어 이들이 알고 싶었던 무언가는 벌써 “지워지”는 일이 빚어지고(‘캐치볼’), 때로는 다른 언어로 번역해서라도 말하고 싶은 무언가에 대한 믿음을 이어가려던 이들이 끝내 다 번역되지 못한 마음으로 다른 그림을 그리거나 음악을 만드는 일이 생긴다(‘신앙고백’). 이를 두고 시인은 의도가 관철되지 않는 곳에 눈길을 보내면서 의도치 않은 그곳으로부터 예상치 못한 무언가를 깨닫는다는 걸 말하려나 보다고 써도 될까. 하지만 방금 문장 정도로 갈무리하기엔 아깝다. 시는 더 보여주려 한다. 가령 한쪽에서 전하고자 했던 마음이 다른 편으로 전달되지 못하는 상황에서, 마음을 전하고자 했던 편의 심정이 얼마나 간절했는지 같은 것. 혹은 그간 받아들여지지 못한 마음들은 모두 어디로 갔을지, 그때 그 마음의 농도는 어떻게 바뀌는지에 대해서. 그리고 시는 이 얘기를 사람과 사람 사이의 것으로 한정하지 않는다. 나무의 말과 그 말을 수신하는 소년, 소년 시절이든 훌쩍 자란 뒤든 나무의 마음을 오롯이 건네받기 위해 얼마만큼 충실했는지 자문하는 이의 것으로도 얘기한다. 마음을 주고받고자 하는 의지란 숨 쉬는 존재들 모두에게 허락된 일이기 때문이다.

“나무 밑에 서서 바람이 이사하는 광경을 본다. 끝없이 태어나는 새 윤곽을. 나무는 온몸을 다해 움직이고 몸을 쓰지 않는 것처럼 움직인다. 나무가 나무를 안는다. 바람과 나무가 안는다. 살고 싶다. 두 팔이 나무를 덮는다. 깍지를 끼고 나무의 살갗에 귀를 갖다 댄다. 나무도 그것을 듣는다. 나이를 제법 먹은 갈비뼈를 쓸어 내리면 유년기 냄새가 난다. 나뭇가지 하나 들고 누울 자리를 찾던 소년이 오래된 자신을 건너편에서 본다. (중략) 어떻게 숨 쉬더라. 어떻게 느끼더라. 한 번 느끼고 나면 자꾸 느끼고 싶어진다. 우리는 여태 그런 일을 한다. (중략) 눈이 감긴다. 어떻게 깨는 거더라. 오랜 잠을. 일어나면 무슨 요일인지 기억나지 않는다. 눈에는 새 소년의 윤곽이. 윤곽은 모든 것의 시작. 내가 몇 살이었더라. 무엇이었더라. 소년과 소년은 안는다. 소년이 소년을 안는 것이기도 하다.”(‘소년이 소년을’ 부분)

“나무 밑에 서”면 바람이 이동하는 광경이든 나뭇잎과 나뭇잎이 새로 형성하는 윤곽이든 모두 볼 수 있다. ‘양눈’을 쓰게 된다. 요컨대 ‘양눈잡이’인 나무를 통과하면 소년의 시간도, 훌쩍 자라 소년의 흔적이 사라진 이의 시간도 한 사람의 몸으로 드러날 수 있다는 얘기다. 그런 이는 양쪽의 시간을 스스로 받아들일 줄 안다. 나무는 그럴 수 있는 방법을 우리에게 발신하는 존재다. 우리에게 “어떻게 숨 쉬”고, “어떻게 느끼”는지, “오랜 잠”에서 “어떻게 깨는”지 온몸으로 알려주려 한다. 우리의 잊힌 이름을 부르면서, 다른 말로 번역해서라도 간절하게, 인간의 윤곽과 나무의 윤곽이 공존하는 세상을 나무는 먼저 혹은 내내 그려왔는지도 모른다.

제주의 대규모 숲지대가 개발 명목으로 베어졌단 소식을 또 들었다. 나무의 말을 듣는 법을 모르는 세상은 사람이 스스로를 안는 방법을 포기해버린 세상과 같다.

문학평론가

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![임유영의 ‘오믈렛’, 제 마음대로 죄송했던 마음의 정체 [책&생각] 임유영의 ‘오믈렛’, 제 마음대로 죄송했던 마음의 정체 [책&생각]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1208/53_17019966324302_20231207503893.jpg)

![“남들 앞에서 하지 마세요”…요즘 젊은이들은 ‘칭찬’을 싫어한다? [책&생각] “남들 앞에서 하지 마세요”…요즘 젊은이들은 ‘칭찬’을 싫어한다? [책&생각]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2024/1108/9717310266405963.jpg)