1980년 5월 광주 주남마을 인근에서 화훼 농원을 하던 김종화 대표. 정대하 기자

“거총!”

무전기를 든 장교가 미니버스를 보며 명령했다. 1980년 5월23일 오전 광주에서 화순으로 가는 길목에 있는 주남마을 앞 도로로 17인승 소형버스가 지나가고 있었다.

장교가 짧고 굵은 목소리로 “사격 개시”를 지시했다.

콩 볶는 듯한 총소리가 들렸다. 도로 양쪽에 매복해 있던 계엄군들이 미니버스를 향해 총을 쐈다. 타이어가 펑크 난 버스가 도로 반대편 가장자리에 90도 각도로 누워버렸다. 군인들은 또다시 2~3분간 집중사격을 퍼부었다. 그리고 ‘땅, 땅, 땅’ 하며 또 ‘확인사살’을 하는 것 같았다.

주남마을 인근에서 화훼 농원을 하던 김종화(74)씨는 집단학살을 생생하게 지켜본 증인이다. 경남 마산 출신인 그는 1977년 12월 군대 동기의 권유로 광주로 이사했다. 이 사건이 발생하기 직전 김씨는 비닐하우스에 찾아온 대위 계급장을 단 공수부대 장교 1명과 무전병을 만났다. 대위는 그에게 “수상한 자들이 지나가는 것 못 보았느냐?”고 물었다.

김씨가 “아, 그것 내가 우찌 보요”라고 답변했더니, 그는 “고향이 경상도냐?”고 물었다. 자기도 ‘같은 고향’이라는 장교를 향해 김씨는 “저 사람들은 (시민군들이 아니라) 집에 가는 사람들입니다”라고 소리치며 말렸지만, 소용이 없었다.

1980년 5·18 당시 시민들이 금남로에서 군인들과 대치하고 있는 모습. 오른쪽은 시민군 차량. 5·18기념재단 제공

이날 미니버스 총격 사건 발생 시각은 오전 8시10~20분이다. 김씨는 “초등학교 교사인 아내가 ‘아침 식사를 하라’고 불러, ‘왜 출근하지 않느냐’고 물었더니 ‘휴교령이 내려졌다’고 대화를 나눴기 때문에 시간을 정확하게 기억한다”고 말했다.

군인들은 미니버스 안에서 주검을 꺼내 길 건너편 배수로에 내던졌다. 김씨는 5월25일 공수부대 대위에게 “주검을 묻는 것을 봐서 도저히 무서워 살 수가 없다. 주검을 확인해 가족들이 처리하도록 해달라”고 매달렸다. 처음에 화를 냈던 대위는 김씨에게 군인 10명을 경호병으로 묶어 붙여준 뒤 “빨리 (주검을) 처리하라”고 했다.

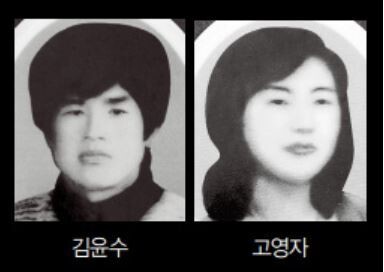

1980년 5월23일 미니버스 총격 사건으로 희생당한 김윤수씨와 고영자씨.

가매장 현장은 처참했다. 5~10㎝가량 흙과 거적을 덮어 가매장한 주검 10구(여성 2명)에선 냄새가 진동하고 구더기가 끓었다. 대부분의 주검에는 수 발에서 수십 발가량의 상처가 나 있었다.

김씨는 인근에 살며 친하게 지냈던 후배 정아무개씨와 함께 배수로로 가 소지품을 뒤져 3명의 연락처를 찾았다. 1명의 여성 주검에서 일신방직 회사 사원증이 나왔다. 김씨는 5월27일 신군부의 진압작전이 끝난 뒤 일신방직을 찾아가 그의 인적사항을 알려줬다. 고향 화순으로 가다가 변을 당한 일신방직 여성 노동자 고영자(당시 26살)씨는 김씨 덕분에 주검으로나마 가족을 만날 수 있었다. 김씨는 “공장이 서버리니까 집으로 가다 참변을 당한 게 얼마나 억울하겠느냐?”고 말했다. 고씨는 미니버스를 몰았던 김윤수(당시 27살)씨와 1983년 영혼결혼식을 올렸다. 5·18 당시 주남마을 버스 집단총격 학살 사건은 최소 5건(5·18 진상규명조사위원회 발표)이 발생해 최소 17명이 사망(전투교육사령부 상황일지)했지만, 지금껏 수습한 주검은 고영자, 김윤수 등 12구뿐이다.

정수만 전 5·18민주유공자유족회 회장이 주남마을에서 1980년 5월23일 사살당한 시민 위령비를 살펴보고 있다. 정대하 기자

금남로에서 꽃집도 운영했던 그는 계엄군의 무자비한 학살 현장을 목격하고 분노했다. 5월21일 옛 노동청 인근에서 총을 맞고 쓰러진 한 청년(김용표·22)의 주검도 들것으로 수습했다. 죽음을 각오했던지 그 청년은 주소와 인적사항이 적힌 메모지를 뒷주머니에 남겨두고 떠났다. 김씨는 “‘억울한 영혼 잘 가라’고 봉오리만 딴 꽃들을 관에 많이 넣어주었다”고 말했다. 관과 청년의 부모를 태우고 담양으로 가던 김씨의 ‘픽업 차량’은 옛 광주교도소 앞에서 계엄군의 총격을 받았다. 결국 청년의 주검은 그날 무등산 자락에 임시로 묻혔다가 훗날 망월동 묘역으로 옮겨졌다.

부마항쟁의 상징적 인물인 고 김종철씨의 생애를 정리한 책.

불의를 보면 참지 못하는 것은 집안 기질이다.

지난 10일 광주시 북구 용두동 스마트팜 농원에서 만난 김씨는 “세상에 군인이 국민을 총으로 쏴 죽이는 게 말이 되느냐?”고 말했다. 1979년 10월 부산·마산에서 일어난 부마항쟁의 상징적 인물인 고 김종철(1955~97)씨가 그의 친동생이다. 고려대 법학과 75학번인 동생은 휴학하고 마산에 와 있다가 부마항쟁에 참여해 고문 후유증으로 고생했다. 그는 결국 암 투병 끝에 42살의 나이로 요절했다. 김씨는 동생의 생애가 정리된 <김종철, 그의 시대 그리고 벗들>(비매품)이란 책을 건넸다. 그는 “참혹한 만행을 저지른 5·18 가해자들은 준엄한 심판을 받아야 한다”고 말했다.

정대하 기자

daeha@hani.co.kr

▶ 바로가기: “증언록·일대기 토대 삼아 ‘부마항쟁’ 문화예술 작품화 기대해요”

https://www.hani.co.kr/arti/culture/book/984978.html

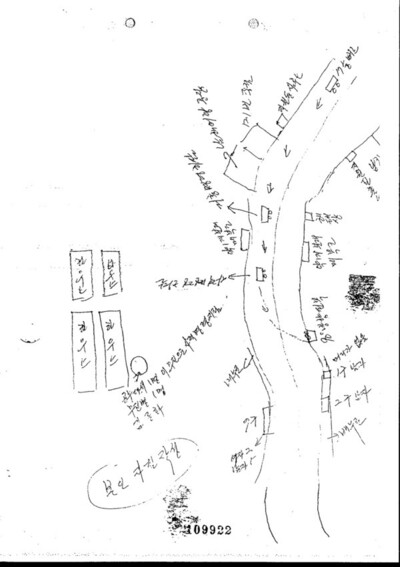

김종화씨가 1995년 12월30일 광주지검에 참고인으로 나가 주남마을 학살 사건을 설명하면서 그린 약도.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)