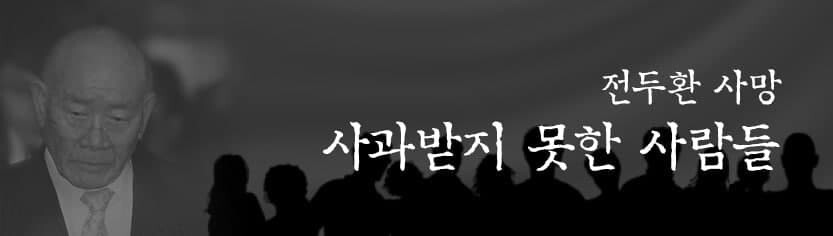

5·18민주화운동 당시 계엄군의 헬기사격을 목격했다고 증언한 5·18민주유공자 이광영씨. <한겨레> 자료사진

“전두환을 상대로 평생 싸워왔는데…. 이렇게 가버릴 수가 있는가. 그렇게 힘들었던가.”

24일 광주광역시 북구의 한 장례식장에 모인 5·18단체 회원들은 동료의 죽음이 믿기지 않는다는 듯 연신 한숨을 내쉬었다. 이곳에는 전날 전남 강진군의 한 저수지에서 숨진 채 발견된 이광영(68)씨 빈소가 차려져 있었다.

5·18민주화운동 때 척추에 계엄군의 총탄을 맞아 하반신마비 장애를 얻은 이씨는 전북 익산 자택에 A4용지 크기 종이에 몇마디 문장을 남기고 고향 마을에서 세상을 등졌다. 경찰은 이씨가 스스로 차를 몰아 강진으로 이동한 점으로 미뤄 스스로 극단적 선택을 한 것으로 결론 내렸다.

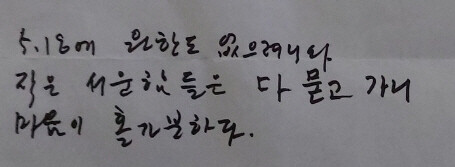

이씨가 마지막으로 남긴 말은 ‘5·18에 원한도 없으려니와 작은 서운함들은 다 묻고 가니 마음이 홀가분하다. 오로지 통증에 시달리다 결국은 내가 지고 떠나간다. 아버지께 가고 싶다’고 썼다. 석줄짜리 짧은 내용이었지만, 5·18 이후 40년 넘게 감내해야만 했던 그 고통을 짚어보기에는 충분한 내용이었다. 이지현 5·18부상자회 초대 회장은 “일주일 전에 마지막으로 통화했는데 어제 소식을 듣고 너무 놀랐다. 평소에도 몸과 마음의 고통 때문에 힘들어했는데 결국 이렇게 갔다”고 말했다.

이광영씨가 극단적 선택을 하기 전 남긴 유서 일부. 유족 제공

이씨의 동생 광성(61)씨는 “형님은 (최근) 진통제에 의존해야 할 정도로 많이 고통스러워하셨다. 남에게 신세를 안 지려는 성격에 본인의 길을 가신 것 같다”고 말했다.

이씨가 세상을 뜬 시각은 23일 0시께로 추정된다. 5·18유공자들은 같은 날 오전 9시께 전씨가 숨지자 지독한 악연이라고 입을 모았다.

1980년 ‘진각’이라는 법명을 가진 스님이었던 이씨는 초파일을 이틀 앞둔 5월19일 광주 무등산 증심사로 가다가 항쟁에 참여했다. 부상자를 병원으로 호송하는 일을 하다 5월21일 척추에 계엄군의 총탄을 맞았다. 병원 생활 중 환속을 하고 가정을 꾸린 그는 장애를 가진 몸으로 만화방을 운영하거나 학교에 식품을 납품하며 악착같이 살아왔다. 1982년에는 5·18부상자회 창립을 주도하고 1988년 국회 광주청문회에 증인으로 출석하는 등 5·18 진상규명을 위해 동분서주해왔다.

그는 고 조비오 신부와 함께 5·18 당시 계엄군의 헬기사격을 목격했다고 주장하는 주요 증언자이기도 했다. 이씨는 2019년 5월 전두환씨의 사자명예훼손사건 1심 공판에 첫 증인으로 출석해 “1980년 5월21일 오후 2시께 군용 지프를 타고 광주 남구 월산동 로터리 인근을 지나다가 헬기사격 장면을 목격했다”고 증언했다.

평소 이씨를 곁에서 지켜본 5·18부상자회 창립회원 강상원(59)씨는 “형님은 진상규명과 민주화를 위해 온몸을 던졌다. 형님은 고통을 못 이겨 가셨는데 전두환은 편히 죽었다고 생각하니 너무 억울하다”고 말했다.

심신의 고통과 트라우마에 시달리다 극단적 선택을 한 5·18유공자는 매년 끊이지 않고 있다. 지난해 9월에도 홀로 살던 정병균씨가 숨진 채 발견됐다.(<한겨레> 2020년 9월3일치 9면) 김명희 경상국립대 사회학과 교수가 올해 6월 발표한 논문 ‘5·18 피해자의 재구성과 집단트라우마 연구방법론’을 보면 1980년부터 2019년까지 극단적 선택을 한 5·18유공자는 46명에 달했다.

김용희 기자

kimyh@hani.co.kr

1983년 이지현 5·18부상자동지회 초대회장의 결혼식에서 사회를 보던 이광영씨 모습. 이지현씨 제공

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)