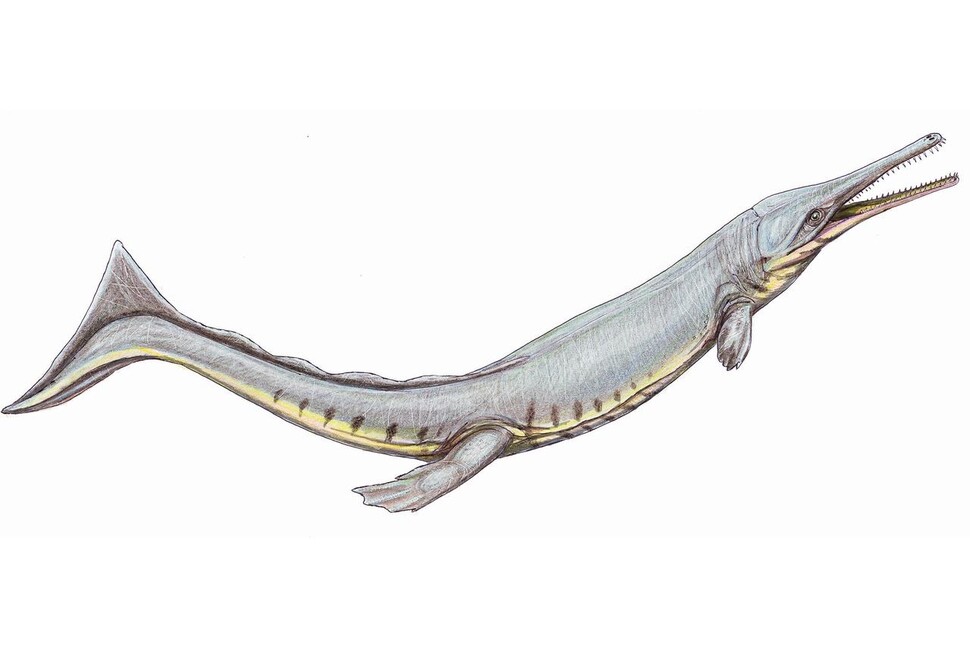

중생대 쥐라기에 바다로 진출한 고대 악어는 돌고래와 비슷한 모습으로 진화했다. 박쥐와 새처럼 계통적으로 멀리 떨어졌지만, 환경에 비슷하게 적응한 사례이다. 드미트리보그다노프 제공.

공룡 시대부터 지구에 살아온 가장 오랜 파충류인 악어는 대개 육지의 습지에 산다. 6m까지 자라는 지상 최대의 바다악어가 호주와 인도 등 동남아 기수역에 서식하지만, 담수 악어인 나일악어의 자매 종으로 겉모습은 비슷하다.

1억8200년 전 공룡의 등쌀을 피해 바다로 진출한 쥐라기 고대 악어는 진정한 바다악어였다. ‘탈라토수크스’란 이름의 이 악어는 1억2500만년 전 멸종하기까지 전까지 전 세계 중생대 바다에 출몰했다.

길이 10m에 이른 이 악어의 겉모습은 고래나 돌고래와 비슷했던 것으로 밝혀졌다. 오늘날 바다를 포유류인 고래가 지배한다면 쥐라기 바다를 장악한 동물은 파충류였다.

5000만년 전 하마의 조상인 포유류에서 진화해 바다로 진출한 고래는 육상 생활을 접고 바다에 적응한 대표적 ‘진화 전환’으로 꼽힌다. 그러나 이보다 1억년 앞서 악어의 조상도 비슷한 전환을 이룩했고, 그 모습은 놀랍게도 고래와 비슷했다.

이 원시 악어의 다리는 지느러미로, 몸매는 유선형으로, 꼬리는 고래처럼 꼬리지느러미로 바뀌었다. 그러나 고대 바다악어의 바다 진출 속도와 방식은 고래와 달랐음이 정밀한 화석 연구로 밝혀졌다.

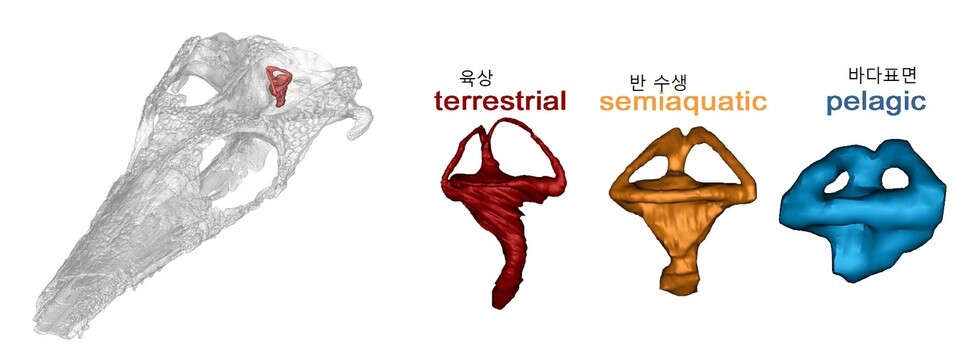

고대 악어의 머리뼈와 내이(붉은색)(왼쪽). 이 악어의 내이 진화 과정(오른쪽). 육상에서 차츰 바다환경에 적응해 변화한 모습이다. 줄리아 슈워브 제공.

줄리아 슈워브 영국 에든버러대 박사과정생 등 국제 연구진은 미 국립학술원 회보(PNAS) 최근호에 실린 논문에서 고대 바다악어의 내이(속귀) 구조를 분석해 이 파충류가 어떻게 육지에서 바다로 진출했는지 밝혔다. 연구자들은 고래와 달리 악어는 바다로 가기 전 오랜 기간에 걸쳐 반수생 환경에 적응하면서 차츰 내이 구조를 바다 생활에 적합하게 바꾸었다고 밝혔다.

연구자들은 멸종한 바다악어 화석 18개와 현생 악어 14마리의 내이 전정기관을 컴퓨터 단층촬영 기술을 이용해 정밀 분석해 고대 악어의 내이는 현생 육상 악어보다 훨씬 짧고 통통해 고래와 비슷한 것으로 나타났다. 슈바브는 “외이 형태의 변화는 부력으로 몸을 지탱하고 고도로 예민한 균형 감각이 필요한 물속 생활에 적응했음을 보여준다”고 <로이터>와의 회견에서 말했다.

1억년이란 장구한 세월을 두고 계통적으로 멀리 떨어진 바다악어와 고래가 유사한 방식으로 환경에 적응한 것은 ‘수렴 진화’의 새로운 사례이다. 박쥐와 새는 그런 대표적 예이다.

동남아 바다 기수역에 서식하는 현생 바다악어. 바다 위로 뛰어오르는 습성이 있다. 위키미디어 코먼스 제공.

고대 바다악어는 고래와 달리 바다에 가기 전 습지에서 수천만년 동안 지냈음이 내이 분석 결과 밝혀졌다. 연구자들은 “내이가 진화하는 양상을 보면, 골격이 바다 생활에 맞춰 진화한 한참 뒤에야 내이의 진화가 뒤따라, 바다 생활에 적응하기까지 오랜 기간이 걸렸음을 알 수 있다”고 밝혔다.

고래가 빠른 기간 동안 바다에 적응했지만 악어의 적응이 느렸던 이유로 연구자들은 태생인 고래와 달리 악어는 번식기에 육지에 알을 낳으러 올라와야 했기 때문으로 추정했다. 지느러미를 끌고 육지에 오르기는 쉽지 않다.

인용 저널:

PNAS, DOI: 10.1073/pnas.2002146117

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)