[애니멀피플] 생물다양성협약 등 잇달아 시장 폐쇄 촉구

바이러스의 ‘스필오버’가 일어나는 최적의 환경

중국 동물시장 책임 묻기 전에 국내 동물카페 조사해야

바이러스의 ‘스필오버’가 일어나는 최적의 환경

중국 동물시장 책임 묻기 전에 국내 동물카페 조사해야

소, 돼지, 닭 등 가축을 파는 중국의 시장 모습. 가축과 야생동물이 모여있고, 도살과 정육 등이 한데 이뤄지는 환경에서는, 바이러스의 돌연변이가 나타나고 종간 감염(스필오버)이 이뤄질 가능성이 커진다. 클립아트코리아 제공

왜 중국의 시장을 지목했나? 먼저 바이러스의 특성을 살펴보겠습니다. 이를테면 리노바이러스는 큰 문제를 일으키지 않습니다. 사람에게 잘 침투하여 감기를 일으키지만, 면역체계가 잘 적응했기 때문이지요. 반면 한 번도 본 적이 없는 바이러스가 침투하면 면역체계가 잘 작동하지 않습니다. 신종 바이러스에는 백신이나 치료제 같은 것도 없어서 ‘외부’의 도움을 받지도 못합니다. 대개 이런 낯선 바이러스는 다른 동물에서 종을 타고 넘어온 바이러스입니다. 이것을 ‘종간 감염’, 영어로는 ‘스필오버’(spillover)라고 부릅니다. 스필오버가 얼마나 큰 파괴력이 있는지 과학 저널리스트 데이비드 콰먼은 ‘스필오버’(한국판 제목 ‘인수공통, 모든 전염병의 열쇠’)에서 천연두바이러스의 사례를 들어 설명합니다. ‘곰보’라고 불리는 특유의 흉터를 남기며 ‘마마’를 일으키는 천연두는 6070세대에겐 낯설지 않을 겁니다. 이 병을 일으키는 천연두바이러스는 1977년 에티오피아에서 발병한 사례를 끝으로 더는 나타나지 않았습니다. 인간에 의해 ‘박멸’된 것이지요. 어떻게 이렇게 쉽게 끝장낼 수 있었을까요? 바로 천연두바이러스가 인간 바이러스이기 때문입니다. 백신을 개발해 접종하면 지구에서 ‘없앨 수 있습니다’. 하지만 종을 타고 넘는 바이러스는 인간이라는 숙주에서 아무리 박멸해봤자, 동물에 숨으면 언제 또 나타날지 모릅니다. 그것이 스필오버 능력을 탑재한 바이러스의 파괴력이지요.

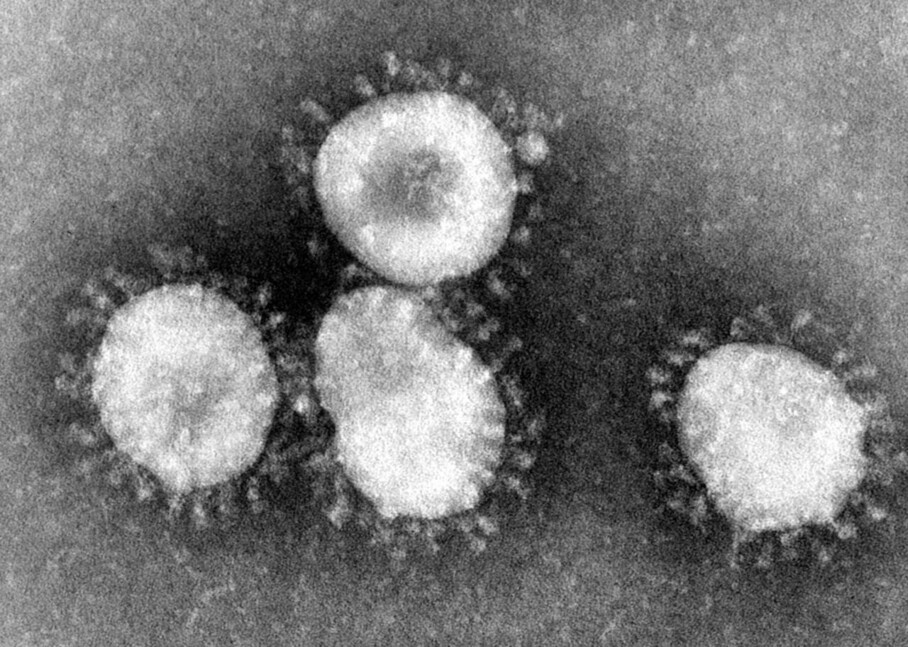

코로나바이러스는 인간에게는 가벼운 감기나 장염을 일으킨다. 그러나 2003년 중증급성호흡기질환(SARS) 사태를 부른 ‘사스-코로나바이러스’나 이번에 급성폐렴을 일으키는 ‘코로나19바이러스’ 등으로 변이를 일으키면, 면역체계를 갖지 않은 인간에게 피해가 커진다. 코로나바이러스의 모습. 위키미디어코먼즈 제공

야생동물 시장이 어떻길래? 광저우의 샤투, 동멘 등 주로 중국 남부에 있는 시장에서 각종 야생동물이 판매됩니다. 판매 목록은 상상을 초월합니다. 거북이, 악어, 멧돼지, 사향쥐, 대나무쥐, 두루미, 너구리는 물론 가축인 소, 돼지, 닭, 염소 등도 섞여 팔리지요. 야생동물 시장은 동물원 못지않은 생물종 다양성을 보이지만, 종을 구분하는 울타리가 없고 관리가 안 된다는 점에서, 위험합니다. 각종 동물이 함께 살면서 바이러스가 섞이기 때문입니다. 불결한 환경도 한몫합니다. 바로 옆에서 도살이 이뤄지고, 동물의 분뇨가 땅바닥에 흐르고, 사람들은 거기서 밥을 먹고 잠을 잡니다. 바이러스가 돌연변이를 일으켜 새로운 종으로 도약할 수 있는 최적의 환경인 셈이지요.

철제 케이지에 갇혀 있는 사향고양이. 사향고양이는 2003년 사스 사태 초기에 바이러스의 보유숙주로 지목받았다. 하지만 나중에 야생개체를 검사한 결과에서 바이러스가 나타나지 않아, 바이러스가 박쥐나 다른 종으로부터 중간에 거쳐 간 숙주로 추정됐다. 게티이미지 제공

야생동물 시장은 어디에 있나? 야생동물 시장의 문제는 2003년 사스 사태 때 불거졌지요. 당시 중국 정부는 숙주로 지목된 사향고양이의 판매를 금지하고 야생동물 시장을 폐쇄했습니다. 하지만 이 조처는 법적으로 유효한 영구적인 조처로 이어지지 않았고, 아직도 중국 남부의 도시 주변에 야생동물 시장이 산재한 형편입니다.

서울의 한 야생동물 카페에서 라쿤이 무기력하게 늘어져 있다. 녹색당 제공

서울도 신종 바이러스의 진원지가 될 수 있다! 잠깐! 우리가 주목해야 할 것이 있어요. 최근 몇 년 동안 서울, 부산 등 대도시에서 우후죽순 생긴 야생동물 카페입니다. 야생동물 카페에서는 라쿤(미국너구리), 미어캣, 왈라비, 북극여우 등이 사람과 한데 모여 놉니다. 라쿤의 침 같은 분비물, 분뇨 등은 아무리 청결하게 시설을 관리해도 곳곳에 묻어날 수밖에 없습니다. 그곳에서 사람들은 쓰다듬고 뒹굽니다. 야생동물 카페가 한국판 ‘바이러스 판데믹의 진원지’가 될 수 없다고 누가 보장할 수 있을까요? 동물복지문제연구소 ‘어웨어’가 2019년 조사한 결과를 보면, 전국에 64개의 야생동물 카페가 성업 중입니다. 2017년 35곳이었는데, 2년 만에 거의 2배가 늘었습니다. 국내 야생동물 카페에서 가장 많이 기르는 라쿤(미국너구리)은 광견병 바이러스의 숙주입니다. 광견병 바이러스 또한 인수공통감염병을 일으키므로, 미국 대다수 주에서는 개인 사육을 금지하는 종이라고 어웨어는 전합니다. 아직은 본격적인 연구가 진행된 것은 아니지만, 야생동물 카페를 주목해야 할 이유는 충분합니다. 그곳 또한 바이러스의 잡탕이 될 수 있으니까요. 남종영 기자 fandg@hani.co.kr

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)