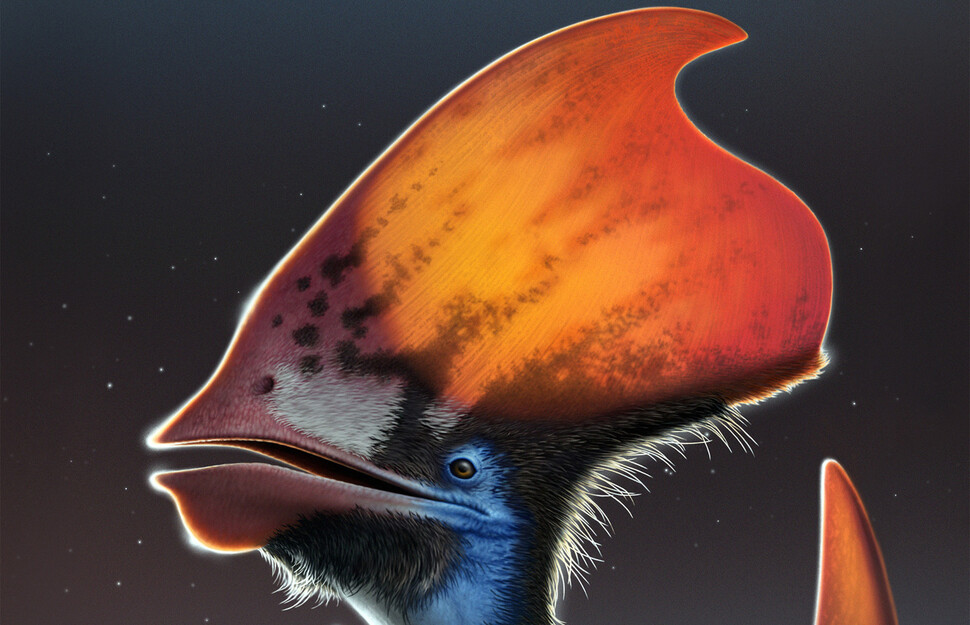

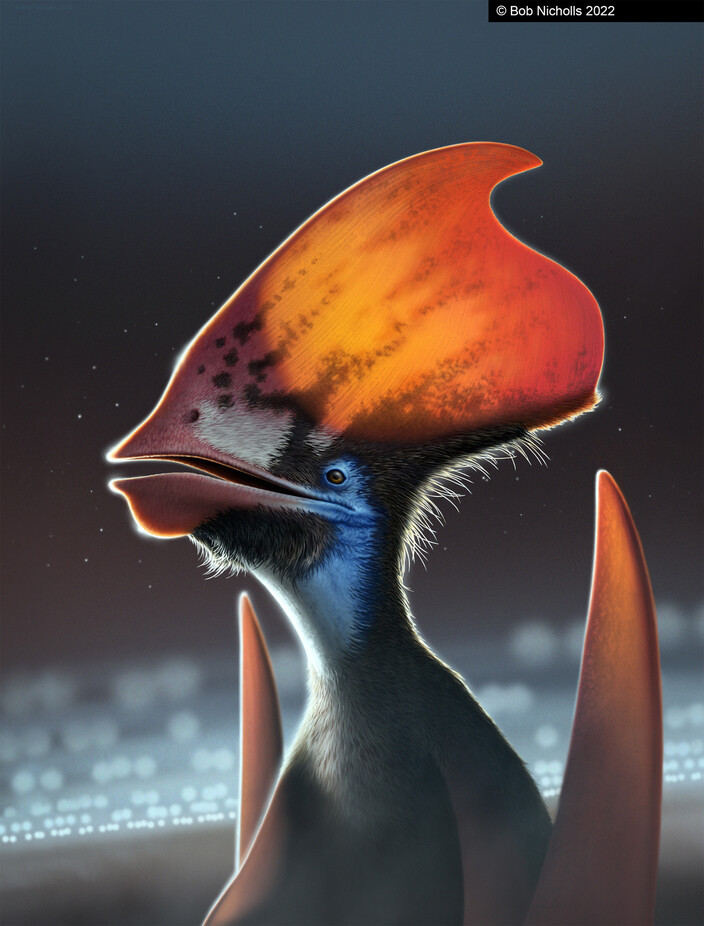

브라질에서 발견된 익룡 투판닥틸루스 복원도. 머리 뒤에서 다양한 형태의 깃털이 발견됐다. 보온과 짝짓기 과시 등의 용도로 쓰였을 것으로 추정된다. 밥 니콜스 제공.

포유류가 털로, 파충류가 비늘로 덮였다면 새는 깃털로 난다. 그러나 이런 통념은 지난 20여년 사이 공룡의 일부도 깃털을 갖췄음을 밝혀지면서 많이 깨졌다. 한 걸음 더 나아가 공룡과 가깝지만 계통이 다른 날아다니는 파충류인 익룡에서도 깃털이 발견됐다.

오드 신코타 아일랜드 코크 대 박사 등 국제연구진은 21일 과학저널 ‘네이처’에 실린 논문에서 “익룡의 머리 화석에서 여러 형태의 깃털과 그 속에 포함된 다양한 멜라닌 소체를 확인했다”고 밝혔다. 이로써 깃털의 기원은 지금까지 알던 것보다 1억년 전인 2억5000만년 전 새와 공룡, 익룡의 공통조상 때로 거슬러 오르게 됐다.

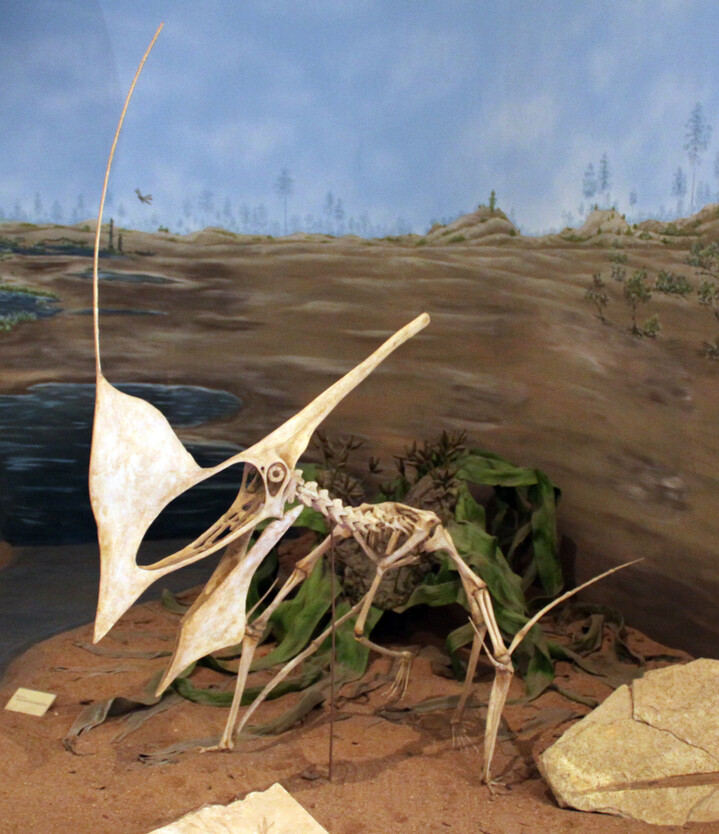

브라질 리우데자네이루 국립박물관에 전시된 투판닥틸루스 골격 표본. 뼈로 된 거대한 볏이 특이하다. 위키미디어 코먼스 제공.

연구자들은 브라질 북동부의 1억1500만년 전 퇴적층에서 새로 발견된 익룡 투판닥틸루스 임페라토르의 잘 보존된 머리 화석을 정밀 분석해 이런 결과를 얻었다. 투판닥틸루스는 날개 길이가 5m에 이르는 대형 익룡이며 머리에 거대한 볏이 달려 있다.

연구자들은 익룡의 뒷머리 부분에서 보송보송하게 난 띠 모양의 깃털, 짧은 머리카락 비슷한 깃털, 솜털 모양의 가지가 난 깃털 등을 발견했다. 신코타 박사는 “익룡의 깃털이 오늘날 새의 것과 똑같이 분명히 가지 친 모습이었다”며 “이번 발견으로 익룡에 깃털이 달렸냐를 둘러싸고 수십 년 동안 벌어진 고생물학계의 논란이 끝날 것 같다”고

이 대학 보도자료에서 말했다.

연구자들은 또 깃털 내부와 부근 피부를 고해상 전자현미경으로 조사해 여러 가지 형태의 멜라닌 소체를 확인했다. 멜라닌 소체는 멜라닌 세포에서 생산하는 색소 과립이다.

여러 색깔의 깃털로 보온과 짝짓기 과시 등에 활용했을 것으로 추정되는 익룡 투판닥틸루스 복원도. 밥 니콜스 제공.

연구에 참여한 이 대학 마리아 맥나마라 교수는 “현생 새들의 깃털 색깔은 멜라닌 소체의 형태와 밀접하게 관련된다”며 “익룡 깃털도 형태에 따라 다른 멜라닌 소체를 지니고 있어 이들이 깃털 색깔을 조절할 수 있는 유전적 장치를 지니고 있었을 것으로 추정된다”고 말했다. 그는 “색깔이 아주 초기 깃털에서도 매우 중요했음을 가리킨다”고 덧붙였다.

깃털은 새가 날기 위한 기관으로 널리 알려졌지만 2000년대 이후 화석의 정밀분석 기술 발달에 힘입어 다양한 공룡에서도 깃털이 발견됐다. 깃털의 기능도 비행에 앞서 보온과 소통 수단으로 중요했을 것으로 추정되고 있다.

1억5000만년 전 시조새 화석. 최초의 새로 알려졌지만 실은 최초의 깃털 달린 공룡 화석이다. 위키미디어 코먼스 제공.

마이클 벤튼 영국 브리스톨대 교수는 ‘네이처’에 실린 논평에서 “이번 연구로 깃털의 기원은 지금까지 알려진 것보다 1억년 이른 2억5000만년 전으로 거슬러 오르게 됐다”고 밝혔다. 이제까지 가장 오랜 깃털 달린 공룡은 1억5000만년 전 시조새였다. 그는 “이 연구로 깃털이 출현하게 된 주원인으로 보온과 신호가 새롭게 관심을 끌 것 같다”고 덧붙였다.

익룡은 2억3000만년 전부터 공룡시대가 끝나는 6600만년 전까지 하늘을 지배한 파충류로 100종 이상이 알려졌다. 온몸에 잔털이 복슬복슬하게 돋았는데 이것이 깃털인지 아닌지가 오랜 논란거리였다.

인용 논문:

Nature, DOI: 10.1038/s41586-022-04622-3

조홍섭 기자

ecothink@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)