세간의 벗들과 차담을 나누면서 이런저런 얘기를 듣는다. 오는 사람들 각자가 듣고 경험한 사연을 듣다보니 산중에서도 세상 돌아가는 모양을 대략이나마 알게 된다. 그래서 보이지 않는 세계까지 볼 수 있는 천안통(天眼通)은 증득하지 못했지만, 인간사가 어떤 모습인지는 짐작한다. 아마 세간통(世間通)의 경지에는 이른 것 같다. 그래서 “산에 사시는 스님이 어찌 세상을 그리 잘 아세요”라는 말을 듣게 된다. 그런데 세간의 벗들이 전하는 말 중에는 자신이 경험한 일보다는 언론이 전하는 소식을 보고 이리저리 해석을 곁들여 말한다.

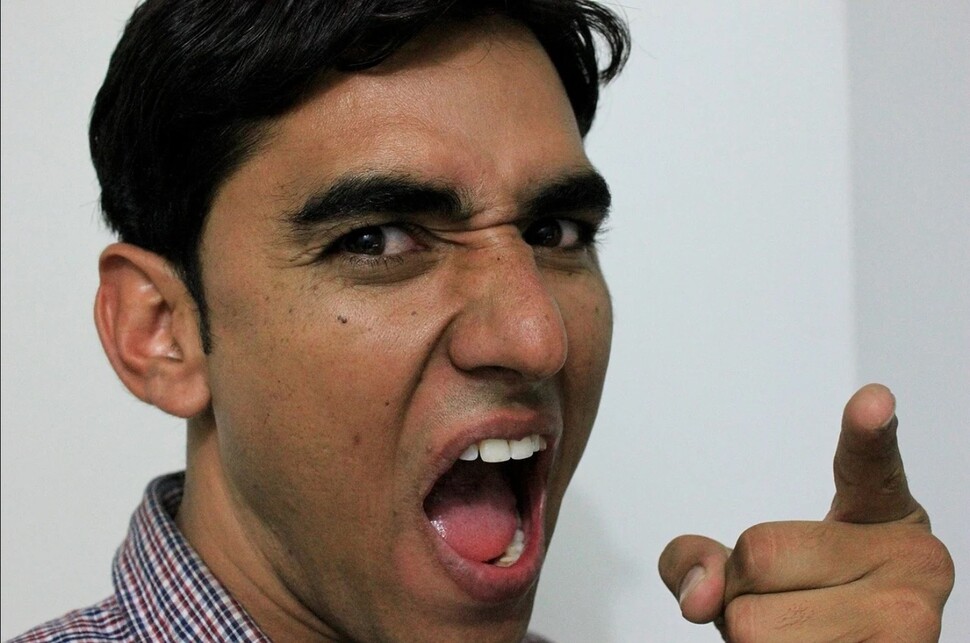

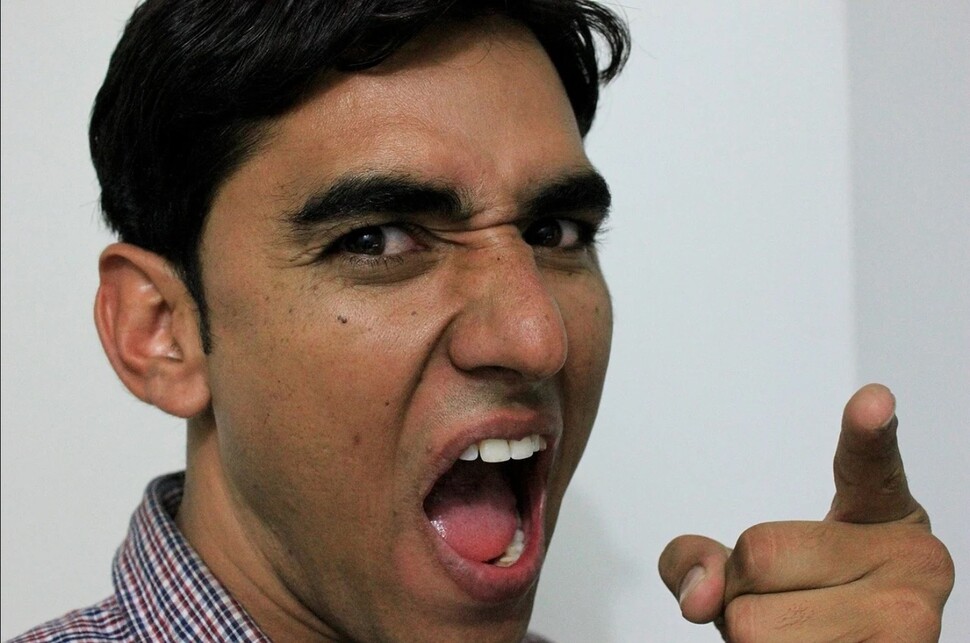

어제는 지인의 소개로 오신 분 중에 한 분이 이런 얘기를 전한다. 기차 안에서 어느 젊은 여성이 승무원에게 행한 비상식적인 언행이 문제가 된 사연이다. 그 내용을 듣고 보니 더러 발생하는 갑질이다. 또는 감정 노동자가 당하는 고통이기도 하다. 문제의 발단은 한 여성이 기차 안에서 커피와 햄버거를 먹고 있어 승무원이 하지 말라고 조심스레 권했다. 그런데도 그는 멈추지 않았다. 다른 승객들의 항의를 받은 승무원은 재차 주의를 주었다. 그런데 주의를 받은 승객은 승무원에게 삿대질 하며 버럭 소리를 질렀다. “니 까지게 뭔데 내게 이러라 저러라 하는거야.” 승무원은 승차 규정을 말하며 재차 그러지 말라고 했다. 그러자 그는 “너, 우리 아빠가 어떤 사람인줄 알아? 우리 아빠가 너 정도는 당장 자를 수 있어.” 그러고는 아빠에게 전화를 걸어 사정을 말하고 당장 혼내 주라고 했다고 한다.

지인들 모두는 이런 교양 없는 짓에 혀를 차고 분개했다. 이 사연에 이어 지인들은 항공기 승무원에 대한 일부 고객들의 무례하고 몰상식한 사례를 줄줄이 펼쳤다. 반말, 폭언, 성희롱, 땅콩 회향 사건, 대기업 상무의 라면 사건 등을 말하며 한탄했다. 이분들이 말하는 사건은 모두 사건이 표면으로 드러나 여론의 뭇매를 맞았다. 그리고 사건을 저지른 당사자들은 사과했다. 생각해 보자. 그들이 사과한 이유는 뻔하다. 자신의 행위가 부끄러워서 사과한 것이 아니라 불리하니까 사과 한 것이다. 부끄러움을 모르는 사회, 이웃의 고통에 대해 공감이 없는 사회가 되었다. 또 생각해 보자. 상처를 받은 당사자들의 가슴은 말끔하고 후련하게 후유증이 사라질까? 결코 그렇지 않을 것이다. 겨우 체면만 유지한 셈이다. 이를 자존심을 세웠다고 말해야 할지 모르겠다.

백화점, 항공기, 기차 등 곳곳에서 일어나고 있는 무례한 짓을 벌이는 사람들의 공통점이 있다. ‘너, 내가 누군 줄 알아“, “우리 아빠/엄마가 누군 줄 알아” 자신과 집안을 내세운다. 자신과 부모의 지위를 들먹이며 이른바 ’위세‘를 부린다. 이들에게 가문의 영광은 현대판 계급이다. 이런 위세는 곧 허세라고 할 수 있을 것이다. 허세임이 뻔히 보이는 위력을 행사하는 그들은, 자신들이 고귀한 사람이라고 생각하고 있을까? 아마 그럴 것이다. 그런데 다른 사람들은 그렇게 봐주고 있을까? 아닐 것이다. 흔히 하는 말로 ’웃기고 있는 사람‘일 것이다. 석가모니 부처님 당시에도 이런 부류가 곳곳에 있었나 보다. 초기 경전에서는 천박한 사람과 고귀한 사람을 나누는 잣대를 이렇게 말하고 있다. 귀를 기울여 보자.

“자기를 내세우고 남을 무시하며, 스스로의 교만 때문에 비굴해진 사람, 그를 천한 사람으로 아시오.”

“남을 괴롭히고 욕심이 많으며, 인색하고 덕도 없으면서 존경을 받으려 하며, 부끄러워할 줄 모르는 사람, 그를 천한 사람으로 아시오.”

“혈통을 뽐내고 재산과 가문을 자랑하면서 자기 친척을 멸시하는 사람이 있소. 이것은 파멸의 문이다.”

아주 먼 옛날의 얘기지만 오늘날에도 그리 생경하지 않다. 차별, 혐오, 박해, 무례, 과시가 삶의 주류를 이루고 있는 것이다. 하이데거가 언어는 곧 존재의 집이라고 했으니, 어쩌면 그 사람들은 이런 언어에 갇혀 살고 있는 불쌍한 수인(囚人)들인지도 모른다. 경전은 천박한 사람과 고귀한 사람을 다음과 같이 명쾌하게 정의한다. “날 때부터 천한 사람이 되는 것이 아니다. 태어나면서부터 바라문이 되는 것도 아니다. 그 행위에 따라 천한 사람도 되고 바라문도 되는 것이다.” 부처님은 오직 행위만을 묻는다고 했다. 업보(業報)란 다른 사람들과의 관계에서만 형성되는 것이 아니라, 자신의 내부 회로에서도 발생하는 것이다.

이런 사연을 들을 때마다 나는, 허세로 위세를 부리고 위력을 행사하는 그들의 마음 깊은 곳을 살피고 싶다. 왜 그럴까? 대체 왜 그러할까? 부족할 것이 없이 다 가진 사람들이 겸손하고 예의 바르고 친절하게 사람들을 대하면, 비단 위의 아름다운 꽃 마냥 빛이 날터인데 말이다. 그 연유를 이리저리 헤아려 보니 아무래도 답은 이러할 것으로 짐작한다. 빈 수레가 요란한 법이라고. 분명 겉으로는 학벌, 재산, 지위, 명망이 가득한데 실속은 ‘빈 수레’임이 분명하다. 내면세계가 허기로 가득한다. 보여지는 모습은 그럴듯하고 당당한데 그 내면은 뭔지 모르게 불안하다. 바로 이런 까닭이 아닐까. 사자성어로 말하자면 외화내빈(外華內貧)이다. 옛말 하나도 틀리지 않다.

이와는 반대로 외유내강(外柔內剛)한 사람들도 있다. 아마도 채현국 선생이 그런 분일 것이다. 그 분은 몇 년 전 인터뷰한 내용을 엮은 <풍운아 채현국>이라는 책으로 세상에 이름을 드러내었다. 한 때 개인소득 납부액 1위를 기록할 정도의 재산가였으나 이리저리 좋은 일에 기부하여 지금은 소박한 소유로 살고 있는 분이다. 차림새도 허름하고 행동은 눈에 드러나지 않는다. 그 분은 인터뷰 조건으로 ‘절대 훌륭한 어른이나 근사한 사람으로 그리지 말 것’을 당부했다고 한다. 가문과 학벌, 재산과 선행이 많아도 절대 드러내거나 자랑하지 않는 분이었다. 왜 그럴까? 바로 ‘자연’스러움이다. 상선약수(上善若水)라 했다. 최고의 훌륭함은 바로 흐르는 물과 같은 삶이다. 문득 내실 있는 산사 음악회로 유명한 어느 주지 스님의 얘기가 떠오른다. 깊고 높은 그 절의 음악회는 참여 대중이 오천 명을 넘는다. 음악회가 호응 받는 이유 중에 하나는 절대 귀빈석이 없고 축사 같은 ‘한 말씀’을 마련하지 않는다. 음악회의 흐름을 방해하기 때문이다. 어느 해, 주지 스님이 나중에 알고 보니 그 절이 속한 도의 도지사가 수행원 한 명과 함께 조용히 관람하고 다녀갔다는 것이다. 권세를 드러내지 않는 속마음이 기특하다.

오늘날에도 다른 사람들과 비교하면서 우월감을 느끼는 사람들이 많다. 과시와 칭찬으로 존재감을 확인하려고 한다. 내 삶을 왜 다른 이들의 시선과 평가로 인증하려는지 모를 일이다. 이런 경우를 ‘착각’이라고 해야 할 것 같다. 오늘은 사자성어를 많이 사용한다. 노자 <도덕경>에서 내가 좋아하는 글이다.

대성약결(大成若缺), 최고의 완성은 마치 미완성인 듯 하다.

대직약굴(大直若屈), 최고의 곧음은 마치 굽은 듯 하다.

대교약졸(大巧若拙),최고의 기교는 마치 졸렬한 듯 하다.

대변약눌(大辯若訥), 최고의 언변은 마치 어눌한 듯 하다.

‘자존감’이라는 말이 많이 사용되고 있다. 언어가 곧 존재의 집이라면, 우리 시대는 자존감이라는 고통에 묶여 있지는 않을까. 이런저런 이유로 자존감이 훼손되고 있는 모양이다. 자존감은 외부의 부당한 공격으로 상처를 입는 경우가 있다. 또 다른 면에서, 각자 자신이 과시, 허세, 우월, 교만, 의존, 인정, 등의 언어에 갇혀, 이런 것들이 자존감이라고 착각하고 있는지를 살펴볼 일이다. <반야심경>은 이렇게 말한다.

“뒤바뀐 헛된 생각에서 떠나라.

그 무엇을 구하지 말라.

그리하면 어떤 두려움과 불안이 깃들지 못할 것이다.“

글 법인스님/실상사 한주 &실상사 작은학교 철학선생님 &조계종 전 교육부장 &참여연대 전 공동대표

***이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께합니다.