전기 없는 날, 잠시라도 소비 귀신에서 벗어난 날

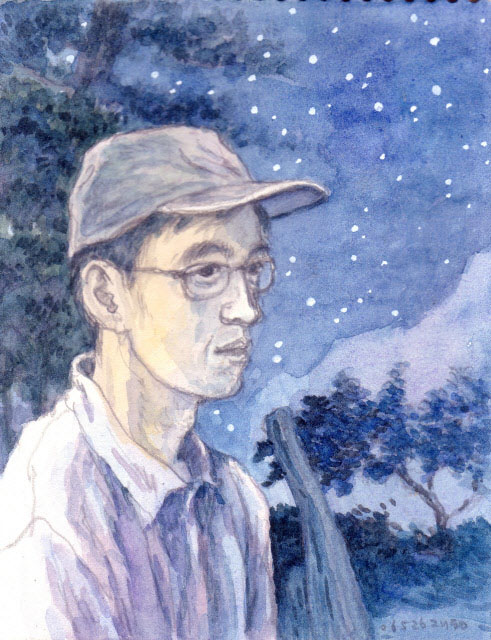

밤하늘의 별들 <한겨레> 자료사진

거 참, 늙어가는 징조가 확연하다. 어제도 같은 실수를 했다. 여느 때와 마찬가지로 새벽에 경당에 들어가 불을 켜고 잠시 기도하고 있는데, 복사하러 온 아이가 들어오더니 귓속말을 한다.

“오늘 전기 안 켜는 날이에요.”

“아, 그렇군!”

전기 없는 날에 아무 생각 없이 기상해서 불 켜고 머리감고 경당에 들어와 스위치를 올리고… 지난달에도 그랬는데 또 실수를 한 것이다. 기억력과 뇌기능이 날로 퇴화되고 있는 것 같다. 늙어가니 어쩔 수 없다.

우리 마을에서는 매월 첫째 목요일에 ‘전기 안 켜는 날’을 둔다. 새벽미사부터 하루 동안 전기를 사용하지 않는다. 거창한 이유에서는 아니고 전기 문명에 대한 성찰과 마을 생활의 의지를 한 달에 하루라도 다짐하자는 의도다. 매달 하루만이라도 자발적으로 불편함을 감수해 보자는 것이다.

자녀들에 대한 교육적 효과도 있을 거라 생각해서 그렇게 하는 것이다. 왜 전기를 켜지 않냐고 물으면 부모가 잘 대답하면 그것이 곧 교육 아니겠는가?

‘전기 없는 날’은 전력을 이용한 일체의 조명과 기계를 사용하지 않는다. 그렇다 해도 어쩔 수 없이 둔 예외가 두 가지나 된다. 주방의 냉장고와 연탄보일러다. 30여 명의 식재료를 관리하는 냉장고니 어쩔 수 없고, 연탄보일러는 전기로 모터를 돌려주지 않으면 불을 꺼야하므로 난방이 불가능하기 때문이다.

가정과 가족들은 제대에서 쓰고 남은 초를 켜거나 등불을 직접 만들어 사용하는데, 아이들은 손전등을 좋아한다. 경당과 식당 등 공동 공간에는 촛불이나 호롱불을 켠다. 우리 마을에는 ‘휴대전기’라는 말이 있다. 평소에 손전등 하나씩은 가지고 다니는 것이 우리 마을의 생활이다. 건전지는 전기를 축전한 것이니 전기로 보아야 한다고 누군가 주장해서 손전등을 ‘휴대전기’라고 부른다.

전기 없는 날 휴대전기를 쓰느냐 마느냐 하지만 그 동안 경험에서 볼 때 가장 효과적인 것은 그냥 일찍 자는 것이다. 전기를 없앤다는 것은 옛 삶으로 돌아가는 가장 효과적인 문명 저항의 방법이다. 충전식 휴대전기를 쓰는 것은 말할 것도 없지만 태양광이나 풍력발전을 쓴다고 할지라도 에너지원의 조달 방법이 다를 뿐 기술문명의 의탁되는 인간 문제는 여전히 남는 것이다.

예수살이공동체 영성의 구체적 실천은 안티소비문화 운동으로 나타난다. 멤버들은 공동체 수행으로 소비문화에 저항하는 ‘오프 운동(Off-)’이란 것을 한다. 편리함을 끊어버리는 일상의 수행이다. 가령 ‘쇼핑 오프’는 쇼핑을 안 하고 사는 것이다. 텔레비전 오프, 액세서리 오프, 메이크업‧신용카드‧승용차‧핸드폰 오프 등이다.

오프 운동에 참여하기란 결사의지의 차원은 아니다. 그냥 동조하는 생활인 것이다. 집에서 텔레비전을 없애버리는 100% 오프도 있고, 다섯 개의 신용카드를 하나로 줄이기도 하고, 승용차 대신 대중교통을 이용하기도 하지만 소형차나 경차로 바꾸는 이도 있다. 자유로운 동조다. 그렇지만 최소 한두 가지 이상은 기본으로 실천하는 조건이 예수살이 운동이다. 가장 잘 되는 오프운동은 텔레비전과 쇼핑 오프이고 가장 안 되는 것은 핸드폰 오프이다.

밤하늘의 별들 <한겨레> 자료사진

거 참, 늙어가는 징조가 확연하다. 어제도 같은 실수를 했다. 여느 때와 마찬가지로 새벽에 경당에 들어가 불을 켜고 잠시 기도하고 있는데, 복사하러 온 아이가 들어오더니 귓속말을 한다.

“오늘 전기 안 켜는 날이에요.”

“아, 그렇군!”

전기 없는 날에 아무 생각 없이 기상해서 불 켜고 머리감고 경당에 들어와 스위치를 올리고… 지난달에도 그랬는데 또 실수를 한 것이다. 기억력과 뇌기능이 날로 퇴화되고 있는 것 같다. 늙어가니 어쩔 수 없다.

우리 마을에서는 매월 첫째 목요일에 ‘전기 안 켜는 날’을 둔다. 새벽미사부터 하루 동안 전기를 사용하지 않는다. 거창한 이유에서는 아니고 전기 문명에 대한 성찰과 마을 생활의 의지를 한 달에 하루라도 다짐하자는 의도다. 매달 하루만이라도 자발적으로 불편함을 감수해 보자는 것이다.

자녀들에 대한 교육적 효과도 있을 거라 생각해서 그렇게 하는 것이다. 왜 전기를 켜지 않냐고 물으면 부모가 잘 대답하면 그것이 곧 교육 아니겠는가?

‘전기 없는 날’은 전력을 이용한 일체의 조명과 기계를 사용하지 않는다. 그렇다 해도 어쩔 수 없이 둔 예외가 두 가지나 된다. 주방의 냉장고와 연탄보일러다. 30여 명의 식재료를 관리하는 냉장고니 어쩔 수 없고, 연탄보일러는 전기로 모터를 돌려주지 않으면 불을 꺼야하므로 난방이 불가능하기 때문이다.

가정과 가족들은 제대에서 쓰고 남은 초를 켜거나 등불을 직접 만들어 사용하는데, 아이들은 손전등을 좋아한다. 경당과 식당 등 공동 공간에는 촛불이나 호롱불을 켠다. 우리 마을에는 ‘휴대전기’라는 말이 있다. 평소에 손전등 하나씩은 가지고 다니는 것이 우리 마을의 생활이다. 건전지는 전기를 축전한 것이니 전기로 보아야 한다고 누군가 주장해서 손전등을 ‘휴대전기’라고 부른다.

전기 없는 날 휴대전기를 쓰느냐 마느냐 하지만 그 동안 경험에서 볼 때 가장 효과적인 것은 그냥 일찍 자는 것이다. 전기를 없앤다는 것은 옛 삶으로 돌아가는 가장 효과적인 문명 저항의 방법이다. 충전식 휴대전기를 쓰는 것은 말할 것도 없지만 태양광이나 풍력발전을 쓴다고 할지라도 에너지원의 조달 방법이 다를 뿐 기술문명의 의탁되는 인간 문제는 여전히 남는 것이다.

예수살이공동체 영성의 구체적 실천은 안티소비문화 운동으로 나타난다. 멤버들은 공동체 수행으로 소비문화에 저항하는 ‘오프 운동(Off-)’이란 것을 한다. 편리함을 끊어버리는 일상의 수행이다. 가령 ‘쇼핑 오프’는 쇼핑을 안 하고 사는 것이다. 텔레비전 오프, 액세서리 오프, 메이크업‧신용카드‧승용차‧핸드폰 오프 등이다.

오프 운동에 참여하기란 결사의지의 차원은 아니다. 그냥 동조하는 생활인 것이다. 집에서 텔레비전을 없애버리는 100% 오프도 있고, 다섯 개의 신용카드를 하나로 줄이기도 하고, 승용차 대신 대중교통을 이용하기도 하지만 소형차나 경차로 바꾸는 이도 있다. 자유로운 동조다. 그렇지만 최소 한두 가지 이상은 기본으로 실천하는 조건이 예수살이 운동이다. 가장 잘 되는 오프운동은 텔레비전과 쇼핑 오프이고 가장 안 되는 것은 핸드폰 오프이다.

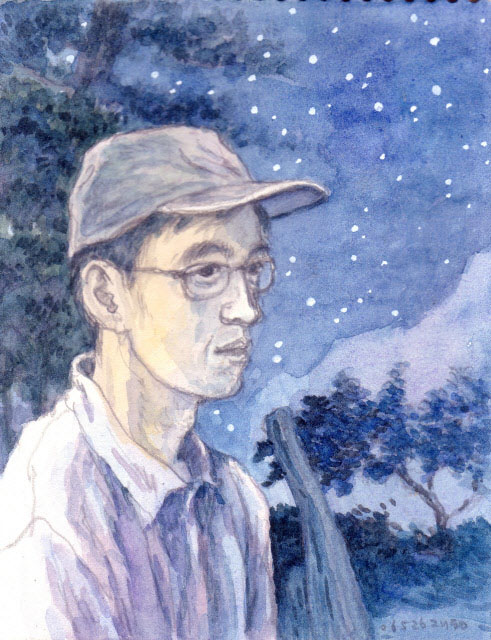

박재동의 손바닥아트 <한겨레> 자료

산 위의 마을 생활은 그런 오프 노력을 공동생활로 삼아버리는 구조다. 아예 돈이 필요 없는 생활 시스템을 만들어 소유욕에서 자유롭자는 것이다. 텔레비전도 승용차도 없기 때문에 굳이 오프를 위해 애쓸 필요도 없다. 그렇지만 아직도 나를 포함해서 마을 안내전화도 휴대폰을 사용한다. 책상 앞에 앉아 일을 보며 전화 받을 사람을 두지 못하는 이유에서다.

통신수단으로 핸드폰을 대신하는 구조를 만들어보자고 무전기와 무선 햄 등의 제안도 있었지만 ‘억지춘향’ 같아 시도하지 못했다. 아이들 교육을 위해서라도 태양열, 태양광, 풍력발전 설비도 하나 정도씩은 해볼 생각도 있었지만 내 생각으로는 전시용이나 형식적인 시설은 없는 것만 못하다는 것이다. 이미 행정 교육기관들에서 국가 돈으로 시설해놓고 보여주고 있는 것으로 족하다.

가령 풍력 태양열 등을 이용하는 방법을 교육하는 곳에서도 정작 자신들은 일반 전기를 사용하고 있다면 어떤가? 그런 생태운동은 설득력이 없을 것이다. 원자력 발전이 안전한 클린 에너지라고 광고하는데, 그렇게 안전하다면 전력을 가장 많이 소비하는 서울 경기에서 가까운 난지도나 팔당 같은 강변에 건설해야 할 것이다. 그럴 배짱은 없겠지. 지구상에 ‘100% 안전’이란 말은 허구다. ‘고장 없는 기계’란 존재하지 않기 때문이다.

미국이나 미국을 추종하는 보수 우익 정치인들은 비핵화 조건을 남북 관계의 요체로 생각하는 것 같지만 어리석은 생각이다. 비핵화가 이루어졌다고 가정하자. 북한의 미사일이 남한의 원전에 떨어지면 그 자체가 핵폭탄인데 비핵화가 무슨 의미가 있다는 건가? 북한의 미사일이 삼척 고리 영광에는 도달하지 못할까? 풍선은 들고 있는 아이의 손에서 터지는 법이다!

소비문화는 우리의 삶을 가장 완전하게 지배한다. 주체적 의식으로 살아갈 수 없게 되었다. ‘원전건설반대’나 ‘방사능폐기장반대’ 운동은 잘할 수 있지만 전기에 의지하는 문명생활은 조금도 버리지 못한다. 내가 옳다고 생각하는 믿음대로 살아갈 수 있는 시대가 아니다.

가령 신제품을 출시하는 마케팅이 ‘이건 당신의 비즈니스와 생활에 꼭 필요한 것이다’라고 속삭이면 그것을 거절할 수 있는 자유가 내게 없다는 말이다. 마음은 간절한데 몸이 말을 듣지 않게 된다. 악령이 내 의식을 지배하고 조종하기 때문이다.

티베트 망명 정부의 총리 삼동 린포체(Samdhong Rinpoche)는 말했다.

“40년 동안 중국의 군사적 점령 통치하에 티벳 민중은 온갖 억압을 당하면서도 티벳 문화는 훼손당하지 않고 유지시켜 왔다. 그러나 지난 10년간 티벳에 불어 닥친 소비문화는 티벳의 전통문화를 뿌리째 흔들고 있다. 단 10년 만에!”

소비문화의 악령께서 말씀하신다.

“너의 생각은 고상하고 좋은 것이다. 그러나 실천은 나를 따르라!”

두려운 존재이시다. 소비사회의 그리스도교 신앙은 허구가 될 확률이 매우 높은 시대다. 어느 날 지구적 재앙이 나타나 전력보급에 사고가 생겼다고 상상해보자. 현재 상태를 몇 시간이나 유지할 수 있을 것 같은가? 전력을 이용한 모든 시스템이 단절된다. 은행은 문을 열지 않을 것이다. 저축된 내 돈이 인정받지 못한다. 통신, 가스, 난방, 엘리베이터, 수돗물, 지하철, 주유소… 모든 것이 먹통이고 멈춤 상태가 된다. 공포와 침묵의 도시가 되는 것이다. 아니면 아비규환의 지옥이 되던가… 소돔과 고모라성의 재앙은 실제 상황이 된다.

도시는 하루도 버틸 수 없지만 농촌은 살아남을 수 있을 것이다. 그러나 그것도 이제는 쉬운 일이 아니다.

대부분 농가에는 이미 온돌이 사라지고 모두 전기를 보조수단으로 사용하는 보일러 난방 구조에 주방은 가스나 전기밥솥이다. 임낙경 목사의 화천 시골교회 공동체에 갔더니 겨울에 전력이 끊어질 것을 대비한 온돌과 고수위 수도시설이 있었다. 절대로 필요하다는 생각이고 우리 마을도 그렇게 가야 한다고 생각한다. 전기가 끊어진다면 우리도 당장 물을 끌어올릴 수가 없어 길러다 먹고 씻고 해야 할 것이다.

그래도 아직 포기하지 않았다는 상징으로 한 달에 하루만이라도 전기 없는 날을 실천하고 있는 것인데, 아직은 상징성 수준에 있다.

농·산촌에 자리 잡고 살기 위해서는 난방 방식을 결정해야 한다. 소득이 적은 농업에 맞는 난방을 고려하지 않을 수 없는 것이다.

일본 동북부 대지진 참사와 쓰나미로 한 달 후 공식집계만도 사망 실종 2만 8천 명의 희생자를 냈다. 후쿠시마 원자력발전소는 불가항력의 대형 사고를 냈다. 체르노빌 사태보다 결코 못하지 않을 것이다. 정확히는 알 수 없다. 한국이나 일본이나 관료와 기업윤리의 부정직성은 한 뿌리에서 나왔기 때문이다.

아마도 우리는 자신들의 손으로 만든 기술문명의 어떤 아바타로 살아가고 있는 듯하다. 우리의 영혼은 소비문화 악령에 사로잡혀 묘지 주변을 헤매고 있다.

전기 안 쓰는 날 호롱불을 들고 있는 우리들의 모습이 잃어버린 혼을 찾아 나선 영혼들처럼 느껴진다.

비가 오실 때면 누군가 찾아올 것만 같다.

박재동의 손바닥아트 <한겨레> 자료

산 위의 마을 생활은 그런 오프 노력을 공동생활로 삼아버리는 구조다. 아예 돈이 필요 없는 생활 시스템을 만들어 소유욕에서 자유롭자는 것이다. 텔레비전도 승용차도 없기 때문에 굳이 오프를 위해 애쓸 필요도 없다. 그렇지만 아직도 나를 포함해서 마을 안내전화도 휴대폰을 사용한다. 책상 앞에 앉아 일을 보며 전화 받을 사람을 두지 못하는 이유에서다.

통신수단으로 핸드폰을 대신하는 구조를 만들어보자고 무전기와 무선 햄 등의 제안도 있었지만 ‘억지춘향’ 같아 시도하지 못했다. 아이들 교육을 위해서라도 태양열, 태양광, 풍력발전 설비도 하나 정도씩은 해볼 생각도 있었지만 내 생각으로는 전시용이나 형식적인 시설은 없는 것만 못하다는 것이다. 이미 행정 교육기관들에서 국가 돈으로 시설해놓고 보여주고 있는 것으로 족하다.

가령 풍력 태양열 등을 이용하는 방법을 교육하는 곳에서도 정작 자신들은 일반 전기를 사용하고 있다면 어떤가? 그런 생태운동은 설득력이 없을 것이다. 원자력 발전이 안전한 클린 에너지라고 광고하는데, 그렇게 안전하다면 전력을 가장 많이 소비하는 서울 경기에서 가까운 난지도나 팔당 같은 강변에 건설해야 할 것이다. 그럴 배짱은 없겠지. 지구상에 ‘100% 안전’이란 말은 허구다. ‘고장 없는 기계’란 존재하지 않기 때문이다.

미국이나 미국을 추종하는 보수 우익 정치인들은 비핵화 조건을 남북 관계의 요체로 생각하는 것 같지만 어리석은 생각이다. 비핵화가 이루어졌다고 가정하자. 북한의 미사일이 남한의 원전에 떨어지면 그 자체가 핵폭탄인데 비핵화가 무슨 의미가 있다는 건가? 북한의 미사일이 삼척 고리 영광에는 도달하지 못할까? 풍선은 들고 있는 아이의 손에서 터지는 법이다!

소비문화는 우리의 삶을 가장 완전하게 지배한다. 주체적 의식으로 살아갈 수 없게 되었다. ‘원전건설반대’나 ‘방사능폐기장반대’ 운동은 잘할 수 있지만 전기에 의지하는 문명생활은 조금도 버리지 못한다. 내가 옳다고 생각하는 믿음대로 살아갈 수 있는 시대가 아니다.

가령 신제품을 출시하는 마케팅이 ‘이건 당신의 비즈니스와 생활에 꼭 필요한 것이다’라고 속삭이면 그것을 거절할 수 있는 자유가 내게 없다는 말이다. 마음은 간절한데 몸이 말을 듣지 않게 된다. 악령이 내 의식을 지배하고 조종하기 때문이다.

티베트 망명 정부의 총리 삼동 린포체(Samdhong Rinpoche)는 말했다.

“40년 동안 중국의 군사적 점령 통치하에 티벳 민중은 온갖 억압을 당하면서도 티벳 문화는 훼손당하지 않고 유지시켜 왔다. 그러나 지난 10년간 티벳에 불어 닥친 소비문화는 티벳의 전통문화를 뿌리째 흔들고 있다. 단 10년 만에!”

소비문화의 악령께서 말씀하신다.

“너의 생각은 고상하고 좋은 것이다. 그러나 실천은 나를 따르라!”

두려운 존재이시다. 소비사회의 그리스도교 신앙은 허구가 될 확률이 매우 높은 시대다. 어느 날 지구적 재앙이 나타나 전력보급에 사고가 생겼다고 상상해보자. 현재 상태를 몇 시간이나 유지할 수 있을 것 같은가? 전력을 이용한 모든 시스템이 단절된다. 은행은 문을 열지 않을 것이다. 저축된 내 돈이 인정받지 못한다. 통신, 가스, 난방, 엘리베이터, 수돗물, 지하철, 주유소… 모든 것이 먹통이고 멈춤 상태가 된다. 공포와 침묵의 도시가 되는 것이다. 아니면 아비규환의 지옥이 되던가… 소돔과 고모라성의 재앙은 실제 상황이 된다.

도시는 하루도 버틸 수 없지만 농촌은 살아남을 수 있을 것이다. 그러나 그것도 이제는 쉬운 일이 아니다.

대부분 농가에는 이미 온돌이 사라지고 모두 전기를 보조수단으로 사용하는 보일러 난방 구조에 주방은 가스나 전기밥솥이다. 임낙경 목사의 화천 시골교회 공동체에 갔더니 겨울에 전력이 끊어질 것을 대비한 온돌과 고수위 수도시설이 있었다. 절대로 필요하다는 생각이고 우리 마을도 그렇게 가야 한다고 생각한다. 전기가 끊어진다면 우리도 당장 물을 끌어올릴 수가 없어 길러다 먹고 씻고 해야 할 것이다.

그래도 아직 포기하지 않았다는 상징으로 한 달에 하루만이라도 전기 없는 날을 실천하고 있는 것인데, 아직은 상징성 수준에 있다.

농·산촌에 자리 잡고 살기 위해서는 난방 방식을 결정해야 한다. 소득이 적은 농업에 맞는 난방을 고려하지 않을 수 없는 것이다.

일본 동북부 대지진 참사와 쓰나미로 한 달 후 공식집계만도 사망 실종 2만 8천 명의 희생자를 냈다. 후쿠시마 원자력발전소는 불가항력의 대형 사고를 냈다. 체르노빌 사태보다 결코 못하지 않을 것이다. 정확히는 알 수 없다. 한국이나 일본이나 관료와 기업윤리의 부정직성은 한 뿌리에서 나왔기 때문이다.

아마도 우리는 자신들의 손으로 만든 기술문명의 어떤 아바타로 살아가고 있는 듯하다. 우리의 영혼은 소비문화 악령에 사로잡혀 묘지 주변을 헤매고 있다.

전기 안 쓰는 날 호롱불을 들고 있는 우리들의 모습이 잃어버린 혼을 찾아 나선 영혼들처럼 느껴진다.

비가 오실 때면 누군가 찾아올 것만 같다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)