선시종가 1080 / 9. 산에 들어가면 두번다시 나오지 않겠다

( 본문 )

승호막도청산호 ( 僧乎莫道靑山好 ) 스님이여 ! 산이 좋다고 말하지 마소 .

산호하사갱출산 ( 山好何事更出山 ) 산이 좋다면서 왜 다시 산을 나오시나 .

시간타일오종적 ( 試看他日吾蹤跡 ) 뒷날 내 자취를 두고 보시오 .

일입청산갱불환 ( 一入靑山更不還 ) 한번 들어가면 다시는 나오지 않을테니 .

최치원 (857~?) 선생은 대문호답게 경남 합천 가야산으로 입산하면서 다시는 세상으로 나오지 않겠다는 둔세시 ( 遯世詩 ) 를 남겼다 . 둔세는 세상을 피해 달아났다는 뜻이다 . ‘ 둔 ( 遯 달아날 둔 )’ 이라는 흔하지 않는 어려운 글자를 처음 만난 곳은 가야산 홍류동 농산정 근처에 붉은 글씨로 새긴 ‘ 고운 최선생 둔세지 ( 遯世地 )’ 라는 비석이다 . ‘ 둔 ( 遯 )’ 은 ‘ 둔 ( 遁 )’ 이라는 글자도 함께 사용한다 .

( 본문 )

승호막도청산호 ( 僧乎莫道靑山好 ) 스님이여 ! 산이 좋다고 말하지 마소 .

산호하사갱출산 ( 山好何事更出山 ) 산이 좋다면서 왜 다시 산을 나오시나 .

시간타일오종적 ( 試看他日吾蹤跡 ) 뒷날 내 자취를 두고 보시오 .

일입청산갱불환 ( 一入靑山更不還 ) 한번 들어가면 다시는 나오지 않을테니 .

최치원 (857~?) 선생은 대문호답게 경남 합천 가야산으로 입산하면서 다시는 세상으로 나오지 않겠다는 둔세시 ( 遯世詩 ) 를 남겼다 . 둔세는 세상을 피해 달아났다는 뜻이다 . ‘ 둔 ( 遯 달아날 둔 )’ 이라는 흔하지 않는 어려운 글자를 처음 만난 곳은 가야산 홍류동 농산정 근처에 붉은 글씨로 새긴 ‘ 고운 최선생 둔세지 ( 遯世地 )’ 라는 비석이다 . ‘ 둔 ( 遯 )’ 은 ‘ 둔 ( 遁 )’ 이라는 글자도 함께 사용한다 .

은둔방식에는 여러 가지 종류가 있다 . 흔히 이은 ( 吏隱 ) 과 야은 ( 野隱 ) 으로 나눈다 . 선생은 수도 서라벌의 중앙관직을 마다하고 지방의 낮은 벼슬자리를 찾아 전전했다 . 최소한의 자기 앞가림을 위한 것이라 하겠다 . 이를 이은 ( 吏隱 ) 이라고 한다 . 경남 함양군수로 재직할 때 홍수를 막기위해 조성한 ‘ 상림 ’ 은 오늘까지 인근주민들의 휴식처가 되고 있다 . 하지만 결국 그 자리마저 내던지고 초야로 숨는 야은 ( 野隱 ) 을 선택했다 . 해운대 지리산 의성 고운사 등 전국 방방곡곡에 선생의 은둔과 관계되는 지명이 더러 남아있다 . 말년의 최후 은둔지는 가야산이다 .

( 해설 )

고려왕조가 문을 닫고 조선이 개국되면서 뜻있는 많은 선비들이 벼슬을 버리고 숨을 곳을 찾아 다녔다 . 고려말 사은 ( 四隱 ) 으로 불리는 목은 ( 牧隱 ) 이색 (1328~1396), 포은 ( 圃隱 ) 정몽주 (1337~1392), 야은 ( 冶隱 ) 길재 (1353~1419), 도은 ( 陶隱 ) 이숭인 (1347~1392) 선생 역시 은둔을 꿈꾸었다 . 그리고 은자에게 어울리는 호 ( 號 ) 도 붙였다 . 소나 치면서 살겠다는 목은 , 밭갈이 하며 살겠다는 포은 , 대장간에서 호미 만들며 살겠다는 야은 , 숨어서 도자기나 굽겠다는 도은이었다 .

은둔방식에는 여러 가지 종류가 있다 . 흔히 이은 ( 吏隱 ) 과 야은 ( 野隱 ) 으로 나눈다 . 선생은 수도 서라벌의 중앙관직을 마다하고 지방의 낮은 벼슬자리를 찾아 전전했다 . 최소한의 자기 앞가림을 위한 것이라 하겠다 . 이를 이은 ( 吏隱 ) 이라고 한다 . 경남 함양군수로 재직할 때 홍수를 막기위해 조성한 ‘ 상림 ’ 은 오늘까지 인근주민들의 휴식처가 되고 있다 . 하지만 결국 그 자리마저 내던지고 초야로 숨는 야은 ( 野隱 ) 을 선택했다 . 해운대 지리산 의성 고운사 등 전국 방방곡곡에 선생의 은둔과 관계되는 지명이 더러 남아있다 . 말년의 최후 은둔지는 가야산이다 .

( 해설 )

고려왕조가 문을 닫고 조선이 개국되면서 뜻있는 많은 선비들이 벼슬을 버리고 숨을 곳을 찾아 다녔다 . 고려말 사은 ( 四隱 ) 으로 불리는 목은 ( 牧隱 ) 이색 (1328~1396), 포은 ( 圃隱 ) 정몽주 (1337~1392), 야은 ( 冶隱 ) 길재 (1353~1419), 도은 ( 陶隱 ) 이숭인 (1347~1392) 선생 역시 은둔을 꿈꾸었다 . 그리고 은자에게 어울리는 호 ( 號 ) 도 붙였다 . 소나 치면서 살겠다는 목은 , 밭갈이 하며 살겠다는 포은 , 대장간에서 호미 만들며 살겠다는 야은 , 숨어서 도자기나 굽겠다는 도은이었다 .

당나라 시인 백낙천 ( 白樂天 772~846) 는 은둔을 대은 ( 大隱 ) 중은 ( 中隱 ) 소은 ( 小隱 ) 으로 나누었다 . 큰 은자 ( 대은 ) 는 저자거리에 숨고 작은 은자 ( 소은 ) 는 산 속으로 들어간다 . 하지만 산속은 너무 쓸쓸하고 시정 ( 市井 ) 은 지나치게 시끄럽다고도 했다 . 도시는 번다하긴 하지만 익명성이 보장되는 장점이 있다 . 익명은 곧 은둔과도 연결된다 . 산에 숨는 것도 은둔이 되겠지만 도시에 숨는 것이 어찌보면 더 철저한 제대로 된 은둔이 될 수도 있겠다 . 쫒기는 자가 시장통으로 달려와 사람들 속에 숨는 것은 영화에 자주 등장하는 장면이다 . 모르는 사람끼리 모여 살면서 끝까지 서로 모르는 척 할 수만 있다면 서로가 서로에게 은둔처를 제공하는 셈이다 .

대은과 소은이 있으면 중간지대에 숨는 중은 ( 中隱 ) 도 있어야 한다 . 은둔인 듯 은둔 아닌듯한 은둔을 말한다 . 짐작컨대 중은 ( 中隱 ) 은 최치원처럼 낮은 관직 속으로 은거하는 이은 ( 吏隱 ) 이라 하겠다 . 한직에 있으면서도 그 자리에 만족하며 마음의 여유를 가치있게 생각하면서 정신적으로 은거하는 것을 말한다 .

‘ 워라벨 ( 일과 휴식의 조화 )’ 직장을 선호하는 이즈음의 세태 역시 꼰대세대의 눈에는 일종의 ‘ 중은 ’ 의 또다른 모습으로 보인다 .

당나라 시인 백낙천 ( 白樂天 772~846) 는 은둔을 대은 ( 大隱 ) 중은 ( 中隱 ) 소은 ( 小隱 ) 으로 나누었다 . 큰 은자 ( 대은 ) 는 저자거리에 숨고 작은 은자 ( 소은 ) 는 산 속으로 들어간다 . 하지만 산속은 너무 쓸쓸하고 시정 ( 市井 ) 은 지나치게 시끄럽다고도 했다 . 도시는 번다하긴 하지만 익명성이 보장되는 장점이 있다 . 익명은 곧 은둔과도 연결된다 . 산에 숨는 것도 은둔이 되겠지만 도시에 숨는 것이 어찌보면 더 철저한 제대로 된 은둔이 될 수도 있겠다 . 쫒기는 자가 시장통으로 달려와 사람들 속에 숨는 것은 영화에 자주 등장하는 장면이다 . 모르는 사람끼리 모여 살면서 끝까지 서로 모르는 척 할 수만 있다면 서로가 서로에게 은둔처를 제공하는 셈이다 .

대은과 소은이 있으면 중간지대에 숨는 중은 ( 中隱 ) 도 있어야 한다 . 은둔인 듯 은둔 아닌듯한 은둔을 말한다 . 짐작컨대 중은 ( 中隱 ) 은 최치원처럼 낮은 관직 속으로 은거하는 이은 ( 吏隱 ) 이라 하겠다 . 한직에 있으면서도 그 자리에 만족하며 마음의 여유를 가치있게 생각하면서 정신적으로 은거하는 것을 말한다 .

‘ 워라벨 ( 일과 휴식의 조화 )’ 직장을 선호하는 이즈음의 세태 역시 꼰대세대의 눈에는 일종의 ‘ 중은 ’ 의 또다른 모습으로 보인다 .

어쨋거나 대은과 중은과 소은을 가리지 않고 은둔을 제대로 하려면 자기만의 내공이 있어야 한다 . 은둔의 고수가 되려면 자기정체성이 분명해야 하기 때문이다 . 독락 ( 獨樂 혼자서 즐김 ) 할 수 없다면 은둔자로써 이미 자격미달이다 . 제대로 된 은둔을 위해선 나름의 좌우명이 필요하다 . 주역 ( 周易 ) ‘ 택풍대과 ( 澤風大過 )’ 괘에 나오는 여덟 글자는 많은 은둔자들을 공감케 한 명구 ( 名句 ) 다 .

“ 독립불구 ( 獨立不懼 ) 하고 둔세무민 ( 遯世無悶 ) 이라

혼자 있어도 두렵지 않고 세상과 떨어져 있어도 근심이 없다 .”

조선시대 이윤영 ( 李胤永 1714~1759) 선생은 충북 단양에 5 년동안 은거하면서 이 말이 당신에게 얼마나 위로가 되었던지 사인암 ( 舍人巖 ) 삼성각 ( 三聖閣 ) 주변 바위에 이 글자까지 새겨 두었다고 전한다 .

어쨋거나 대은과 중은과 소은을 가리지 않고 은둔을 제대로 하려면 자기만의 내공이 있어야 한다 . 은둔의 고수가 되려면 자기정체성이 분명해야 하기 때문이다 . 독락 ( 獨樂 혼자서 즐김 ) 할 수 없다면 은둔자로써 이미 자격미달이다 . 제대로 된 은둔을 위해선 나름의 좌우명이 필요하다 . 주역 ( 周易 ) ‘ 택풍대과 ( 澤風大過 )’ 괘에 나오는 여덟 글자는 많은 은둔자들을 공감케 한 명구 ( 名句 ) 다 .

“ 독립불구 ( 獨立不懼 ) 하고 둔세무민 ( 遯世無悶 ) 이라

혼자 있어도 두렵지 않고 세상과 떨어져 있어도 근심이 없다 .”

조선시대 이윤영 ( 李胤永 1714~1759) 선생은 충북 단양에 5 년동안 은거하면서 이 말이 당신에게 얼마나 위로가 되었던지 사인암 ( 舍人巖 ) 삼성각 ( 三聖閣 ) 주변 바위에 이 글자까지 새겨 두었다고 전한다 .

어떠한 두려움도 갖지 말고 홀로 우뚝 설 것이며 세상에 나가지 않고 숨어 있어도 번민하지 말라는 ‘ 독립불구 둔세무민 ’ 을 21 세기에 좌우명으로 실천하고 있는 이가 조용헌 선생이라 하겠다 . 어디에도 소속되지 않고 얽매여 살지않기 때문에 자기 할 말은 분명하게 할 수 있는 이 시대의 진정한 논객이라고 자부하는 인물이다 . ‘ 주필 ’ 이 아니라 ‘ 객필 ’ 로써 매주 일간지에 칼럼을 올린다 . 벌써 그 세월이 엄청나게 흘렸다 . 참고서적이 필요없는 스스로 발품을 팔아 현지에서 건져올린 ‘ 날 것 ’ 으로 원고를 메운다 . 이번 주에는 또 어디에서 누구를 만나 어떤 말씀을 들었나 하고 월요일 아침이면 그것부터 챙겨 읽는 글팬이 되었다 .

글 원철 스님 / 불교사회연구소장 .

*** 이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께 합니다 .

어떠한 두려움도 갖지 말고 홀로 우뚝 설 것이며 세상에 나가지 않고 숨어 있어도 번민하지 말라는 ‘ 독립불구 둔세무민 ’ 을 21 세기에 좌우명으로 실천하고 있는 이가 조용헌 선생이라 하겠다 . 어디에도 소속되지 않고 얽매여 살지않기 때문에 자기 할 말은 분명하게 할 수 있는 이 시대의 진정한 논객이라고 자부하는 인물이다 . ‘ 주필 ’ 이 아니라 ‘ 객필 ’ 로써 매주 일간지에 칼럼을 올린다 . 벌써 그 세월이 엄청나게 흘렸다 . 참고서적이 필요없는 스스로 발품을 팔아 현지에서 건져올린 ‘ 날 것 ’ 으로 원고를 메운다 . 이번 주에는 또 어디에서 누구를 만나 어떤 말씀을 들었나 하고 월요일 아침이면 그것부터 챙겨 읽는 글팬이 되었다 .

글 원철 스님 / 불교사회연구소장 .

*** 이 시리즈는 대우재단 대우꿈동산과 함께 합니다 .

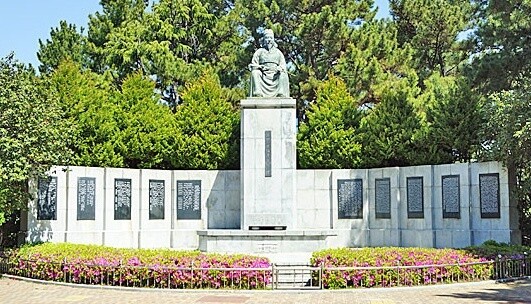

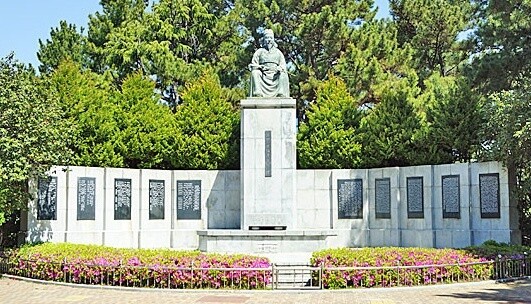

경남 함양 상림공원

최치원이 거닐던, 경남 합천 가야산 해인사 소리길

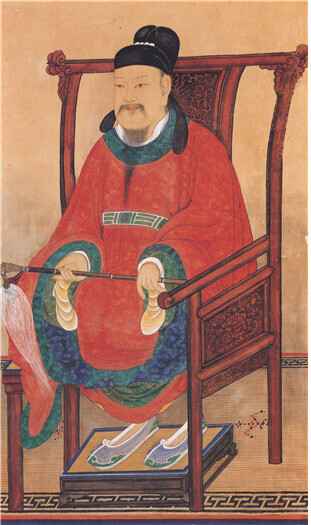

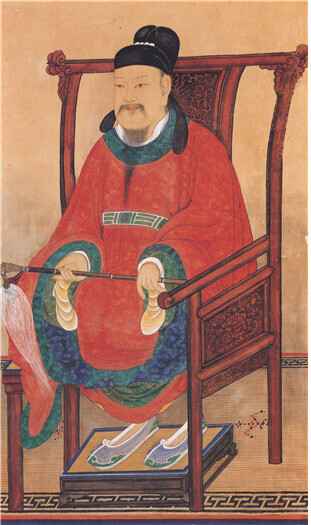

고운 최치원 진영

충남 보령 최치원 유적지

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)