돌아온 꼬마 “성 프란체스코”

"아빠 저랑 같이 들로 나가요?"

“이

추운

날,

왜?”

1년에

눈이

한번

올까

말까

해

한번

눈이라도

오면

온

나라가

교통 마비가

되어버리는

따뜻한

영국

공동체에

살다가

9년 전

이곳

메이플릿지에

오니

겨울

내내

눈이

쌓여

있어

더욱더

춥게만

느껴지던

어느

날

하빈이를

따라

들에 나갔습니다. 눈이

무릎까지

차

걷는

것이

힘들어지자

들판으로

나가는

길이

너무

멀게만

느껴졌습니다. (눈이

녹고

보니

실제론

5분 밖에

안

걸리는

거리였더군요.)

잔

덤불들이

덮여

있는

들판

한

구석에

가자

하빈이는

손가락을

입에

대며

이제부터

소리내지

말고

조용히

하라며

자리를

잡고

앉아

모자와

벙어리

장갑을

낀

손을

벌려

말린

씨앗과

곡물들을

올려

놓고

숨을

죽이고

있습니다. 가만히

살펴보니

여기저기에

하빈이

친구들이

같은

모습을

하고

앉아

있습니다.

1시간

정도

추위에

덜덜

떨고

있으니

드디어

아이들이

기다리던

순간이

왔습니다.

“아니

세상에,…… 놀라와라….”

마치 아시시의

성

프란체스코가

살아

돌아온

듯

야생의

새들이

꼬마

‘성프란체스코’들의

손과

머리에

날라와

먹이를

먹는

것이었습니다. 새라고

해봐야

대학로

마로니에

공원에서

먹이를

주면

날라오던

비둘기와

참새만

봤던

아내도

이런

모습에

놀라움을

금치

못하고

입이

딱

벌어집니다. 매서운

추위도

아랑

곳

하지

않고

새가

날아 갈까

움직이지

않는

꼬마

프란체스코들을

뒤에

두고

아내와 저는

더

이상

추위를

견디지

못하고

집으로

돌아오고

말았습니다.

"아빠 저랑 같이 들로 나가요?"

“이

추운

날,

왜?”

1년에

눈이

한번

올까

말까

해

한번

눈이라도

오면

온

나라가

교통 마비가

되어버리는

따뜻한

영국

공동체에

살다가

9년 전

이곳

메이플릿지에

오니

겨울

내내

눈이

쌓여

있어

더욱더

춥게만

느껴지던

어느

날

하빈이를

따라

들에 나갔습니다. 눈이

무릎까지

차

걷는

것이

힘들어지자

들판으로

나가는

길이

너무

멀게만

느껴졌습니다. (눈이

녹고

보니

실제론

5분 밖에

안

걸리는

거리였더군요.)

잔

덤불들이

덮여

있는

들판

한

구석에

가자

하빈이는

손가락을

입에

대며

이제부터

소리내지

말고

조용히

하라며

자리를

잡고

앉아

모자와

벙어리

장갑을

낀

손을

벌려

말린

씨앗과

곡물들을

올려

놓고

숨을

죽이고

있습니다. 가만히

살펴보니

여기저기에

하빈이

친구들이

같은

모습을

하고

앉아

있습니다.

1시간

정도

추위에

덜덜

떨고

있으니

드디어

아이들이

기다리던

순간이

왔습니다.

“아니

세상에,…… 놀라와라….”

마치 아시시의

성

프란체스코가

살아

돌아온

듯

야생의

새들이

꼬마

‘성프란체스코’들의

손과

머리에

날라와

먹이를

먹는

것이었습니다. 새라고

해봐야

대학로

마로니에

공원에서

먹이를

주면

날라오던

비둘기와

참새만

봤던

아내도

이런

모습에

놀라움을

금치

못하고

입이

딱

벌어집니다. 매서운

추위도

아랑

곳

하지

않고

새가

날아 갈까

움직이지

않는

꼬마

프란체스코들을

뒤에

두고

아내와 저는

더

이상

추위를

견디지

못하고

집으로

돌아오고

말았습니다.

이렇게

해서

우리

가족의 새와의

인연이

시작되었습니다.

어느

날

아내가

옆집을

지나가는데

복도에

하나는

밝은

초록색

몸에

빨간

머리,

다른 하나는 복숭아

색

머리를

한

새가

들어

있는

새장이

놓여

있었습니다. 새가

하도

예쁘게

생겨

아내가

물었습니다.

“할아버지

이

새

이름이

뭐예요?”

“잉꼬새라우”

“가져가서

키워볼라우?”

“정말요?”

그

때만해도

집에서

키우는

애완동물이

없어

아이들이

너무나

좋아하겠다

싶어

아내는

신이

나서

새장을

집으로

가져

왔습니다. 내가

봐도

너무나

이쁜

잉꼬새였습니다.

그런데

이게

왠일입니까? 매력적인

생김새와는

달리

우는

소리가

얼마나

시끄럽고

날카로운지

귀가

아플

지경이었습니다. 아내는

다음날

할아버지를

다시

찾아가

새가

너무

시끄러워

못

키우겠다고

하니

“하하.. 한번

가져간

것은

물릴

수

없다우…” 하며

거절하시는

것이었습니다. 할

수

없이

울며

겨자

먹는

식으로

우리가

키우게

되었습니다.

아내는

이

잉꼬새에게

“갑돌이와

갑순이”라는

이름을

지어

주었습니다.

어린

유빈이가

이름이

어려운지

자꾸

물어봅니다.

“엄마

이름이

뭐야?”

“음, 갑돌이와

갑순이”

“뭐?, 갑돌이이와

잡순이라고”

갑자기

아내와

저는

눈에

눈물이

고일

정도로

배꼽을 잡고

웃고

말았습니다. 우리의

이쁜

갑순이가

잡순이(?)가

되는

순간이었습니다.

이렇게

해서

우리

가족의 새와의

인연이

시작되었습니다.

어느

날

아내가

옆집을

지나가는데

복도에

하나는

밝은

초록색

몸에

빨간

머리,

다른 하나는 복숭아

색

머리를

한

새가

들어

있는

새장이

놓여

있었습니다. 새가

하도

예쁘게

생겨

아내가

물었습니다.

“할아버지

이

새

이름이

뭐예요?”

“잉꼬새라우”

“가져가서

키워볼라우?”

“정말요?”

그

때만해도

집에서

키우는

애완동물이

없어

아이들이

너무나

좋아하겠다

싶어

아내는

신이

나서

새장을

집으로

가져

왔습니다. 내가

봐도

너무나

이쁜

잉꼬새였습니다.

그런데

이게

왠일입니까? 매력적인

생김새와는

달리

우는

소리가

얼마나

시끄럽고

날카로운지

귀가

아플

지경이었습니다. 아내는

다음날

할아버지를

다시

찾아가

새가

너무

시끄러워

못

키우겠다고

하니

“하하.. 한번

가져간

것은

물릴

수

없다우…” 하며

거절하시는

것이었습니다. 할

수

없이

울며

겨자

먹는

식으로

우리가

키우게

되었습니다.

아내는

이

잉꼬새에게

“갑돌이와

갑순이”라는

이름을

지어

주었습니다.

어린

유빈이가

이름이

어려운지

자꾸

물어봅니다.

“엄마

이름이

뭐야?”

“음, 갑돌이와

갑순이”

“뭐?, 갑돌이이와

잡순이라고”

갑자기

아내와

저는

눈에

눈물이

고일

정도로

배꼽을 잡고

웃고

말았습니다. 우리의

이쁜

갑순이가

잡순이(?)가

되는

순간이었습니다.

갑돌이와

갑순이의

시끄러운

소리도

소리지만

문제는

성년이

되어

가져온

거라

길들여지지

않아

우리가

손을

대면

쪼아

대었습니다. 누군가

새끼를

낳아

키워

직접

먹이를

주면

사람들에게

길들여진다고

한

말이

생각나

잉꼬새에

관한

책을

구해

열심히

읽고는,

갑돌이와 갑순이가

새끼를

낳고

싶은

마음이

생기도록

큰

새장으로

옮기고

새장

위쪽

한 구석에 동그란

구멍이

나

있는

작은

나무

상자를

걸고

안에

톱밥을

깔아

알을 낳을

수

있는

보금자리를

만들어

주었습니다.

자

이제

어떻게

하나

보자

하고

옆에서

지켜보니

처음엔

수놈이 호기심에

구멍

속으로

들어가

봅니다. 들어가보고

마음이

들었는지

들어오라고

갑순이를

부르는데

갑순이는

좀처럼

들어가지

않습니다. 그러자 수놈이

엉덩이로

암놈을

구멍

속으로

밀어

넣습니다. 내키지

않게

구멍

속으로

들어간

암놈도

이제는

새

보금자리가

마음에

들었는지 들락날락

합니다. 며칠

후

보니

배설물을

치우기

위해

새장

바닥에

깔아

놓은

신문지가

칼국수처럼

쭉쭉

찢어져

있습니다. 가만히

보니

암놈이

부리로

콕콕 신문지를

쪼아

찢은

종이를

꽁지에

끼고는

작은

보금자리로

날아가는

것이었습니다. 그러나

안타깝게도

신문지가

너무

가벼운지

날개를

펴서

오르면

계속

몸에서

떨어져

나갑니다. 지켜보던

아내가

짚을

넣을

주니

이번엔

손쉽게

짚을

꼬리에

끼고

구멍

속으로

들어가

새집을

짓습니다.

여러

날을

이렇게

반복하더니

‘와!’

드디어 손톱만한

알을

낳았습니다. 하빈이, 유빈이도

너무

흥분되었습니다. 다음날

나무집

뚜껑을

열어보니

알이

없네요.

그 다음날

열어보니

또다른

알이..

이렇게 격일로 5개의

알을

낳더니

이젠

암놈은

자신의

보금자리에서

떠나지

않고

알을

품고

수놈이 바쁘게

계속

먹이를

입에

넣어

건네

줍니다.

암놈이 알을

품고

있는

동안

새집이

건조하지

않도록

아내는

수시로

분무기로

물을

뿌려줍니다.

하빈이와

유빈이는

달력에

갑순이가

처음

알을

낳은

날부터

표시합니다. 정확히 21일째가

되자

첫번째

알이

부화되기

시작해

아빠

갑돌이와

똑같이

생긴

2마리의

예쁜

새끼를

얻었습니다. 생후 6주가

되어

어미

새에게

떨어져

손으로

먹이를

주어

키우니

하빈이와 유빈이를

잘

따릅니다.

새로

태어난

잉꼬새들의

이름은

“삼돌,

삼순” 이라고

지었습니다.

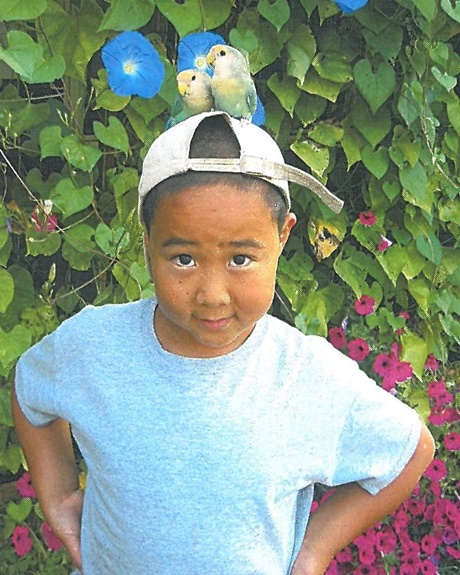

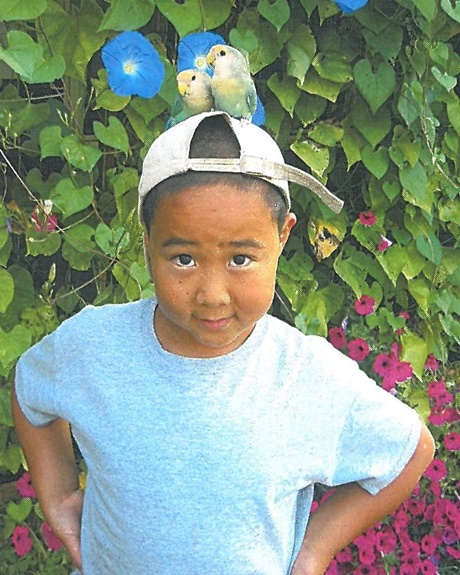

새장

밖에서

“삼돌!

삼순!” 하고

부르면

“삐삑

삐삑”

답하는게 정말

귀엽습니다. 유빈이는

삼돌,

삼순이를 머리

위에

올려

놓고는

동네

한바퀴를

돕니다.

그러면 동네

꼬마

아이들이 삼돌이와

삼순이를

보고

싶어

우르르

유빈이를 쫓아

갑니다.

삼돌이와

삼순이가

2살 정도

되었을

때쯤

어느

날

하빈이가

친구와

함께

들을

걷다가

문득

하늘을

보았습니다. 하늘에는

매가

날고

있었습니다. 하빈이가

친구에게

말했습니다.

“ 나, 저

매

키워보고

싶어.”

“ 어떻게?”

이렇게

해서

하빈이는

야생의

매를

잡아

훈련시키는 팰커너(falconer)가

되기

위해

열심히

공부해

자격증을

따고

브루더호프 역사상

처음으로

팰커너가

되었습니다. 야생의

매를

훈련시키기

위해서는

1년된 어린

놈을

잡아야

합니다.

매를 잡기

위한

새장을

만듭니다. 새장

안쪽

밑에

비둘기를

넣고

위에

철사

망으로

보호하고

매가

비둘기를

보고

새장으로

돌진하면

문이

닫히게

만들었습니다. 하빈이가

만든

새장이

아주

튼튼하고

잘

만들어져

이웃

동네에서

2개를 주문하기도

했습니다.

하빈이가 원하는 매의 종류는 Red tailed Hawk(붉은꼬리 매) 인데 번번히 엉뚱한 놈이 들어가 여러 번 실망 끝에 드디어 멋진 놈을 잡았습니다. 매가

거주할 우리도 만들고 매 이름을 판도라로 불렀습니다. 오후 5시가

되면 매일 찾아가 열심히 먹이를 주고 훈련하자 줄이 없어도 하빈이 주위를 돌며 청설모나 들쥐 사냥을 하고 호루라기 불면 하빈이 손에

돌아옵니다. 이렇게 훈련 후 1년 반 뒤에 판도라를 자연으로 돌려

보냈습니다. 어린 매들은 자연에서 생존율이 낮아서 팰커너가 매를

훈련시킨 후 1년이나 2년 후 자연으로 돌려 보내면 매들의 생존

가능성이 높아집니다. 실제로 이런 이유 때문에 미국의 몇몇 주들은 야생의 매 사냥을 금지했다가 근래에 와서

매사냥 제도를 허락하였습니다. 이젠 메이플릿지의 어린 동생들이 하빈이의 뒤를 이어 팰커너가 되기 위해

들판으로 이리 저리 뛰어 다닙니다.

오늘도

제가

제일

좋아하는

작가

중

하나인

도스토엡스키가

“까라마조프

씨네

형제들”

맨 마지막

장에

한

말을 깊이

마음에

새겨

봅니다.

“인생에

있어

어린

시절의

좋은

추억

보다

더

강하고

건전한

것은

없으며...... 그런

추억

중

단

하나라도

마음에

남는다면

그것이

악으로부터

구원할

것이며,

좋은 추억들을

많이

지닌

사람은

남은

인생이

안전할

것이다.

“

갑돌이와

갑순이의

시끄러운

소리도

소리지만

문제는

성년이

되어

가져온

거라

길들여지지

않아

우리가

손을

대면

쪼아

대었습니다. 누군가

새끼를

낳아

키워

직접

먹이를

주면

사람들에게

길들여진다고

한

말이

생각나

잉꼬새에

관한

책을

구해

열심히

읽고는,

갑돌이와 갑순이가

새끼를

낳고

싶은

마음이

생기도록

큰

새장으로

옮기고

새장

위쪽

한 구석에 동그란

구멍이

나

있는

작은

나무

상자를

걸고

안에

톱밥을

깔아

알을 낳을

수

있는

보금자리를

만들어

주었습니다.

자

이제

어떻게

하나

보자

하고

옆에서

지켜보니

처음엔

수놈이 호기심에

구멍

속으로

들어가

봅니다. 들어가보고

마음이

들었는지

들어오라고

갑순이를

부르는데

갑순이는

좀처럼

들어가지

않습니다. 그러자 수놈이

엉덩이로

암놈을

구멍

속으로

밀어

넣습니다. 내키지

않게

구멍

속으로

들어간

암놈도

이제는

새

보금자리가

마음에

들었는지 들락날락

합니다. 며칠

후

보니

배설물을

치우기

위해

새장

바닥에

깔아

놓은

신문지가

칼국수처럼

쭉쭉

찢어져

있습니다. 가만히

보니

암놈이

부리로

콕콕 신문지를

쪼아

찢은

종이를

꽁지에

끼고는

작은

보금자리로

날아가는

것이었습니다. 그러나

안타깝게도

신문지가

너무

가벼운지

날개를

펴서

오르면

계속

몸에서

떨어져

나갑니다. 지켜보던

아내가

짚을

넣을

주니

이번엔

손쉽게

짚을

꼬리에

끼고

구멍

속으로

들어가

새집을

짓습니다.

여러

날을

이렇게

반복하더니

‘와!’

드디어 손톱만한

알을

낳았습니다. 하빈이, 유빈이도

너무

흥분되었습니다. 다음날

나무집

뚜껑을

열어보니

알이

없네요.

그 다음날

열어보니

또다른

알이..

이렇게 격일로 5개의

알을

낳더니

이젠

암놈은

자신의

보금자리에서

떠나지

않고

알을

품고

수놈이 바쁘게

계속

먹이를

입에

넣어

건네

줍니다.

암놈이 알을

품고

있는

동안

새집이

건조하지

않도록

아내는

수시로

분무기로

물을

뿌려줍니다.

하빈이와

유빈이는

달력에

갑순이가

처음

알을

낳은

날부터

표시합니다. 정확히 21일째가

되자

첫번째

알이

부화되기

시작해

아빠

갑돌이와

똑같이

생긴

2마리의

예쁜

새끼를

얻었습니다. 생후 6주가

되어

어미

새에게

떨어져

손으로

먹이를

주어

키우니

하빈이와 유빈이를

잘

따릅니다.

새로

태어난

잉꼬새들의

이름은

“삼돌,

삼순” 이라고

지었습니다.

새장

밖에서

“삼돌!

삼순!” 하고

부르면

“삐삑

삐삑”

답하는게 정말

귀엽습니다. 유빈이는

삼돌,

삼순이를 머리

위에

올려

놓고는

동네

한바퀴를

돕니다.

그러면 동네

꼬마

아이들이 삼돌이와

삼순이를

보고

싶어

우르르

유빈이를 쫓아

갑니다.

삼돌이와

삼순이가

2살 정도

되었을

때쯤

어느

날

하빈이가

친구와

함께

들을

걷다가

문득

하늘을

보았습니다. 하늘에는

매가

날고

있었습니다. 하빈이가

친구에게

말했습니다.

“ 나, 저

매

키워보고

싶어.”

“ 어떻게?”

이렇게

해서

하빈이는

야생의

매를

잡아

훈련시키는 팰커너(falconer)가

되기

위해

열심히

공부해

자격증을

따고

브루더호프 역사상

처음으로

팰커너가

되었습니다. 야생의

매를

훈련시키기

위해서는

1년된 어린

놈을

잡아야

합니다.

매를 잡기

위한

새장을

만듭니다. 새장

안쪽

밑에

비둘기를

넣고

위에

철사

망으로

보호하고

매가

비둘기를

보고

새장으로

돌진하면

문이

닫히게

만들었습니다. 하빈이가

만든

새장이

아주

튼튼하고

잘

만들어져

이웃

동네에서

2개를 주문하기도

했습니다.

하빈이가 원하는 매의 종류는 Red tailed Hawk(붉은꼬리 매) 인데 번번히 엉뚱한 놈이 들어가 여러 번 실망 끝에 드디어 멋진 놈을 잡았습니다. 매가

거주할 우리도 만들고 매 이름을 판도라로 불렀습니다. 오후 5시가

되면 매일 찾아가 열심히 먹이를 주고 훈련하자 줄이 없어도 하빈이 주위를 돌며 청설모나 들쥐 사냥을 하고 호루라기 불면 하빈이 손에

돌아옵니다. 이렇게 훈련 후 1년 반 뒤에 판도라를 자연으로 돌려

보냈습니다. 어린 매들은 자연에서 생존율이 낮아서 팰커너가 매를

훈련시킨 후 1년이나 2년 후 자연으로 돌려 보내면 매들의 생존

가능성이 높아집니다. 실제로 이런 이유 때문에 미국의 몇몇 주들은 야생의 매 사냥을 금지했다가 근래에 와서

매사냥 제도를 허락하였습니다. 이젠 메이플릿지의 어린 동생들이 하빈이의 뒤를 이어 팰커너가 되기 위해

들판으로 이리 저리 뛰어 다닙니다.

오늘도

제가

제일

좋아하는

작가

중

하나인

도스토엡스키가

“까라마조프

씨네

형제들”

맨 마지막

장에

한

말을 깊이

마음에

새겨

봅니다.

“인생에

있어

어린

시절의

좋은

추억

보다

더

강하고

건전한

것은

없으며...... 그런

추억

중

단

하나라도

마음에

남는다면

그것이

악으로부터

구원할

것이며,

좋은 추억들을

많이

지닌

사람은

남은

인생이

안전할

것이다.

“

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)