“바다가 물 차별하는 것 봤나” 반격에 ‘영업 끝’

종교 이름 내세운 폭력, 극우교파의 본성인가

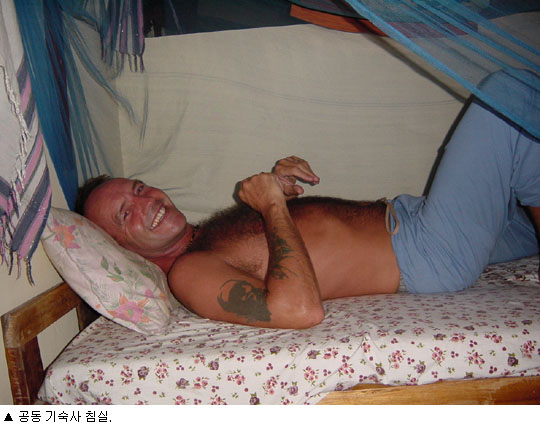

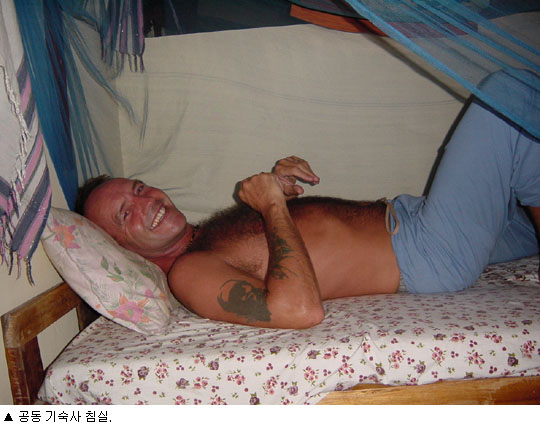

인도 전통사원에는 삿상이라는게 있다. 남인도 께랄라주 트리반드롬의 요가아쉬람 기숙사에선 밤마다 삿상 아닌 삿상이 열리고 있었다. 삿상은 스승이 대화를 통해 제자를 진리로 이끄는 것이다.

이 아쉬람엔 출가하지는 않았지만 상주하며 많은 일을 관장하는 40대 남자가 있었다. 난 100여개의 침대가 놓인 기숙사에서 머물고 있었는데, 그 남자는 틈만 나면 외국인들을 모아 놓고 마치 구루처럼 질문을 던지며 인도와 요가의 위대함을 깨우쳐주곤 했다. 그가 깨우쳐주지 않아도 인도와 요가에 충분히 감격할 만반의 태세를 갖춘 채 온 사람들을 향해서. 인도의 성자들이 선문답 같은 대화를 통해 제자들을 깨우쳐주는 방식인 ‘삿상’을 이끄는 것이었다.

궁금증 못 참고 질문…졸지에 잘난척 한 꼴

나와 한 칸막이 안의 앞뒤 침대를 사용하는 영국인이 그의 말에 감격한 표정을 자주 지어서인지 그는 우리 칸에 와서 사람들을 모아 놓고 삿상하기를 즐겼다.

오늘도 “힌두교도 기독교나 이슬람교, 불교와 같은 하나의 종교가 아니냐”는 영국인의 질문에 그는 “이 아쉬람 우물의 지하수와 저 마을의 깊은 지하수는 모두 어느 곳으로 흘러가느냐”고 물었다. 영국인과 다른 사람들을 바라보면 좋으련만 질문 말미엔 늘 나를 지긋한 눈으로 바라보면서 답을 유인하곤 했다.

물론 결론은 “바다로 흘러가”며, “다른 종교, 다른 나라와 달리 힌두교와 인도는 바다”라는 것. 중동은 이슬람이, 유럽은 기독교가, 중국과 한국, 일본은 인도에서 건너간 불교문화가 각각 이끌었지만 인도는 모든 것을 낳고 받아들이고, 그 모든 것이 바다를 이루고 있다는 것이다.

일방적으로 질문을 받아야만 하는 분위기인데도 난 참지 못하고 한마디 했다.

“바다가 물을 차별하고, 큰 산이 흙을 차별하는 것을 본 적이 있는가?”

“…….”

늘 질문만을 던지는 위치에 있던 그는 갑작스런 내 질문에 멍해진 듯 나를 바라보았다.

“그대가 도랑물로 아는 불교도, 기독교도, 이슬람도 세계 종교가 되었다.”

“…….”

“많은 종교가 자기 종교만이 진리라고 주장한다. 자기만이 바다라는 생각과 그 주장 사이에 무슨 차이가 있는가?”

그는 인도의 종교와 신, 구루에 대한 외경으로 일관해야 할 외국인 가운데 어찌 이런 자가 있는지 의아스런 눈초리로 쳐다보았다.

“그대의 눈에는 도랑물처럼 좁아보일지 모르지만, 한국엔 불교만 있는 것이 아니다. 고유의 풍류도와 무속, 그리고 유교와 도교와 선도, 민족 종교, 철학사상이 녹아 있다. 한국만 그런 것은 아닐 것이다. 어느 나라, 어느 문화도 우주가 낳지 않은 것이 있는가.”

힌두-이슬람 분리 반대한 간디도 총 쏴 죽여

인도 전통사원에는 삿상이라는게 있다. 남인도 께랄라주 트리반드롬의 요가아쉬람 기숙사에선 밤마다 삿상 아닌 삿상이 열리고 있었다. 삿상은 스승이 대화를 통해 제자를 진리로 이끄는 것이다.

이 아쉬람엔 출가하지는 않았지만 상주하며 많은 일을 관장하는 40대 남자가 있었다. 난 100여개의 침대가 놓인 기숙사에서 머물고 있었는데, 그 남자는 틈만 나면 외국인들을 모아 놓고 마치 구루처럼 질문을 던지며 인도와 요가의 위대함을 깨우쳐주곤 했다. 그가 깨우쳐주지 않아도 인도와 요가에 충분히 감격할 만반의 태세를 갖춘 채 온 사람들을 향해서. 인도의 성자들이 선문답 같은 대화를 통해 제자들을 깨우쳐주는 방식인 ‘삿상’을 이끄는 것이었다.

궁금증 못 참고 질문…졸지에 잘난척 한 꼴

나와 한 칸막이 안의 앞뒤 침대를 사용하는 영국인이 그의 말에 감격한 표정을 자주 지어서인지 그는 우리 칸에 와서 사람들을 모아 놓고 삿상하기를 즐겼다.

오늘도 “힌두교도 기독교나 이슬람교, 불교와 같은 하나의 종교가 아니냐”는 영국인의 질문에 그는 “이 아쉬람 우물의 지하수와 저 마을의 깊은 지하수는 모두 어느 곳으로 흘러가느냐”고 물었다. 영국인과 다른 사람들을 바라보면 좋으련만 질문 말미엔 늘 나를 지긋한 눈으로 바라보면서 답을 유인하곤 했다.

물론 결론은 “바다로 흘러가”며, “다른 종교, 다른 나라와 달리 힌두교와 인도는 바다”라는 것. 중동은 이슬람이, 유럽은 기독교가, 중국과 한국, 일본은 인도에서 건너간 불교문화가 각각 이끌었지만 인도는 모든 것을 낳고 받아들이고, 그 모든 것이 바다를 이루고 있다는 것이다.

일방적으로 질문을 받아야만 하는 분위기인데도 난 참지 못하고 한마디 했다.

“바다가 물을 차별하고, 큰 산이 흙을 차별하는 것을 본 적이 있는가?”

“…….”

늘 질문만을 던지는 위치에 있던 그는 갑작스런 내 질문에 멍해진 듯 나를 바라보았다.

“그대가 도랑물로 아는 불교도, 기독교도, 이슬람도 세계 종교가 되었다.”

“…….”

“많은 종교가 자기 종교만이 진리라고 주장한다. 자기만이 바다라는 생각과 그 주장 사이에 무슨 차이가 있는가?”

그는 인도의 종교와 신, 구루에 대한 외경으로 일관해야 할 외국인 가운데 어찌 이런 자가 있는지 의아스런 눈초리로 쳐다보았다.

“그대의 눈에는 도랑물처럼 좁아보일지 모르지만, 한국엔 불교만 있는 것이 아니다. 고유의 풍류도와 무속, 그리고 유교와 도교와 선도, 민족 종교, 철학사상이 녹아 있다. 한국만 그런 것은 아닐 것이다. 어느 나라, 어느 문화도 우주가 낳지 않은 것이 있는가.”

힌두-이슬람 분리 반대한 간디도 총 쏴 죽여

기숙사에서 삿상은 더 이상 열리지 않았다. 남의 영업을 방해할 의도는 없었고, 이렇게 잘난 체를 하고 싶은 건 아니었는데, 전도양양한 그의 일에 소금을 뿌린 격이 되고 말았다. 더구나 그 삿상도 무료한 기숙사에서 볼만한 구경거리긴 했는데 말이다.

그래도 어쩔 수 없는 일. 힌두교와 힌두교인은 세상에서 가장 포용력 있는 종교와 종교인이라는 게 힌두교를 바라보는 외국인들과 힌두교인 스스로 갖는 일반적인 생각이다. 과연 그럴까.

내가 1월 푸네에 머무는 동안 반다르까르연구소에 괴한들이 침입해 난동을 벌인 사건이 벌어졌다. 반다르까르라는 산스크리트 학자 이름을 딴 반다르까연구소는 고대 인도어로, ‘신의 언어’, ‘진리의 언어’라는 칭송을 받는 산스크리어를 연구하는 산실이다.

그런데 극우힌두 정당인 쉬브세나(the Shiv Sena) 대원들이 침입해 제자들로부터 존경받는 학자인 버훌까르 교수의 얼굴에 숯검정을 칠하고, 집기를 모두 때려 부수는 난동을 부렸다.

버흘까르 교수로부터 배운 미국인 제자 제임스 레인이란 작가가 이 지역 힌두교의 영웅인 쉬바지를 비난한 내용을 담은 글을 썼다는 이유였다.

쉬바지는 17세기 이슬람에 저항했던 힌두교 영웅이다. 인도 최고의 명작으로 일컬어지는 아그라의 타지마할과 델리의 랄 낄라, 자미 마스지드 등 불후의 건축물들을 남긴 이슬람 무굴제국 샤자한의 아들 아우랑제브는 아버지를 7년 동안 유폐시켜 죽이고 왕이 된 뒤 비이슬람인들에 대한 공개처형을 일삼았다. 그 때 힌두교 깃발을 들고 대항했던 이가 쉬바지였다.

쉬바지는 힌두교인들의 최고 영웅이다. 인도가 힌두와 이슬람으로 분단되는 것을 반대하던 간디를 총 쏘아 죽인 것도 쉬바지를 따르던 푸네의 광신 힌두교도였다.

고국으로 돌아간 제자가 글 쓰는 것까지 스승이 어쩌란 말인가. 그러나 쉬바지를 따르는 쉬브세나가 일으킨 사건 가운데 이것은 아주 점잖은 편에 속한다.

무슬림과 불가촉천민, 힌두교인들의 ‘눈엣가시’

기숙사에서 삿상은 더 이상 열리지 않았다. 남의 영업을 방해할 의도는 없었고, 이렇게 잘난 체를 하고 싶은 건 아니었는데, 전도양양한 그의 일에 소금을 뿌린 격이 되고 말았다. 더구나 그 삿상도 무료한 기숙사에서 볼만한 구경거리긴 했는데 말이다.

그래도 어쩔 수 없는 일. 힌두교와 힌두교인은 세상에서 가장 포용력 있는 종교와 종교인이라는 게 힌두교를 바라보는 외국인들과 힌두교인 스스로 갖는 일반적인 생각이다. 과연 그럴까.

내가 1월 푸네에 머무는 동안 반다르까르연구소에 괴한들이 침입해 난동을 벌인 사건이 벌어졌다. 반다르까르라는 산스크리트 학자 이름을 딴 반다르까연구소는 고대 인도어로, ‘신의 언어’, ‘진리의 언어’라는 칭송을 받는 산스크리어를 연구하는 산실이다.

그런데 극우힌두 정당인 쉬브세나(the Shiv Sena) 대원들이 침입해 제자들로부터 존경받는 학자인 버훌까르 교수의 얼굴에 숯검정을 칠하고, 집기를 모두 때려 부수는 난동을 부렸다.

버흘까르 교수로부터 배운 미국인 제자 제임스 레인이란 작가가 이 지역 힌두교의 영웅인 쉬바지를 비난한 내용을 담은 글을 썼다는 이유였다.

쉬바지는 17세기 이슬람에 저항했던 힌두교 영웅이다. 인도 최고의 명작으로 일컬어지는 아그라의 타지마할과 델리의 랄 낄라, 자미 마스지드 등 불후의 건축물들을 남긴 이슬람 무굴제국 샤자한의 아들 아우랑제브는 아버지를 7년 동안 유폐시켜 죽이고 왕이 된 뒤 비이슬람인들에 대한 공개처형을 일삼았다. 그 때 힌두교 깃발을 들고 대항했던 이가 쉬바지였다.

쉬바지는 힌두교인들의 최고 영웅이다. 인도가 힌두와 이슬람으로 분단되는 것을 반대하던 간디를 총 쏘아 죽인 것도 쉬바지를 따르던 푸네의 광신 힌두교도였다.

고국으로 돌아간 제자가 글 쓰는 것까지 스승이 어쩌란 말인가. 그러나 쉬바지를 따르는 쉬브세나가 일으킨 사건 가운데 이것은 아주 점잖은 편에 속한다.

무슬림과 불가촉천민, 힌두교인들의 ‘눈엣가시’

인도 여행 중 수십만 명의 인파가 모여서 온갖 깃발을 들고 군중집회를 하는 모습을 종종 보았다. 아무래도 축제 같지 않은 이상스런 집회는 힌두 우익들의 정치 모임이었다.

근래 인도엔 정교 분리의 원칙에서 벗어나 힌두교를 정치에 이용하려는 극우파들이 득세하고 있다. 간디와 네루는 정교분리 원칙인 세속주의에 따라 극우 종교인들이 정치에 개입하는 것을 막았다.

그러나 불가촉천민들이 다른 종교로 개종하는 일이 잦아지면서 힌두교의 위기감이 커진 틈을 타 1980년에 창당된 BJP(인도인민당)를 필두로 VHP(세계힌두협회) 등 힌두우익파들이 인도 정치판을 휩쓸기 시작했다.

2004년 5월 총선에서 패배하기 전까지 인도를 집권한 것은 힌두교 민족주의자들인 BJP이었다. 힌두교와 이슬람이 인도와 파키스탄으로 나뉘는 것을 반대했던 마하트마 간디를 암살했던 극우힌두 광신자가 소속됐던 ‘민족봉사단’이란 이름의 RSS 조직원들도 상당수 포함된 당이다.

1992년과 2002년 힌두교와 무슬림의 대학살극을 빚은 폭동도 BJP 등 극우힌두주의자들의 선동이 큰 역할을 했다.

극우 힌두교인들이 눈엣가시처럼 여기는 것은 무슬림만이 아니다. 더욱 더 무시하는 존재가 불가촉천민이다.

조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

[인도오지순례] 관련기사

▶ 비폭력 사원에서 버젓이 행해지는 폭력

▶ 비폭력의 뿌리 자이나교 ‘진흙탕에 핀 연꽃’

▶ 우호적 편견도 편견, 좋은 종교 나쁜 종교 있나

▶ 기어코 오고야만 인도, 첫날부터 ‘꽃자리’ 잃다

[이 기사의 자세한 내용은 <인도오지기행>(한겨레출판 펴냄)에 있습니다.]

인도 여행 중 수십만 명의 인파가 모여서 온갖 깃발을 들고 군중집회를 하는 모습을 종종 보았다. 아무래도 축제 같지 않은 이상스런 집회는 힌두 우익들의 정치 모임이었다.

근래 인도엔 정교 분리의 원칙에서 벗어나 힌두교를 정치에 이용하려는 극우파들이 득세하고 있다. 간디와 네루는 정교분리 원칙인 세속주의에 따라 극우 종교인들이 정치에 개입하는 것을 막았다.

그러나 불가촉천민들이 다른 종교로 개종하는 일이 잦아지면서 힌두교의 위기감이 커진 틈을 타 1980년에 창당된 BJP(인도인민당)를 필두로 VHP(세계힌두협회) 등 힌두우익파들이 인도 정치판을 휩쓸기 시작했다.

2004년 5월 총선에서 패배하기 전까지 인도를 집권한 것은 힌두교 민족주의자들인 BJP이었다. 힌두교와 이슬람이 인도와 파키스탄으로 나뉘는 것을 반대했던 마하트마 간디를 암살했던 극우힌두 광신자가 소속됐던 ‘민족봉사단’이란 이름의 RSS 조직원들도 상당수 포함된 당이다.

1992년과 2002년 힌두교와 무슬림의 대학살극을 빚은 폭동도 BJP 등 극우힌두주의자들의 선동이 큰 역할을 했다.

극우 힌두교인들이 눈엣가시처럼 여기는 것은 무슬림만이 아니다. 더욱 더 무시하는 존재가 불가촉천민이다.

조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

[인도오지순례] 관련기사

▶ 비폭력 사원에서 버젓이 행해지는 폭력

▶ 비폭력의 뿌리 자이나교 ‘진흙탕에 핀 연꽃’

▶ 우호적 편견도 편견, 좋은 종교 나쁜 종교 있나

▶ 기어코 오고야만 인도, 첫날부터 ‘꽃자리’ 잃다

[이 기사의 자세한 내용은 <인도오지기행>(한겨레출판 펴냄)에 있습니다.]

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)