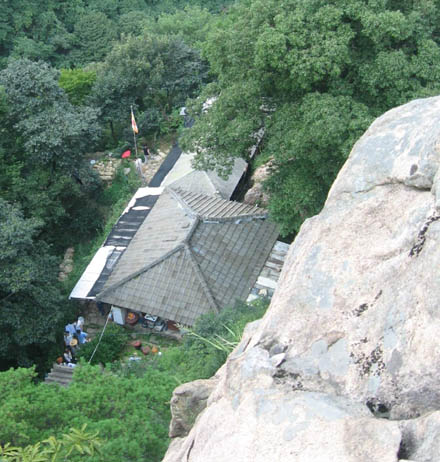

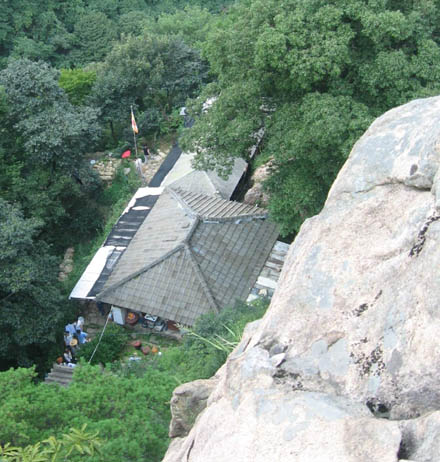

바위 위에서 내려다본 석천암

[하늘이 감춘 땅] 대둔산 석천암

원효가 터잡고 ‘주역 대가’ 야산이 제자길러

억만년 통바위 옆, 3도가 모인 후천개벽 길지?

충남 논산시 벌곡면 수락리. 충남과 전북에 걸쳐 병풍 같은 화강암의 빼어난 기세를 내보였던 대둔산은 옛부터 ‘호남의 금강산’으로 불렸다.

대둔산(大屯山)의 ‘둔’은 머무를 둔 또는 싹틀 둔자다. 그러므로 크게 머물거나 크게 싹튼다고 해석할 수 있다. 동양학의 제왕 <주역>에선 하늘(중천건)과 땅(중지곤) 이후 세 번째로 둔(수뢰둔)괘를 두었다. 하늘과 땅이 문을 연 뒤에 만물이 생겨나며, 무엇이든 태어날 때는 그 진통이 있게 마련이고, 아직은 머물러 있어야하므로 세 번째로 둔괘를 두었다는 게 주역의 대가인 대산 김석진(80) 선생의 해석이다.

주역 세번째 괘 ‘둔’의 운명일까, 임란 동학 6·25 등 역사 상흔

그래서일까. 하늘과 땅이 응결한 듯한 강렬한 에너지가 넘치는 화강암 곳곳엔 ‘머물며 응전한’ 진통의 흔적이 역력하다. 임진왜란 때 왜군과 대접전을 벌인 이치와 웅치가 대둔산 일대이고, 우금치 전투에서 패한 동학군이 쫓겨 와 최후의 항전을 벌인 곳도, 6·25때 분단 이후 귀로가 차단된 북한군이 1955년까지 잔류해 남북군의 치열한 전투로 젊은이 3천여 명의 피가 얼룩진 곳도 이곳이다.

이 땅의 부처 원효가 터 닦은 곳 ‘석천암’

대산의 스승으로 ‘한국 주역사의 전설’이 된 야산 이달(1889~1958)이 해방 뒤인 1947년 108명의 제자를 길러내고 동양학의 정수를 모은 홍역학을 창립한 곳도 대둔산이다. 당시 ‘주역에 달통한 도인이 대둔산에 있다’는 소문을 듣고 쌀 서말을 메고 석천암에 올라간 대산 선생의 이야기를 들은 뒤 노구로 험산을 오르기 어려운 선생을 뒤로하고 대둔산을 탄다. 계곡을 따라 올라가다 험준한 고갯길을 40여분 올라 안경에 훈김이 서릴 즈음 조선시대나 볼 수 있을 법한 사립문이 나타난다. 돌아가라는 화살표 표시 옆에 석천암 주지가 쓴 듯한 ‘善來善去 自然行’(선래선거 자연행)이 적혀 있다. ‘잘 왔다 잘 가라’는 그만의 인사인 모양이다.

그 화살표를 따라 다시 돌계단을 한참 돌아 올라서니 거대한 통바위가 가로막아 선다. 통바위 가운데는 갈라져있는 형세가 그대로 ‘여성의 음부’다. 그 틈새에서 석간수가 쏟아져 나온다.

음기 거센 석간수 끼고 몇 발자국 옆 양지 ‘음양 조화’

그 옆엔 초라한 집한 채가 앉아있다. 전국 어느 사찰이고 불사로 인해 새 집 아닌 곳이 거의 없건만 이곳은 그런 손을 탄 흔적이 없는 그야말로 비가 샐 듯한 옛집 그대로다. 음기가 거센 석간수 옆인데도 지극히 편하다. 그도 그럴 것이 몇 발자국만 옮기면 다른 곳인 양 양지가 바르니, 음양 어느 한쪽으로만 기울지 않았다.

‘이 땅에 온 부처’인 원효가 터를 잡았고, 다시 ‘공자의 후신’으로 불리는 야산이 머물며 제자를 길러냈고, 또 수많은 선도수련자와 무속인들이 기를 받기 위해 혹은 기도를 위해 모여들었으니 그야말로 유불선(儒佛仙) 3도가 모인 곳이다. 옛부터 새로운 후천세계는 3도가 통합돼 나온다고 했다.

초라한 암자에서 한 스님이 나온다. 증조부 때부터 주역을 했다는 천산(天山) 스님이다. 법명이 유불선을 함께 담고 있다. 티 없이 맑은 얼굴이 통바위 아래에 모셔진 불상을 닮았다.

“스님 닮은 부처님을 모셔놓았군요.”

“내가 저렇게나 잘생겼어. 오늘 선생 기분이 부처일세”

가는 말이 고왔던 지 오는 말이 곱다. 돼지의 눈엔 돼지만 보이지만, 부처의 눈에는 부처만 보인다는 칭송을 주고받으니 백년지기가 되는 것도 한순간이다.

가는 말이 고왔던지 오는 말이 고와 순식간에 백년지기

천산 스님이 유창한 한문으로 원효의 ‘발심수행장’ 한 구절을 들이대며 초면인 세인에게 세속살이를 정리하라 한다.

“수유재지(雖有在智)나 거읍가자(去邑家者)는 제불(諸佛)이 시인(是人)에 생비우심(生悲憂心)하고/설무도행(設無道行)이라도 주산실자(住山室者)는 중성(衆聖)이 시인(是人)에 생환희심(生歡喜心) 하나니라(비록 재주와 지혜가 있더라도 도시에 사는 사람들에 대해선 부처님들이 슬퍼하고 염려하며/설사 도다운 행동을 하지 못하더라도 산에 사는 사람들에 대해서는 모든 성인들이 환희심을 낸다)

“선생도 여기 와서 도(道)나 닦으시구려. 저 위에 한사람이 머물만한 좋은 공간이 있는데 내가 쌀을 대줄테니 한 번 해보시구려”

‘재욕행선지견력 화중생련종불괴’(在欲行禪知見力 火中生蓮終不壞·욕망 속에서도 참선하는 지견의 힘이여, 불속에서 연꽃을 피워야 끝내 시들지 않을 것이다)

천산 스님의 호의에 유마거사의 말로 답을 삼고 하산하니, 억만년을 서있는 통바위 옆으로 솔바람이 잠시도 머무르지 않는다.

‘크게 머무르는 산’(대둔산)을 두고, 원효와 야산과 그 많은 기인달사들은 어디로 갔을까.

글·사진 조현 종교전문기자

cho@hani.co.kr, 동영상 이규호 피디

pd295@hani.co.kr

[이 기사의 자세한 내용은 <

하늘이 감춘 땅>(한겨레출판 펴냄)에 있습니다.]