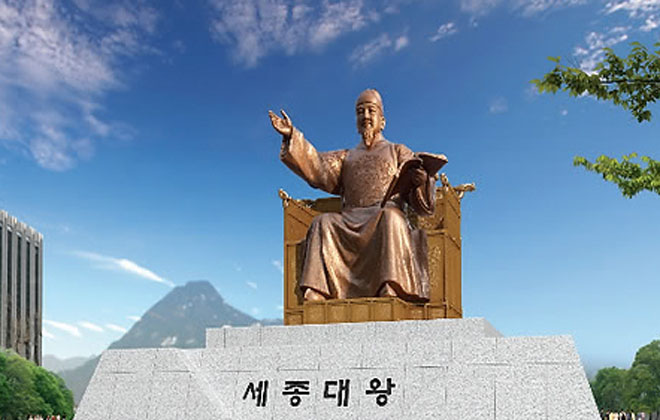

촛불을 들고 세종대왕동상 뒤로 청와대의 MB를 보며

6 ·10 반값등록금 쟁취 촛불을 든 대학생들 앞엔 세종대왕 동상이 앉아있다. 그 뒤엔 물론 청와대에 이명박 대통령이 앉아있다.

세종대왕과 MB는 무엇이 같고, 무엇이 다른가.

세종대왕의 남다른 점은 ‘친민(親民)’에 있다. ‘친민’은 공자의 경전 가운데 대학(大學)의 첫구절에 나온 말이다.‘대학지도大學之道)는 재명명덕(在明明德), 재친민(在親民),재지어지선(在止於至善)’이란 경구다. 이 구절에 대해선 ‘대학의 도는 밝은덕을 밝힘에 있고, 백성을 새롭게 하는데 있으며, 지극히 선함에 이르는데 있다’라는 해석이 주류를 이룬다. 대학생들이 다니는 대학생의 기본 교육이 여기에 바탕해야하는 것으로 유학자들도 가르치고 있다.

내 서재엔 이 구절로 시작된 ‘대학’(大學)전문을 한글자 한글자 붓글씨로 쓴 대형 편액이 걸려 있다. 야산 이달선생의 손자인 동방문화진흥회 청고 이응문 회장이 가져와 내 방에 걸어놓은 것이다. 그래서 어쩔 수 없이 잠을 깨면서도, 잠이 들면서도 그 글귀들을 보게 된다. 솔직히 대학시절엔 야학합네, 시위합네 이리저리 고개를 내밀면서도 대학이 뭔지도 모르고 다닌 것만 같다. 그런데 공자님의 사상을 통해 대학을 다시금 생각해 보지않을 수 없게 됐다. ‘대학(大學)’은 ‘대인을 만드는 배움’이니 아직 대인으론 덜 깬 소인배에 대한 청고선생의 경책을 아니 받을 수 없는 것이다.

6 ·10 반값등록금 쟁취 촛불을 든 대학생들 앞엔 세종대왕 동상이 앉아있다. 그 뒤엔 물론 청와대에 이명박 대통령이 앉아있다.

세종대왕과 MB는 무엇이 같고, 무엇이 다른가.

세종대왕의 남다른 점은 ‘친민(親民)’에 있다. ‘친민’은 공자의 경전 가운데 대학(大學)의 첫구절에 나온 말이다.‘대학지도大學之道)는 재명명덕(在明明德), 재친민(在親民),재지어지선(在止於至善)’이란 경구다. 이 구절에 대해선 ‘대학의 도는 밝은덕을 밝힘에 있고, 백성을 새롭게 하는데 있으며, 지극히 선함에 이르는데 있다’라는 해석이 주류를 이룬다. 대학생들이 다니는 대학생의 기본 교육이 여기에 바탕해야하는 것으로 유학자들도 가르치고 있다.

내 서재엔 이 구절로 시작된 ‘대학’(大學)전문을 한글자 한글자 붓글씨로 쓴 대형 편액이 걸려 있다. 야산 이달선생의 손자인 동방문화진흥회 청고 이응문 회장이 가져와 내 방에 걸어놓은 것이다. 그래서 어쩔 수 없이 잠을 깨면서도, 잠이 들면서도 그 글귀들을 보게 된다. 솔직히 대학시절엔 야학합네, 시위합네 이리저리 고개를 내밀면서도 대학이 뭔지도 모르고 다닌 것만 같다. 그런데 공자님의 사상을 통해 대학을 다시금 생각해 보지않을 수 없게 됐다. ‘대학(大學)’은 ‘대인을 만드는 배움’이니 아직 대인으론 덜 깬 소인배에 대한 청고선생의 경책을 아니 받을 수 없는 것이다.

며칠 전 <태백산맥>을 쓴 소설가 조정래 선생과 인사동에서 식사 후 차한잔을 하면서 그가 들려준 세종대왕 이야기를 들으니 잠자리에 들고 나며 대학 구절을 보면서도 미처 와닿지않던 ‘친민’(親民) 이 새롭게 다가온다. 조정래 선생님 말씀이 “세종대왕이 위대한 것은 자기의 궁궐 삶과는 너무도 동떨어진 백성들의 애환까지 가슴에 품었기 때문”이란다. 세종대왕은 당시 신하들을 비롯한 유학자 누구도 감히 견줄 수 없을 만큼 왕 자신이 최고의 지식인이었다. 사서오경을 비롯한 고전과 한문을 꿰고 있으니, 조선 팔도에서 ‘한문’에 가장 불편이 없는 사람은 왕 자신이었다. 그런데도 일반 백성들이 사대부의 글인 한문을 익혀 배우기 어렵기에 그 백성을 위해 사대부들의 온갖 반대를 무릅쓰고 식음을 잃으면서서까지 애써 한글을 만들었다는 것이다.

대학 해석은 중국의 정이천이 ‘친민’(親民)’을 ‘신민(新民·백성을 새롭게 함)’으로 고쳐 부름이 마땅하다고 한 이후 신민이 많이 통용되었지만, 세종대왕의 그 마음을 헤아려보니, `백성을 새롭게 함'은 성인(聖人)에겐 어울리는 말이지만, 지도자에겐 친민이 적절하다. 더구나 민주화시대엔 더더욱. 삼강오륜에서 나오는 친(親)자가 들어가 있는 성어는 ‘부자유친(父子有親)’이다. 그러므로 열손가락 깨물어 아프지 않은 손가락이 없다는 어버이의 심정으로 자식의 마음을 헤아리고 어루만지는 뜻으로 친민(親民)이 적절한 것이다.

부디 대학생들이 등록금 걱정과 ‘오직 취직’이란 목맴에서 벗어나 ‘자기 안에 덕을 밝히고’(明德), 그렇게 많이 배웠으면 백성의 등을 쳐서 혼자만 잘 먹고 잘 살려고 애쓸 것이 아니라 덜 배운 이들의 마음까지 헤아려 그들의 벗이 되어서(親民), 그렇게 널리 세상을 이롭게 해 선한 세상이 되도록(至善)하는 ‘대인의 공부’(大學) 세강령을 제대로 실현할 수 있기를 바란다. 그래서 대학을 나와 세종대왕과 같은 권좌에 앉았으면서도 백성의 아픈 마음과 하나가 되기보다는 재벌과 고위 관료 등 가진자들만 살찌우는 선배들의 모습을 따라가지 말라는 것이다.

오세훈 서울 시장이 ‘아이들 대학등록금 대느라 허리가 휘었다’는 말에 많은 이들이 그토록 분노한 것도, 고등학교 등록금이 없어 직접 돈을 벌며 야간상고를 다닌 MB에 대해 분노의 함성을 내지르는 것도, 그들이 ‘백성들과 친’(親民)하기보다는, 겉모습과 달리 실은 자신과 주위, 즉 가진자들을 챙기기에 급급해 우리같은 것은 별 안중에 없다는 것을 이제는 보다 분명히 알아버린 때문이다. 부산저축은행 사태에서 보여주었듯이 서민들의 고통은 나몰라하고 끼리끼리 다해먹고, 대학생보다는 사학 재단 편을, 환자보다는 의사와 의료기관편을, 소비자와 자영업자보다는 재벌편을 드는 팽배한 부정의가 내 삶까지 위협하고 있는 것을 깨달음과 동시에 터지는 분노가 담긴 것이다. 어찌보면 대학을 다시 보내서 ‘대인의 공부’(大學)를 다시 하게 해야 할 이들이 이 나라를 좌지우지하며 나의 대학공부까지 방해하고 있는데 대한 분노인 것이다.

오늘 촛불을 든 대학생들의 외침은 “제발 아무리 자신은 고대광실에 살더라도, 자신과는 다른 처지에서 살아가는 애닯은 이들이 지닌 아픔을 좀 알아달라"는 것이다. `제발 세종대왕의 천분의 1, 만분의 1만큼이라도 좀 닮아달라'는 것이다.

조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

며칠 전 <태백산맥>을 쓴 소설가 조정래 선생과 인사동에서 식사 후 차한잔을 하면서 그가 들려준 세종대왕 이야기를 들으니 잠자리에 들고 나며 대학 구절을 보면서도 미처 와닿지않던 ‘친민’(親民) 이 새롭게 다가온다. 조정래 선생님 말씀이 “세종대왕이 위대한 것은 자기의 궁궐 삶과는 너무도 동떨어진 백성들의 애환까지 가슴에 품었기 때문”이란다. 세종대왕은 당시 신하들을 비롯한 유학자 누구도 감히 견줄 수 없을 만큼 왕 자신이 최고의 지식인이었다. 사서오경을 비롯한 고전과 한문을 꿰고 있으니, 조선 팔도에서 ‘한문’에 가장 불편이 없는 사람은 왕 자신이었다. 그런데도 일반 백성들이 사대부의 글인 한문을 익혀 배우기 어렵기에 그 백성을 위해 사대부들의 온갖 반대를 무릅쓰고 식음을 잃으면서서까지 애써 한글을 만들었다는 것이다.

대학 해석은 중국의 정이천이 ‘친민’(親民)’을 ‘신민(新民·백성을 새롭게 함)’으로 고쳐 부름이 마땅하다고 한 이후 신민이 많이 통용되었지만, 세종대왕의 그 마음을 헤아려보니, `백성을 새롭게 함'은 성인(聖人)에겐 어울리는 말이지만, 지도자에겐 친민이 적절하다. 더구나 민주화시대엔 더더욱. 삼강오륜에서 나오는 친(親)자가 들어가 있는 성어는 ‘부자유친(父子有親)’이다. 그러므로 열손가락 깨물어 아프지 않은 손가락이 없다는 어버이의 심정으로 자식의 마음을 헤아리고 어루만지는 뜻으로 친민(親民)이 적절한 것이다.

부디 대학생들이 등록금 걱정과 ‘오직 취직’이란 목맴에서 벗어나 ‘자기 안에 덕을 밝히고’(明德), 그렇게 많이 배웠으면 백성의 등을 쳐서 혼자만 잘 먹고 잘 살려고 애쓸 것이 아니라 덜 배운 이들의 마음까지 헤아려 그들의 벗이 되어서(親民), 그렇게 널리 세상을 이롭게 해 선한 세상이 되도록(至善)하는 ‘대인의 공부’(大學) 세강령을 제대로 실현할 수 있기를 바란다. 그래서 대학을 나와 세종대왕과 같은 권좌에 앉았으면서도 백성의 아픈 마음과 하나가 되기보다는 재벌과 고위 관료 등 가진자들만 살찌우는 선배들의 모습을 따라가지 말라는 것이다.

오세훈 서울 시장이 ‘아이들 대학등록금 대느라 허리가 휘었다’는 말에 많은 이들이 그토록 분노한 것도, 고등학교 등록금이 없어 직접 돈을 벌며 야간상고를 다닌 MB에 대해 분노의 함성을 내지르는 것도, 그들이 ‘백성들과 친’(親民)하기보다는, 겉모습과 달리 실은 자신과 주위, 즉 가진자들을 챙기기에 급급해 우리같은 것은 별 안중에 없다는 것을 이제는 보다 분명히 알아버린 때문이다. 부산저축은행 사태에서 보여주었듯이 서민들의 고통은 나몰라하고 끼리끼리 다해먹고, 대학생보다는 사학 재단 편을, 환자보다는 의사와 의료기관편을, 소비자와 자영업자보다는 재벌편을 드는 팽배한 부정의가 내 삶까지 위협하고 있는 것을 깨달음과 동시에 터지는 분노가 담긴 것이다. 어찌보면 대학을 다시 보내서 ‘대인의 공부’(大學)를 다시 하게 해야 할 이들이 이 나라를 좌지우지하며 나의 대학공부까지 방해하고 있는데 대한 분노인 것이다.

오늘 촛불을 든 대학생들의 외침은 “제발 아무리 자신은 고대광실에 살더라도, 자신과는 다른 처지에서 살아가는 애닯은 이들이 지닌 아픔을 좀 알아달라"는 것이다. `제발 세종대왕의 천분의 1, 만분의 1만큼이라도 좀 닮아달라'는 것이다.

조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)