“스승이시여, 다시 돌아오소서!”

스승이 열반한 지 10년 간 스승에 대한 존경과 헌신의 삶으로 일관해온 경기도 안성 도피안사 주지 송암 지원(55) 스님이 <광덕 스님 시봉일기> 열한권을 완간하고 16일 법회를 가졌다.

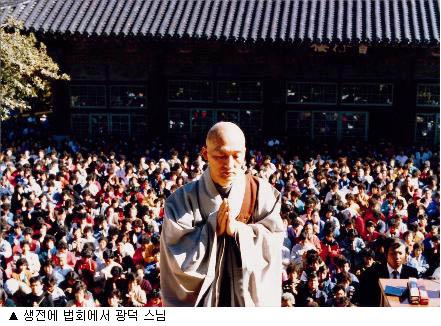

송암 스님의 스승 광덕(1927~99)스님은 서울 잠실 불광사를 중심으로 불광(佛光)운동과 대각구국구세운동을 펼친 도심 포교의 선구자다. 평

생 병약한 몸에도 중생 구제의 서원으로 일관한 광덕 스님은 근대의 선지식으로 가장 많은 제자를 거느린 동산 대종사의 애제자였으며, 그의 사형인 성철 스님이 가장 아꼈던 사제였다.

광덕 스님은 생전에 “나는 죽는 몸이 아니야! 다시 돌아와서 불광운동을 계속할 테야!”라고 말했다.

상좌 송암 스님은 “스승의 유업을 이루기 위해선 나 같은 사람 100명보다 스님 한 분이 더 절실하다”고 생각해 스승이 열반한 100일 뒤 히말라야의 설산 카일라스로 떠나 환생기도를 했다. 그는 기도하면서 스승이 중생을 위해 다시 현생에 돌아올 것이란 확신을 얻었다고 한다. 그때부터 스승의 환생을 준비하는 마음으로 스승과 관련된 모든 자료들을 모으고, 스승을 만났거나 관련이 있는 인물 138명의 증언을 모은 이런 대작불사를 시작했다.

생전에 가까이서 스승을 모셨던 송암 스님은 “업력에 의해 탄생하는 중생들과 달리 불보살은 타인을 구제하려는 원력으로 환생한다는 윤회를 믿으면 다음 생을 위해 (현생에서) 양보하고 물러서는 덕성을 발휘할 줄 안다”며 “이 대작불사는 다시 돌아오실 스승을 기다리는 10년 기도의 결실”이라고 말했다.

<광덕 스님 시봉일기>엔 스승과 제자간의 아름다운 풍경이 수채화처럼 펼쳐진다. 광덕 스님은 서울 잠실 불광사가 완공된 뒤에도 한동안 산골 보현사에 머물렀다. 10년 전쯤 3월 말이나 4월 초순의 어느 날이었을 것이다. 스님으로부터 전화가 걸려왔다.

“‘송암! 내가 학륜 수좌하고 산책을 하다가 진달래가 우거진 꽃밭을 보았어. 흔치 않은 광경이야. 지금 와서 한번 보렴.” “스님, 오늘은 가기가 어려울 것 같은데요. 일이 많거든요. 내일이면 좋겠습니다.”

“내일이면 늦으리!”

이 책엔 자애로움과 경책으로 제자를 이끌어가는 광덕 스님의 자비와 오직 경애감으로 스승을 대하는 어린 상좌의 모습이 선명히 그려져 읽는 이들의 가슴을 적신다.

“스님과 나 사이에는 애절한 여한이 있다. 스님의 곁에 사는 것만으로도 즐거웠던 나는 스님을 사모하는 연인 같았다. 스님 방문을 열고 들어서면 스님은 누우신 채 그 초롱초롱한 눈빛으로 나를 바라보셨다. 그 순간이 내게는 감동이고 기쁨이었다.”

평생 병고를 몸에 달고 살면서도, 자신을 돌보지 않은 채 대각회와 불광회를 창립해 불교 현대화와 대중화에 가장 앞장섰던 스승을 보낸 뒤 송암 스님은 지금껏 광덕 스님의 일화를 정리하면서 환생을 준비해왔다.

7년쯤 전이었을까. 일면식도 없는 송암 스님으로부터 <광덕 스님 시봉일기>에 넣을 글을 써달라는 부탁을 받았다. 그 때 쓴 글로 <광덕스님시봉일기>에 들어가 있는 내 글이다.

<광덕 스님 시봉일기>를 읽으면서 목이 메었다. 가슴엔 가랑비로 촉촉히 젖는 느낌이었다.

한량없는 사랑의 눈길로 제자를 바라보는 스승과 그 스승에 대한 경외감과 환희심으로 스승을 바라보는 눈과 눈이 내 가슴에 박혀 눈물의 강을 이루었다.

말이나 글이 감동을 주는 것이 아니다.아무리 수려한 문체라도 진심이 담겨있지 않으면 감동을 줄 수 없다.

광덕 스님께서 "반야가 무엇이지?"하고 물었을 때, 당시 송암 수좌는 "제법실상"이라고 답했고, 이에 대해 스님께서는 "교학적"이라고 평했다.

이제 송암 스님은 이 책에서 반야를 교학으로 전하지않았다. 반야를 말로 하거나, 글로 쓰지않고, 다만 스스로 빛이 되어 아름다운 삶을 비춰주고 있다.

말이나 글보다는 `삶의 예화'가 깊은 감명을 전해준다. 광덕 스님이 이처럼 많은 사람들의 빛이 되고 있는 것도 그가 말이나 글만을 남긴 것이 아니라 평생 불편한 몸에도 불구하고 불법을 세상에 구현하기 위해 실천적 삶을 살아온 때문일 것이다.

나는 송암 스님도 뵌적이 없지만, 광덕 스님도 뵌 적이 없다. 이 책을 읽으며, 훌륭한 선지식을 뵙지 못한 게 너무도 안타깝지만, 그래도 송암 스님의 사실적 묘사는 마치 스님을 직접 대한 것 같은 착각을 불러오곤 한다.

제자에게 아름다운 진달래꽃을 보여주고 싶어하는 한없는 자애심과 때로는 자비심으로, 때로는 침묵으로 제자를 경책하는 광덕 스님의 모습은 스승의 진면목을 그대로 보여주고 있다.

이처럼 위대한 스승만큼이나 아름다운 것이 일심으로 스승께 귀의하는 제자의 모습이다.

스승이 자신을 자애할 때만 아니라, 좌선 때 졸다가 대중들 앞에서 "이 잠꾸러기, 곰 같은 녀석!"이라는 꾸중을 들을 때조차 감히 스승을 시비하기보다는 스스로를 경책해 습을 끊고, 그 공덕을 스승께 회향하고 있기 때문이다.

아무리 스승이 끊임없이 법비를 내려준다 하더라도, 바가지를 거꾸로 들고 있다면, 스승의 지극한 자애도 효과를 거둘 수는 없는 일이다. 오히려 반대로 눈을 뜨지 못한 사람에게조차 지극한 효심으로 자신을 던졌을 때 자신도 연꽃으로 피어나고, 모두가 함께 눈을 뜰 수 있게 된다는 것을 심청전은 전해주고 있다.

우리가 불-법과 함께 스승에 삼귀의 하는 것도 그 숙이고, 수용하는 마음이 아상과 아집을 끊는 첫걸음인 때문일 것이다.

최근 중진 스님과 밤을 세워 얘기를 나눈 적이 있다. 진솔한 그 스님은 지금까지 몸을 던질 스승을 만나지 못한 것이 천추의 한이 되고, 또 스승을 만나기 위해 그만한 노력을 하지 못했다며 가슴 아파했다.

송암 스님이 애초부터 광덕 스님과 같은 선지식을 만난 것은 그의 전생 공덕 덕분이라 여겨지기도 하지만, 그 뒤로도 그가 오직 순일한 마음으로 스승께 귀의하지 않았다면 이런 책을 통해 법잔치를 할 수 없었을 것이다.

나의 방의 창을 열면 인왕산의 나무와 하늘 밖에 보이는 것이 없다. 나의 마음이야 오늘 하루에도 이 생각 저 생각으로 분주하며, 같은 사람을 놓고도 존경했다가 실망했다가 하는 경우도 많지만, 저 나무들은 다만 저 자리에서 푸르게 서 있다.

저처럼 `나가 없어' 나무가 아닐까. 가끔은 이런 생각을 해보기도 한다.

내가 없이 스승께 귀의하고, 스승의 스승으로 이어져 마침내 붓다에게 귀의할 때, 삼계의 모든 것이 그는 그대로 아름답지 않을까.

새삼 온 천지의 스승에 대한 고마움을 일깨워 준 송암 스님께 감사한다. 이 아침 밥 한술의 은혜, 이 책 한권의 은혜가 더욱 감사하다.

조현 종교명상전문기자

cho@hani.co.kr