전 간부가 현 집행부 비리 탄원

문체부 스포츠 4대악 합동수사

서 감독 겨누자 압박감에 자살

문체부 스포츠 4대악 합동수사

서 감독 겨누자 압박감에 자살

지난 12일 국내 체육계를 깜짝 놀라게 했던 펜싱 실업팀 감독의 자살 뒤에는 체육계의 고질적인 파벌싸움이 있었다. 대기업 후원사의 지원금을 받아 단체를 이끌어가는 집행부와 그에 반발하는 반대 세력 간의 갈등이 국가대표팀을 이끌었던 유능한 감독을 죽음으로 몰고 갔다.

국민체육진흥공단 펜싱팀의 서아무개(53) 감독은 12일 선수단 숙소 욕실에서 스스로 목숨을 끊었다. 그의 팀은 지난해까지 7년간 전국체전에 전북 대표로 출전했는데, 전북체육회로부터 받은 관리지원비 2억여원을 횡령한 혐의에 대해 문화체육관광부 스포츠 4대악 합동수사반의 조사를 받고 있었다.

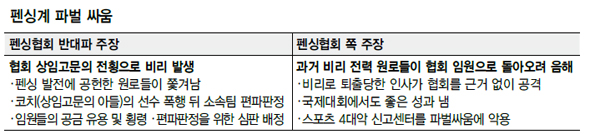

14일 서울 올림픽공원 역도경기장 앞에서는 수십명의 펜싱인이 모여 기자회견을 열었다. 그들은 “펜싱계의 파벌로 인해 서 감독이 희생됐다”고 주장했다. 협회 이사인 서 감독에 대한 조사는 지난 3월 중순 문화체육관광부의 스포츠 4대악 신고센터에 접수된 한통의 탄원서로 시작됐다. 탄원서에는 대한펜싱협회의 비리를 수사해 달라는 내용이 담겨 있었다. 서 감독이 받았던 공금 횡령 의혹과 국가대표 선발 특혜, 심판 배정 문제 등 7개 비리 의혹이 적시돼 있었다.

탄원서의 타깃은 협회를 이끌고 있는 이아무개 상임고문이었다. 이 상임고문은 펜싱 선수였던 두 아들을 둔 학부모였다. 그는 2009년 실무 부회장이 된 뒤 한국체육대학교 출신이 주축이던 이사회를 지방대 출신의 젊은 이사들로 대폭 교체했다. 이 과정에서 펜싱계 원로들로부터 많은 비난을 받은 것으로 알려졌다. 탄원을 주도한 한아무개씨는 <한겨레> 인터뷰에서 “협회를 장악하고 있는 이 상임고문이 물러나야 한다. 기자회견에서 파벌을 비판한 펜싱인들은 그의 세력이거나 강압에 의해 나온 사람들”이라고 말했다.

협회 쪽은 한씨가 임원 자질이 없다고 주장한다. 협회의 한 관계자는 “한씨는 불투명한 일처리로 전무 자리에서 물러났다”고 말했다. 올림픽 금메달리스트인 김아무개 실업팀 감독은 지난 5월 관세청에 한씨의 시계 밀수 의혹을 고발하는 진정서를 냈다. 진정서엔 “1991년부터 재직하는 동안 국외 시합 및 전지훈련을 나가면 선수들에게 고가의 시계를 나눠준 뒤 한국에 도착하면 공항에서 회수하는 방법으로 밀수했다”고 적혀 있다. 김 감독은 “관세청 담당관으로부터 공소시효가 지나 조사할 수가 없다는 전화를 받았다”고 말했다. 한씨는 “둘 다 거짓말이다. 전무 자리에서 물러난 것은 임기가 끝났기 때문이다. 명품시계는 선수들이 필요해서 산 것”이라고 반박했다.

국가대표 총감독 출신인 한씨는 1995년 6월부터 1996년 12월까지 전무를 지내며 협회를 이끌었던 펜싱인이다. 그를 비롯한 일부 원로들은 현재의 협회 집행부에 불만이 많다. 한씨는 “비경기인인 이 상임고문이 협회를 접수하고 파벌을 만들어 전횡을 일삼고 있다. 원로들이 경기장에도 못 오게 한다”고 주장했다. 김종 문체부 제2차관은 한씨를 협회의 임원으로 추천하기도 했다. 우상일 문체부 체육국장은 “한씨가 펜싱계를 잘 알고 있기 때문에 김 차관이 펜싱 후원사인 에스케이와 협회에 한씨를 추천한 것으로 알고 있다”고 말했다.

이 상임고문은 <한겨레> 인터뷰에서 “이사진을 교체한 것은 부패한 집행부를 개혁해달라는 젊은 이사들의 요구를 반영한 것으로 일종의 정화작업이었다”고 주장했다. 그는 “한씨를 비롯한 원로들이 펜싱 발전을 가로막고 있다”며 지난 5월 유진룡 문체부 장관에게 진정서를 내기도 했다. 이 상임고문은 “은퇴 의사를 밝혔지만 손길승 회장이 만류했다. 파벌싸움이 심하니 2016년 리우올림픽까지만 현재의 집행부로 가고 세대교체를 하는 게 좋을 것 같다”고 말했다.

기영노 스포츠평론가는 “기업가들이 협회장을 맡기 때문에 그 밑에서 이권을 챙기기 위해 목숨을 걸고 달려드는 것이다. 각 종목에서 경륜 있고 인품이 훌륭한 사람이 정부에서 주는 예산만 받아서 단체를 이끄는 방법밖에 없다. 올림픽 메달을 위한 엘리트 체육이 아닌 순수한 아마추어로 돌아가야 한다”고 말했다.

이재만 기자 appletree@hani.co.kr

협회 쪽은 한씨가 임원 자질이 없다고 주장한다. 협회의 한 관계자는 “한씨는 불투명한 일처리로 전무 자리에서 물러났다”고 말했다. 올림픽 금메달리스트인 김아무개 실업팀 감독은 지난 5월 관세청에 한씨의 시계 밀수 의혹을 고발하는 진정서를 냈다. 진정서엔 “1991년부터 재직하는 동안 국외 시합 및 전지훈련을 나가면 선수들에게 고가의 시계를 나눠준 뒤 한국에 도착하면 공항에서 회수하는 방법으로 밀수했다”고 적혀 있다. 김 감독은 “관세청 담당관으로부터 공소시효가 지나 조사할 수가 없다는 전화를 받았다”고 말했다. 한씨는 “둘 다 거짓말이다. 전무 자리에서 물러난 것은 임기가 끝났기 때문이다. 명품시계는 선수들이 필요해서 산 것”이라고 반박했다.

국가대표 총감독 출신인 한씨는 1995년 6월부터 1996년 12월까지 전무를 지내며 협회를 이끌었던 펜싱인이다. 그를 비롯한 일부 원로들은 현재의 협회 집행부에 불만이 많다. 한씨는 “비경기인인 이 상임고문이 협회를 접수하고 파벌을 만들어 전횡을 일삼고 있다. 원로들이 경기장에도 못 오게 한다”고 주장했다. 김종 문체부 제2차관은 한씨를 협회의 임원으로 추천하기도 했다. 우상일 문체부 체육국장은 “한씨가 펜싱계를 잘 알고 있기 때문에 김 차관이 펜싱 후원사인 에스케이와 협회에 한씨를 추천한 것으로 알고 있다”고 말했다.

이 상임고문은 <한겨레> 인터뷰에서 “이사진을 교체한 것은 부패한 집행부를 개혁해달라는 젊은 이사들의 요구를 반영한 것으로 일종의 정화작업이었다”고 주장했다. 그는 “한씨를 비롯한 원로들이 펜싱 발전을 가로막고 있다”며 지난 5월 유진룡 문체부 장관에게 진정서를 내기도 했다. 이 상임고문은 “은퇴 의사를 밝혔지만 손길승 회장이 만류했다. 파벌싸움이 심하니 2016년 리우올림픽까지만 현재의 집행부로 가고 세대교체를 하는 게 좋을 것 같다”고 말했다.

기영노 스포츠평론가는 “기업가들이 협회장을 맡기 때문에 그 밑에서 이권을 챙기기 위해 목숨을 걸고 달려드는 것이다. 각 종목에서 경륜 있고 인품이 훌륭한 사람이 정부에서 주는 예산만 받아서 단체를 이끄는 방법밖에 없다. 올림픽 메달을 위한 엘리트 체육이 아닌 순수한 아마추어로 돌아가야 한다”고 말했다.

이재만 기자 appletree@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![“한국이 소중히 여기지 않았다”…린샤오쥔 응원하는 중국 [아오아오 하얼빈] “한국이 소중히 여기지 않았다”…린샤오쥔 응원하는 중국 [아오아오 하얼빈]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0207/20250207503234.webp)