이길우 기자의 런던 클로즈업 ④ 런던올림픽 색깔의 혁명

원색의 물결이다. 특히 보라색과 분홍색, 그리고 파랑색과 노랑색이 시선을 지배한다.

자신도 모르게 흥분된다. 선수들은 익숙하지 않다고 불만이지만 관중들은 즐겁다.

런던올림픽은 기존 경기장 색깔의 개념을 완전히 바꿔 놓았다.

아주 강렬한 원색의 바탕에서 선수들은 자신들의 연기를 펼쳐야 한다.

흰색같은 차분하고 정적인 색깔이 주로 차지했던 경기장은 이제 없다.

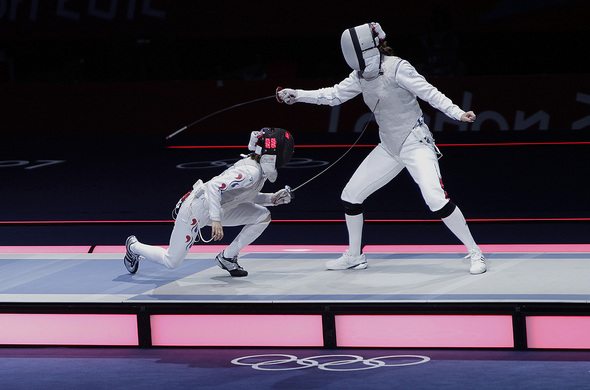

엑셀 런던에 있는 펜싱경기장은 바탕이 파랑색이다. 여기에 붉은색과 노랑색의 조명이 바닥을 가른다. 백색 유니폼의 선수들이 은빛 출렁이는 검을 날렵하게 공격을 성공할 때마다 켜지는 화려한 빛의 표시등이 관중들을 강하게 자극한다. 나이트 클럽의 조명을 떠올릴 정도이다.

체조경기장에서 도약을 위해 달리는 바닥은 아예 핑크빛. 정신집중이 필요한 도마 등의 체조선수들은 불만이다. 차분하게 만드는 파란색에 익숙한 체조선수들은 붉게 변한 바닥에서 ‘붕’ 떠있는 느낌에 당황한다. 한국 체조의 금메달 기대주 양학선 선수도 “바닥이 붉어 시선이 분산돼 뛸 때마다 흔들리는 느낌이었고, 마음마저 불안해졌다”고 말했다. ‘고양이 캐릭터 인형인 헬로 키티에나 어울린다’,‘선수들이 유난히 많은 실수를 하는 것도 분홍색 매트 때문이다’ 등의 비아냥도 들린다.

탁구경기장은 파란색 바닥에 탁구대마저 파랗다. 기존의 녹색 탁구대는 찾을 수 없다.

엑셀 런던에 있는 펜싱경기장은 바탕이 파랑색이다. 여기에 붉은색과 노랑색의 조명이 바닥을 가른다. 백색 유니폼의 선수들이 은빛 출렁이는 검을 날렵하게 공격을 성공할 때마다 켜지는 화려한 빛의 표시등이 관중들을 강하게 자극한다. 나이트 클럽의 조명을 떠올릴 정도이다.

체조경기장에서 도약을 위해 달리는 바닥은 아예 핑크빛. 정신집중이 필요한 도마 등의 체조선수들은 불만이다. 차분하게 만드는 파란색에 익숙한 체조선수들은 붉게 변한 바닥에서 ‘붕’ 떠있는 느낌에 당황한다. 한국 체조의 금메달 기대주 양학선 선수도 “바닥이 붉어 시선이 분산돼 뛸 때마다 흔들리는 느낌이었고, 마음마저 불안해졌다”고 말했다. ‘고양이 캐릭터 인형인 헬로 키티에나 어울린다’,‘선수들이 유난히 많은 실수를 하는 것도 분홍색 매트 때문이다’ 등의 비아냥도 들린다.

탁구경기장은 파란색 바닥에 탁구대마저 파랗다. 기존의 녹색 탁구대는 찾을 수 없다.

유도 경기장도 바닥이 노랑과 분홍색이다. 그래서 선수들이 입은 희고, 파란 도복은 더욱 선명하다.

녹색 잔디가 전통이던 하키도 변화 바람을 피하지 않았다. 파란색깔의 인조잔디가 하키 경기가 펼쳐지는 리버뱅크 아레나를 뒤덮고 있다.

유도 경기장도 바닥이 노랑과 분홍색이다. 그래서 선수들이 입은 희고, 파란 도복은 더욱 선명하다.

녹색 잔디가 전통이던 하키도 변화 바람을 피하지 않았다. 파란색깔의 인조잔디가 하키 경기가 펼쳐지는 리버뱅크 아레나를 뒤덮고 있다.

영국인들이 벌인 ‘올림픽 색깔의 혁명’은 테니스에서 활짝 핀다. 1908년 영국 런던에서 처음 올림픽이 열렸을 당시 올림픽 경기장으로 쓰였던 웸블던의 올잉글랜드클럽은 그로부터 104년이 지난 지금도 테니스 경기장으로 사용되고 있다. 어두운 녹색이었던 경기장 담장이 이번에는 자주색과 핑크색으로 바뀌었다. 영원히 변하지 않을 것 같았던 윔블던의 전통적인 ‘흰 테니스복 착용’규정도 찾기 어렵다. 러시아의 마리아 샤라포바는 단식 1회전에 소매없는 빨간색 상의를 입고 나왔고, 윔블던 대회때 연습하면서 노랑색 옷을 입었다는 이유로 올잉글랜드 클럽 관계자로 부터 제지를 당했던 빅토리아 아자렌카(벨라투스)는 초록색 스카트를 입고 출전했다. 런던올림픽 조직위는 이번 런던올림픽을 계기로 칙칙하고 보수적이라는 영국 국가 이미지를 벅겨 보려고 애쓰고 있다. 그래서 세련됨의 상징이 보라(퍼플)색을 이번 올림픽의 주된 상징색깔로 등장시키고 있다. 그런 색깔의 변신이 아직도 유로화가 아닌 파운드화를 고집하고, 왕실의 권위를 인정하는 지독하게 옛것과 전통에 집착하는 영국인들조차 조금씩 들뜨게 만드는 것 같다.

런던/글·사진 이길우 선임기자 nihao@hani.co.kr

영국인들이 벌인 ‘올림픽 색깔의 혁명’은 테니스에서 활짝 핀다. 1908년 영국 런던에서 처음 올림픽이 열렸을 당시 올림픽 경기장으로 쓰였던 웸블던의 올잉글랜드클럽은 그로부터 104년이 지난 지금도 테니스 경기장으로 사용되고 있다. 어두운 녹색이었던 경기장 담장이 이번에는 자주색과 핑크색으로 바뀌었다. 영원히 변하지 않을 것 같았던 윔블던의 전통적인 ‘흰 테니스복 착용’규정도 찾기 어렵다. 러시아의 마리아 샤라포바는 단식 1회전에 소매없는 빨간색 상의를 입고 나왔고, 윔블던 대회때 연습하면서 노랑색 옷을 입었다는 이유로 올잉글랜드 클럽 관계자로 부터 제지를 당했던 빅토리아 아자렌카(벨라투스)는 초록색 스카트를 입고 출전했다. 런던올림픽 조직위는 이번 런던올림픽을 계기로 칙칙하고 보수적이라는 영국 국가 이미지를 벅겨 보려고 애쓰고 있다. 그래서 세련됨의 상징이 보라(퍼플)색을 이번 올림픽의 주된 상징색깔로 등장시키고 있다. 그런 색깔의 변신이 아직도 유로화가 아닌 파운드화를 고집하고, 왕실의 권위를 인정하는 지독하게 옛것과 전통에 집착하는 영국인들조차 조금씩 들뜨게 만드는 것 같다.

런던/글·사진 이길우 선임기자 nihao@hani.co.kr

이길우 선임기자

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)