프로야구 스트라이크 존이 달라진다. 정확하게는 ‘원칙’으로 회귀 된다. 정지택 야구위(KBO) 총재가 신년사에서 재차 강조할 정도니까 스트라이크 존이 올해 가시적으로 달라지기는 하는 듯하다.

스트라이크 존 문제는 해마다 지적됐다. 미국(MLB), 일본(NPB)에 비해 지나치게 존이 좁다는 얘기가 많았다. 일관성 없는 존도 문제였다. 경기가 끝나면 팬 커뮤니티에는 당일 스트라이크 존 그래프가 올라와 팬들끼리 설왕설래했다. 이 때문에 심판진의 스트라이크 콜이 더욱 위축되는 악순환이 이어졌다.

비좁은 스트라이크 존은 볼넷 폭등 등으로 이어졌고 경기 시간에도 영향을 줬다. 아직 제구가 다듬어지지 않은 신진급 투수들의 성장도 더뎌지는 결과로 이어졌다. 세대교체 시기와 맞물려 이는 국제 대회 경쟁력 약화로 직결됐다. 타자들의 비약적 성장이 눈에 띄었으나 국제 대회를 치러본 결과 이는 우물 안 개구리 수준의 제한적 발전이었다. 도쿄올림픽 4위를 통해 깨닫게 된 국내 리그 현실이다.

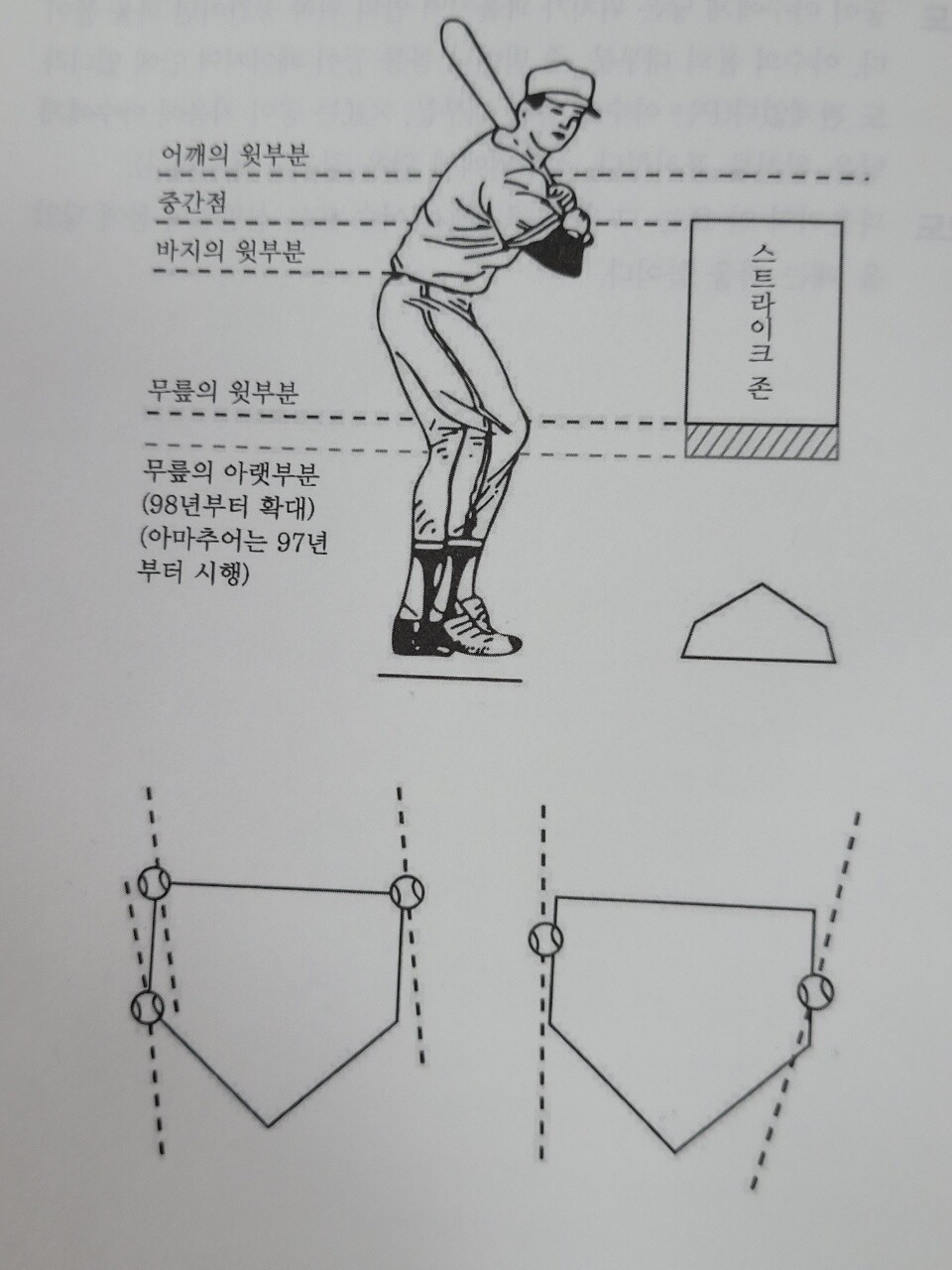

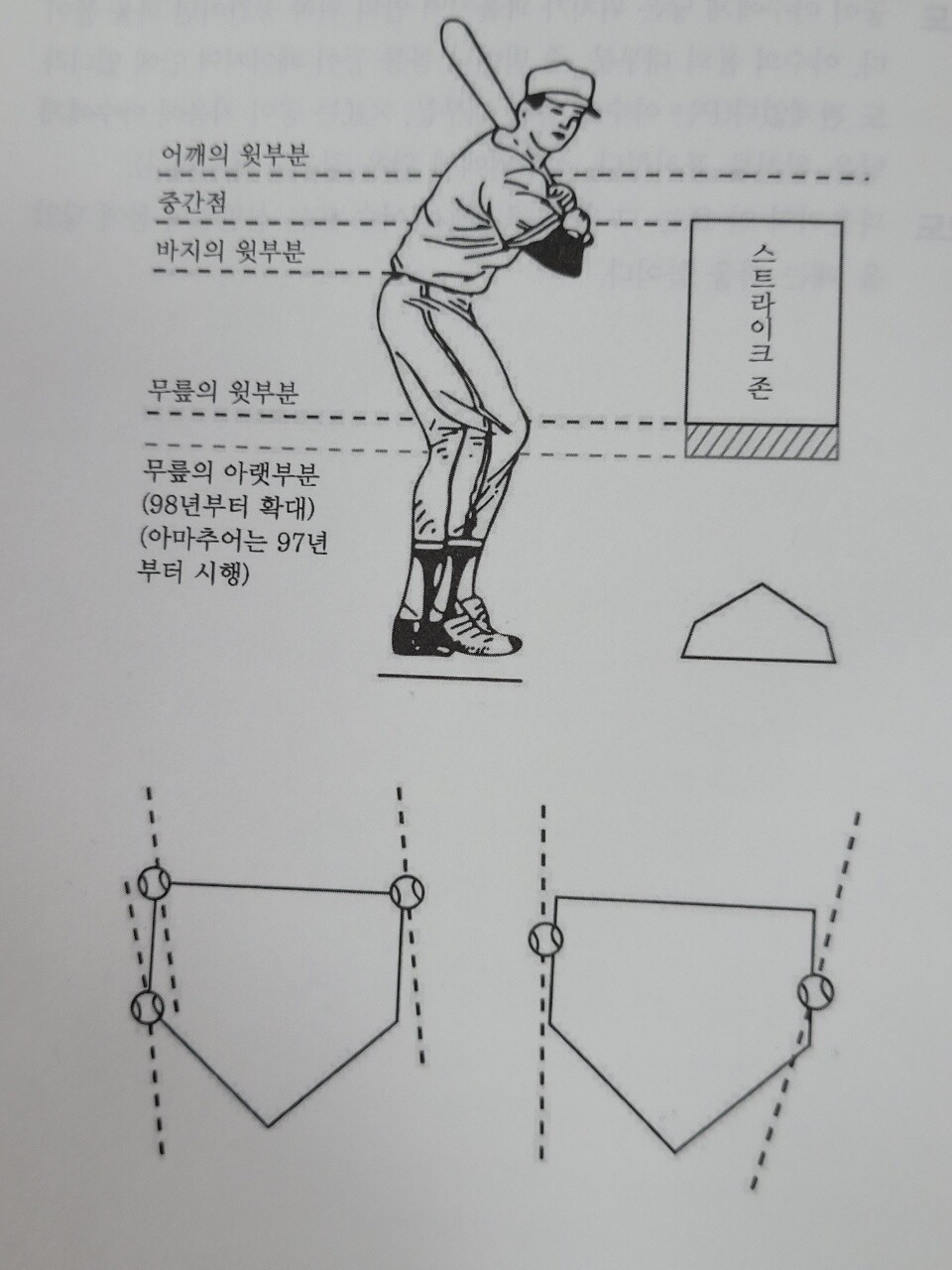

야구위 쪽은 “2016년부터 2020시즌까지 스트라이크 존 판정 변화를 데이터로 분석한 결과 스트라이크 판정 존의 평균 분포가 전반적으로 좁은 형태로 변화됐음을 확인했다”며 “2022시즌부터 공식야구규칙의 스트라이크존을 최대한 활용해 운영할 수 있도록 하겠다”고 말했다. 더불어 “지금껏 스트라이크 존에 걸치는 공에 대해서는 소극적으로 볼 판정이 나왔는데 앞으로 스트라이크 판정이 나올 수 있을 것”이라고도 설명했다. 허운 심판위원장은 “도쿄올림픽을 계기로 국내 스트라이크 존이 상당히 좁다는 것을 알게 됐다. 그동안 허리 쪽 공에 대해 스트라이크 판정이 인색한 점이 있었는데 규정에 최대한 맞춰 가게 될 것”이라고 부연했다.

야구위는 2019시즌에 앞서 극심한 타고투저(2014~2018년)를 완화하기 위해 공인구에 변화를 줬었다. ‘탱탱볼’ 논란이 일 정도로 빗맞아도 홈런이 되는 상황을 방지하기 위해 반발력을 낮췄다. 그 덕에 경기당 평균 홈런 수는 2.44개(2018년)→1.41개(2019년)→1.89개(2020년)→1.61개(2021년)로 완화됐으나, 평균 볼넷 수치는 6.42개(2018년)→6.60개(2019년)→7.38개(2020년)→8.18개(2021년)로 점점 늘어났다. 홈런은 줄어들고 볼넷은 늘어난 재미없는 리그가 됐다. 타자들이 타석에서 애매한 공에 대해서는 참았기 때문이다. 정 총재가 신년사에서 “스트라이크 존 개선을 통해 볼넷 감소, 공격적인 투구와 타격을 유도해 더 박진감 넘치는 경기를 보여드릴 수 있기를 기대하고 있다”라고 밝힌 이유다.

심판부는 11일부터 고척스카이돔에서 훈련에 돌입한다. 달라지는 스트라이크 존 적응을 위한 훈련이 필요하기 때문이다. 허운 심판위원장은 “우려되는 부분이 있기는 하지만 잘 준비해 볼 것”이라고 했다.

실천 계획은 세워졌다. 남은 것은 실천 의지와 지속 가능성이다. ‘용두사미’가 되지 않기를 바라본다.

whizzer4@hani.co.kr