물건을 살 수 없는 가게가 있다면? 상상하기 어렵겠지만, 분명 화장품 회사의 가게인데 화장품을 팔지 않고. 라면을 만드는 식품 업체가 만든 곳인데 라면 한 봉지 사 갈 수 없는 곳이 있다. 로드숍 화장품 브랜드 ‘미샤’를 운영하는 에이블씨엔씨의 ‘웅녀의 신전’, 그리고 진라면과 3분 카레로 유명한 식품 브랜드 오뚜기의 ‘롤리폴리 꼬또’가 그곳이다.

미샤는 기존 로드숍으로 활용하던 공간을 카페로 만들어 커피와 차를 팔고, 오뚜기는 자사 제품을 활용해 감칠맛 나는 요리를 만들어내는 레스토랑을 시작했다. 디지털 공간으로 브랜드 마케팅의 중심이 옮겨가는 흐름 가운데 공간이 가진 힘을 다시 주목하고, 브랜드에 대한 관심과 경험을 색다른 방식으로 풀어가는 두 곳을 가보았다.

논현동 잿빛 빌딩 사이를 걸어가다 보면 붉은 벽돌 수만개로 쌓아 올린 건물을 발견할 수 있다. 오뚜기의 공간, 롤리폴리 꼬또는 그렇게 동화 속 한 장면처럼 나타난다. 롤리폴리 꼬또는 오뚝이(Rolypoly)와 요리 또는 식당이란 뜻을 갖는 꼬또(Cotto)를 합친 단어다. 공간에 들어서면 활기찬 주문 소리와 함께 오픈 치킨에서 음식을 만드는 셰프들의 움직임이 먼저 보인다. 여기에, 배 안에서 ‘꼬르륵’ 소리를 나게 만드는 익숙한 향이 코끝을 자극한다. 그리고 나서, 먹음직스러운 노란 빛과 구운 벽돌색의 내부가 펼쳐진다.

대체 이 레스토랑은 뭘까. 호기심 가득한 눈으로 살피는데 오뚜기를 연상시키는 힌트들이 곳곳에 퍼져있다. 화장실 디스플레이도 오뚝이 모양으로 동글동글하게 만들었고, 천장과 건물의 면과 면을 채우는 샛노란 색, 가든에 놓인 디자인 체어와 오브제들도 오뚝이, 아니 오뚜기를 떠올리게 한다.

이처럼 롤리폴리 꼬또는 오뚜기의 제품뿐만이 아니라 브랜드 자체를 활용해 만들어진 공간이다. 진라면, 3분카레, 토마토 케첩과 핫소스 등 오뚜기의 대표적인 제품들을 살 순 없지만 이들을 재료로 활용해 다양한 레시피로 만든 요리를 맛볼 수 있다. 우삼겹 파채 라면이나 카레 쇠고기 등 친숙한 제품으로 만들어 낸 근사하고 훌륭한 맛의 요리를 가성비 좋은 가격으로 내놓고 있다.

브랜드를 구현하는 전략적인 공간, 롤리폴리 꼬또의 모든 요소 중에서 브랜딩을 가장 잘했다고 칭찬하고 싶은 것은 다름 아닌 가격이다. (착한 가격이라서? 아, 물론 그것도 맞다) 모든 메뉴가 800원으로 끝난다. 5800원, 7800원, 1만800원…. 오뚝이를 연상시키는 8 모양이 재미있어서 일부러 가격을 이렇게 매겼다고 한다. 공간 속 반복되는 오뚝이 외에도 머릿속 반복되는 오뚜기를 기억하도록 하는 귀엽고 재미난 전략이 아닐 수 없다. 오뚜기라는 회사의 명칭은 공간 어디에도 발견할 수 없으나, 이곳을 다녀온 사람의 머릿속은 온통 ‘오뚜기’로 채워질지도 모른다.

서울 종로 인사동 한복판 거리를 걷다가 느닷없이 간판도 설명도 하나 없는 바위벽을 마주쳤다면? 매장 입구도 마치 동굴처럼 좁고 작아 허리를 굽히고 들어갔는데, 안은 더더욱 동굴 같다면? 찬 공기가 살갗을 건들고 어둑한 불빛에 물방울 떨어지는 소리까지. 은근한 쑥 냄새가 감도는 이곳에 들어왔다면 당신은 웅녀의 신전에 잘 도착한 것이다.

인사동에 있는 웅녀의 신전은 웅녀가 동굴에서 쑥과 마늘을 먹고 여자가 됐다는 ‘단군신화’에서 착안한 콘셉트를 적용해 만든 카페다. 화장품 브랜드 미샤가 대표 제품인 ‘개똥쑥’ 라인에 대한 소비자의 관심을 환기하기 위한 마케팅 전략의 목적으로 만든 공간인데, 화장품이 아닌 쑥을 원료로 한 음료를 판매하는 게 특징이다.

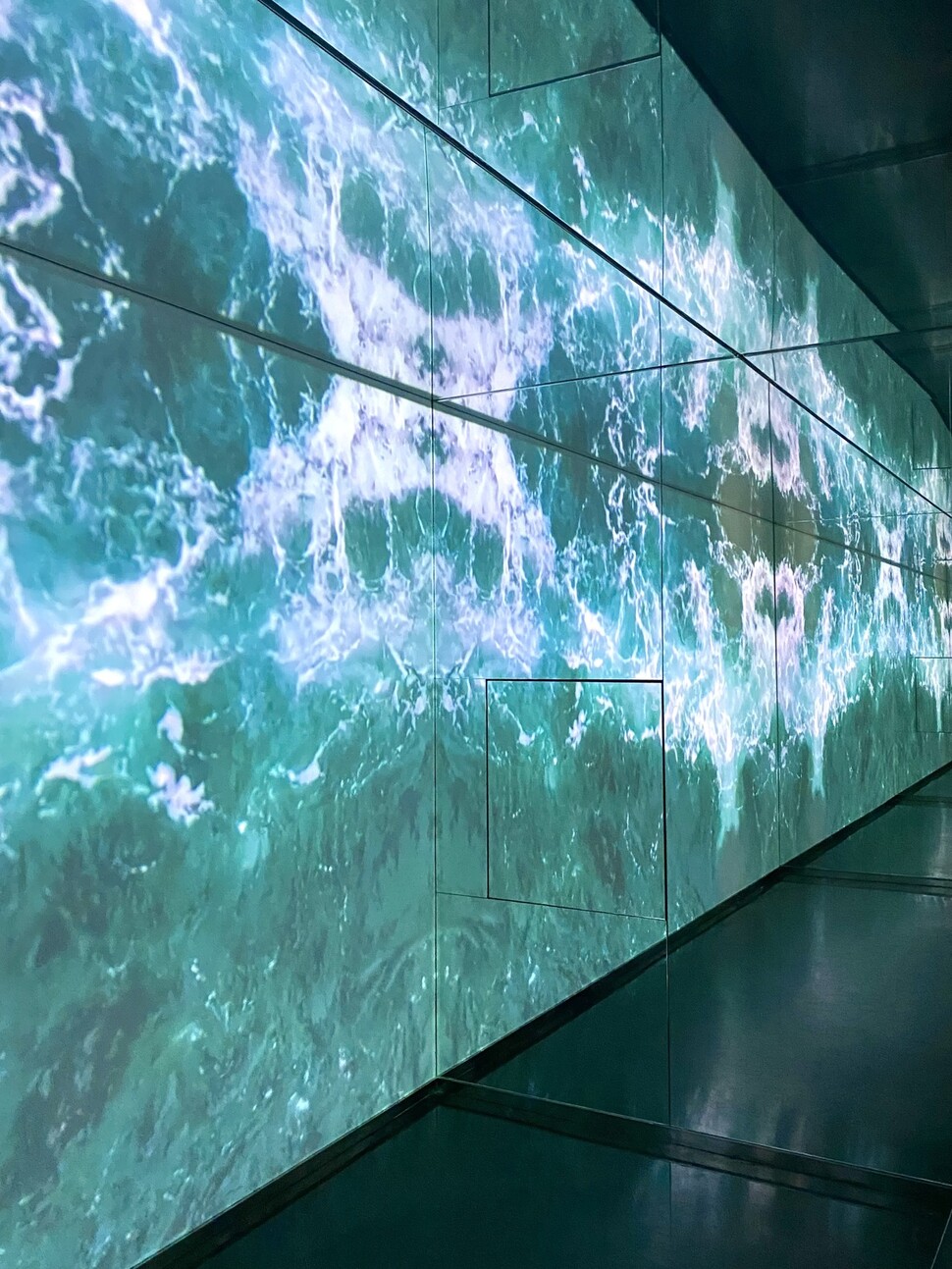

웅녀의 가배, 쑥 크림 라떼, 쑥 차 등 콘셉트에 충실한 음료들을 맛보며 단군신화를 모티브로 한 미디어 아트를 관람하거나, 천장 위 가득 묶여 있는 쑥 샹들리에를 보며 동굴 분위기를 만끽할 수 있다. 화장품을 홍보하기 위해 마련된 공간이지만, 화장품은 눈씻고 찾아봐도 보이지 않는다. 대체 왜 이랬을까 궁금증은 더 커져간다. 한참을 상상하다가 따끈한 쑥차를 한 입 마시니, 마음이 노곤해지면서 ‘아, 개똥쑥의 효능이 이런 것이겠구나’고 생각하게 됐다. 그렇게 화장품 하나 없는 공간에 앉아 나는 스마트폰을 켜고 온라인으로 개똥쑥 에센스를 사고야 말았다. 공간이 만드는 체험이 제품을 주문하게 만든 것이다.

웅녀의 신전 안에 있는 미디어 아트 월. 임지선 제공

브랜드가 우리에게 가장 첫 번째로 원하는 것, ‘능동적인 호기심’은 공간이 가진 힘에서 나온다. 공간은 브랜딩에 있어 소비자에게 가장 강력하고 원초적인 경험을 선사한다. 빈틈없이 채운 경험의 요소들은 브랜드의 메시지를 전달하고 구현하는 데 효과적이다. 실제로 보고, 듣고, 만지고, 맛보고, 또 맡아볼 수 있는 ‘공간’은 소비자들이 브랜드를 경험하는 가장 짙고 농밀한 수단이다. 직접 몸이 가지 않아도 되는 온라인 공간과 달리, 소비자를 능동적이고 주체적으로 움직이게 하는 것은 결국 공간만이 할 수 있는 힘이자 매력인 것이다.

‘롤리포리 꼬또’와 ‘웅녀의 신전’, 두 공간은 안테나 숍(주요고객층의 동향이나 트렌드 변화 등을 감지하는 것을 목적으로 하는 가게)의 역할을 하고 있기도 하지만, 그 이상을 전달한다. 콘셉트 스토어 또는 플래그 숍이라는 말로도 표현할 수 있겠지만, 쇼핑할 수 없는 공간에 숍을 붙이는 것이 아무래도 어색하다. 하나라도 더 팔기 위해 존재했던 브랜드 공간은 이제는 되레 팔지 않음으로 브랜드를 나타내는 곳으로 바뀌고 있다. 새로운 브랜드 전략이 공간을 변화시킨 셈이다.

단일하고 일방적인 방식의 전달에서 공감하고 교류하는 방식의 소통으로, 오프라인 매장이 전부였던 과거를 지나 ‘온라인의 공간’으로 상업행위와 브랜드의 무대를 옮기는 브랜드들이 늘고 있다. 이러한 상황에서 쓰임새가 모호해진 기존의 공간들에 대해 각 회사들은 어떻게 접근해야 할까? 실제 경험하고 싶은 소비자의 본능을 잘 읽어내고, 그 위에 궁극적으로 전달하고 싶은 본질을 올려 계란 물 고루 입히듯 잘 입혀야 하지 않을까? 공간을 설계할 때 건축학적 지식은 물론, 인문학, 심리학까지 총동원해야 할지도 모른다.

이 두 곳처럼 잘 설계된 공간에서 ‘사지 않아도 괜찮다’는 브랜드의 한마디를 들은 소비자는 어떤 반응을 보일까. 이거 참, 낯설지만 설레지 아니한가. 임지선 브랜드디렉터

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![스티브 잡스가 지금 창업했다면 여기서 했을 거야 [ESC] 스티브 잡스가 지금 창업했다면 여기서 했을 거야 [ESC]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0924/53_16640003412477_20220924500346.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)