1980년대 유행이랍시고 내가 입은 옷

끔찍하고 당혹스러워…“인간의 패션 아니다”

끔찍하고 당혹스러워…“인간의 패션 아니다”

음식도 마찬가지, 트렌드는 피하는 게 상책

무지개색 음식, 아보카도 토스트, 짠 요구르트 등

특히 유사 ‘건강식’ 트렌드가 문제

해독주스, 글루텐 프리 등 원리 잘 살펴봐야

난 로널드 레이건이 미국 대통령이 되었을 때, 그러니까 지금으로부터 까마득한 옛날인 1980년대 초반부터, 유행을 따르며 살고자 했던 희망을 포기해버렸다. 물론 레이건 때문은 아니다. 나를 그렇게 만든 게 뭘까 생각해보면 사진 때문이었던 것 같다. 사진은 순간을 포착해서 영원히 시간 속에 동결시키고 아무런 설명도, 맥락도 제공하지 않은 채로 박제해버린다. 사진 한장은 당신에게 왜 어떤 이가 스톤 워시 가공 처리한 데님을 입을 생각을 했는지, 왜 자기 발보다 큰 사이즈의 운동화를 신었는지 혹은 차려입을 당시에 거대한 어깨 뽕이 그렇게 멋져 보였는지, 멋진 코디라고 생각했는지 결코 설명해주지 않을 것이다.

간혹 영화나 드라마를 보면 카메라가 사진 한장을 보여주다가, 점점 클로즈업하다가, 사진 속 인물이 갑자기 움직이기 시작하면서 말소리도 들리고 영상으로 바뀌는 장면을 자주 만나게 된다. 사진은 그런 것이다. 그 안에 얼마나 많은 이야기가 숨겨져 있는지 사진은 말해주지 않는다. 내게 사진이 말해준다고 생각되는 것은 이것 하나다. 패션을 맹목적으로 좇는 자는 구제할 방법이 없는 멍청이가 된다는 사실!

대체 지금 무슨 말을 하려고 하는 거냐고? 조금 전에 1984년에 찍은 내 사진을 봐서 그렇다. 1980년대에 영국에서 활동했던 ‘헤어컷100’ 그룹의 멤버처럼 차려입은 내 모습을 보고 있노라니 과연 인간의 패션 감각인가 싶은 생각에 당혹스러웠다.

음식도 마찬가지다. 음식 트렌드는 피하는 것이 상책이다. 이제 와서 돌이켜보면 왜 그렇게 열심히 먹었는지 알 수도 없는 음식들을 참 많이도 먹었다. 1980년대에 광풍이 일었던 미트볼이나 닭 가슴살에 발사믹 식초를 졸여 만든 소스 같은 것을 끼얹어 먹는 것 말이다. 위산 역류될 때랑 비슷한 맛을 내는데다가 생긴 것도 석유 증류하고 남은 찌꺼기 같은 걸 독자 여러분이라면 왜, 아니 어떻게 하면 먹고 싶은 기분이 들 것 같은가? 또 있다. 혹시 1990년대에 셰프들이 왜 그렇게 접시 한가운데에 누가 더 높게 쌓나 경쟁을 했는지, 접시 한가운데에 탑 쌓는 강박증은 대체 어디서 비롯된 것인지 설명해줄 수 있는 사람? 밥 먹으러 갈 때마다 음식에 눈이 찔릴 뻔한 위험을 감수해야 했던 수많은 순간들이라니.

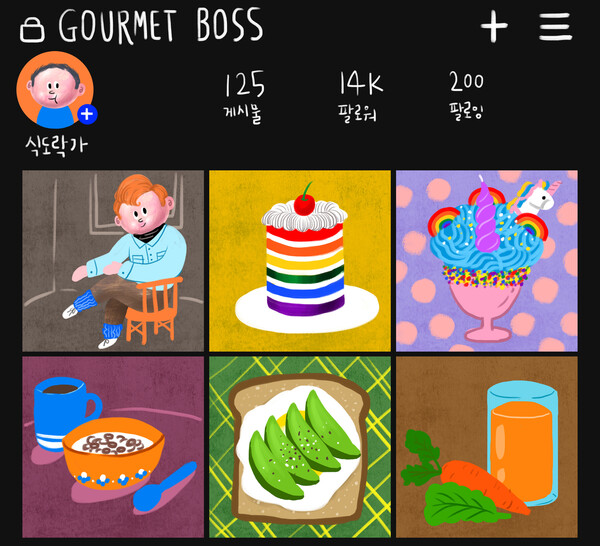

이랬던 시간들을 생각하다가 갑자기 궁금해졌다. 지금 유행하는 음식 중에 나중에 부끄러워질, 혹은 경멸의 눈초리로 쳐다보게 될 것이 뭐가 있을까? 최근 인스타그램을 도배하고 있다시피 한 무지개색의 무언가이거나 유니콘 관련 음식들이 아닐까. 이런 요리들은 흉측한 데다 맛의 관점에서 봤을 때 전혀 뜬금없는 재료를 단지 색을 맞추기 위해 쓴 경우가 많다.(색 맞춘답시고 쓴 것 중에는 아마도 발암 물질까지 들어 있을지도 모른다.) 그러니 길게 가지는 못할 것이다. 그 전에는 런던에 메뉴라고는 아침 식사용 시리얼만 있는 카페가 문을 열었다. 듣기만 해도 바보 같지 않은가? 이건 삼대째 문어 다코야키 하나만으로 승부하는 장인정신 가득한 일본의 식당과는 전혀 다른 문제인 것이다.

또한 내가 볼 때 이제 아보카도 토스트가 퇴출될 시간이 온 것 같다. 아보카도가 환경 파괴의 주범이라는 것은 굳이 여기서 얘기하지 않겠다. 사실 맛도 너무 별로고 말이다. 짭짤한 요구르트가 뜨고 있다는 글을 조금 전에 읽은 것 같은데, 이 아이템에 내가 해줄 수 있는 정상적인 반응은 이것이다. 절대 사양! 그리고 최근 몇 년 사이에 뉴욕에서 도쿄까지 랍스터 롤과 각종 화려한 팝콘을 사기 위해 가게 앞에 긴 줄이 생기는 것을 알고 있다. 내가 직접 경험해보고 이 글을 쓰는 바인데 둘 다 길거리에 서서 기다릴 가치가 있는 음식은 아니다. 게다가 난 수없이 많은 트렌드가 영광의 빛을 발하다가 순식간에 시들어버리는 것을, 내가 서울에서 머물던 그 짧은 기간에도 봤다. (다섯 박스 입고되면 40분만에 다 팔려버리고 사람들이 언제 들어오느냐고 하도 물어봐서 편의점 사장님을 열 받게 한 ‘허니버터칩 대란’을 기억하는가? 혹은 추로스가 갑자기 세상에서 제일 멋진 음식이었을 때라든가.)

하지만 내 생각에 우리가 가장 크게 후회할 트렌드는 유사 ‘건강식’ 트렌드일 것 같다. 몸속의 독소를 빼내서 살을 빼준다는 해독주스부터 시작해서 각종 주스 다이어트 같은 것이나 ‘저지방’과 ‘저칼로리’ 혹은 ‘글루텐 프리’와 ‘탄수화물 프리’ 등등 말이다.(난 ‘글루텐 프리’라고 광고하는 것 중에 애초에 글루텐이 들어갈 수가 없는 식품들도 많이 봤다. 감자칩이 글루텐 프리인 것은 당연하지 않은가! 이건 소고기가 돼지고기가 아닌 것과 같은 것이다.) 이보다 더 안 좋은 것은 ‘디톡스’ 다이어트와 ‘청소 음식’이라는 광풍이다.

대부분의 ‘저지방’ 음식들은 자연 그대로 ‘고지방’인 음식들에 견줘 당신의 건강에 훨씬 해롭다. ‘저지방’ 스티커가 붙어 있는 음식보다는 유기농 고기, 버터, 올리브오일을 먹는 편이 훨씬 좋을 것이다. 건강에만 좋은 게 아니라 맛도 좋다. 다이어트 음식에는 첨가물과 소금이 정말 많이 들어가는데 그건 지방 손실분만큼의 다른 맛을 보충해야 하기 때문이다. 또 먹는 모든 것을 주스로 만들어버리는 것은 식재료 안에 들어 있는 식이섬유를 파괴해버리는 것이다. 불용성 식이섬유는 분해가 되지 않는 것을 말하는데, 이것들은 소화기관에서 우리 신체에 불필요한 노폐물을 휘감고 함께 몸 밖으로 배출된다. 반면 수용성 식이섬유는 혈액 안에 잘 녹는데, 이것들은 피를 끈끈하게 만드는 불필요한 지방 즉, 콜레스테롤을 흡착하여 몸 밖으로 배출하는 데 있어 필수적인 놈들이다. 그러니 답은 간단하다. 세상에 디톡스 주스 다이어트 따위는 없다. 모두 눈 가리고 아웅이고 생리학적으로 불가능한 것이란 말이다. 깨끗하게 먹는다고? 마르게 먹는다고? 그럴 수는 없는 거다. 먹는데 어떻게 말라?

난 확신할 수 있다. 몇 년이 흐른 뒤 우리는 분명 레인보우 음식들과 아보카도 토스트와 각종 디톡스 트렌드를 미친 짓이라고 회상할 날이 올 것임을. 내가 파스텔 톤의 노란 재킷을, 그것도 소매를 접어 올리고 입었던 1984년을 후회하듯이 말이다.

글 마이클 부스(푸드 저널리스트), 일러스트 이민혜

난 로널드 레이건이 미국 대통령이 되었을 때, 그러니까 지금으로부터 까마득한 옛날인 1980년대 초반부터, 유행을 따르며 살고자 했던 희망을 포기해버렸다. 물론 레이건 때문은 아니다. 나를 그렇게 만든 게 뭘까 생각해보면 사진 때문이었던 것 같다. 사진은 순간을 포착해서 영원히 시간 속에 동결시키고 아무런 설명도, 맥락도 제공하지 않은 채로 박제해버린다. 사진 한장은 당신에게 왜 어떤 이가 스톤 워시 가공 처리한 데님을 입을 생각을 했는지, 왜 자기 발보다 큰 사이즈의 운동화를 신었는지 혹은 차려입을 당시에 거대한 어깨 뽕이 그렇게 멋져 보였는지, 멋진 코디라고 생각했는지 결코 설명해주지 않을 것이다.

간혹 영화나 드라마를 보면 카메라가 사진 한장을 보여주다가, 점점 클로즈업하다가, 사진 속 인물이 갑자기 움직이기 시작하면서 말소리도 들리고 영상으로 바뀌는 장면을 자주 만나게 된다. 사진은 그런 것이다. 그 안에 얼마나 많은 이야기가 숨겨져 있는지 사진은 말해주지 않는다. 내게 사진이 말해준다고 생각되는 것은 이것 하나다. 패션을 맹목적으로 좇는 자는 구제할 방법이 없는 멍청이가 된다는 사실!

대체 지금 무슨 말을 하려고 하는 거냐고? 조금 전에 1984년에 찍은 내 사진을 봐서 그렇다. 1980년대에 영국에서 활동했던 ‘헤어컷100’ 그룹의 멤버처럼 차려입은 내 모습을 보고 있노라니 과연 인간의 패션 감각인가 싶은 생각에 당혹스러웠다.

음식도 마찬가지다. 음식 트렌드는 피하는 것이 상책이다. 이제 와서 돌이켜보면 왜 그렇게 열심히 먹었는지 알 수도 없는 음식들을 참 많이도 먹었다. 1980년대에 광풍이 일었던 미트볼이나 닭 가슴살에 발사믹 식초를 졸여 만든 소스 같은 것을 끼얹어 먹는 것 말이다. 위산 역류될 때랑 비슷한 맛을 내는데다가 생긴 것도 석유 증류하고 남은 찌꺼기 같은 걸 독자 여러분이라면 왜, 아니 어떻게 하면 먹고 싶은 기분이 들 것 같은가? 또 있다. 혹시 1990년대에 셰프들이 왜 그렇게 접시 한가운데에 누가 더 높게 쌓나 경쟁을 했는지, 접시 한가운데에 탑 쌓는 강박증은 대체 어디서 비롯된 것인지 설명해줄 수 있는 사람? 밥 먹으러 갈 때마다 음식에 눈이 찔릴 뻔한 위험을 감수해야 했던 수많은 순간들이라니.

이랬던 시간들을 생각하다가 갑자기 궁금해졌다. 지금 유행하는 음식 중에 나중에 부끄러워질, 혹은 경멸의 눈초리로 쳐다보게 될 것이 뭐가 있을까? 최근 인스타그램을 도배하고 있다시피 한 무지개색의 무언가이거나 유니콘 관련 음식들이 아닐까. 이런 요리들은 흉측한 데다 맛의 관점에서 봤을 때 전혀 뜬금없는 재료를 단지 색을 맞추기 위해 쓴 경우가 많다.(색 맞춘답시고 쓴 것 중에는 아마도 발암 물질까지 들어 있을지도 모른다.) 그러니 길게 가지는 못할 것이다. 그 전에는 런던에 메뉴라고는 아침 식사용 시리얼만 있는 카페가 문을 열었다. 듣기만 해도 바보 같지 않은가? 이건 삼대째 문어 다코야키 하나만으로 승부하는 장인정신 가득한 일본의 식당과는 전혀 다른 문제인 것이다.

또한 내가 볼 때 이제 아보카도 토스트가 퇴출될 시간이 온 것 같다. 아보카도가 환경 파괴의 주범이라는 것은 굳이 여기서 얘기하지 않겠다. 사실 맛도 너무 별로고 말이다. 짭짤한 요구르트가 뜨고 있다는 글을 조금 전에 읽은 것 같은데, 이 아이템에 내가 해줄 수 있는 정상적인 반응은 이것이다. 절대 사양! 그리고 최근 몇 년 사이에 뉴욕에서 도쿄까지 랍스터 롤과 각종 화려한 팝콘을 사기 위해 가게 앞에 긴 줄이 생기는 것을 알고 있다. 내가 직접 경험해보고 이 글을 쓰는 바인데 둘 다 길거리에 서서 기다릴 가치가 있는 음식은 아니다. 게다가 난 수없이 많은 트렌드가 영광의 빛을 발하다가 순식간에 시들어버리는 것을, 내가 서울에서 머물던 그 짧은 기간에도 봤다. (다섯 박스 입고되면 40분만에 다 팔려버리고 사람들이 언제 들어오느냐고 하도 물어봐서 편의점 사장님을 열 받게 한 ‘허니버터칩 대란’을 기억하는가? 혹은 추로스가 갑자기 세상에서 제일 멋진 음식이었을 때라든가.)

하지만 내 생각에 우리가 가장 크게 후회할 트렌드는 유사 ‘건강식’ 트렌드일 것 같다. 몸속의 독소를 빼내서 살을 빼준다는 해독주스부터 시작해서 각종 주스 다이어트 같은 것이나 ‘저지방’과 ‘저칼로리’ 혹은 ‘글루텐 프리’와 ‘탄수화물 프리’ 등등 말이다.(난 ‘글루텐 프리’라고 광고하는 것 중에 애초에 글루텐이 들어갈 수가 없는 식품들도 많이 봤다. 감자칩이 글루텐 프리인 것은 당연하지 않은가! 이건 소고기가 돼지고기가 아닌 것과 같은 것이다.) 이보다 더 안 좋은 것은 ‘디톡스’ 다이어트와 ‘청소 음식’이라는 광풍이다.

대부분의 ‘저지방’ 음식들은 자연 그대로 ‘고지방’인 음식들에 견줘 당신의 건강에 훨씬 해롭다. ‘저지방’ 스티커가 붙어 있는 음식보다는 유기농 고기, 버터, 올리브오일을 먹는 편이 훨씬 좋을 것이다. 건강에만 좋은 게 아니라 맛도 좋다. 다이어트 음식에는 첨가물과 소금이 정말 많이 들어가는데 그건 지방 손실분만큼의 다른 맛을 보충해야 하기 때문이다. 또 먹는 모든 것을 주스로 만들어버리는 것은 식재료 안에 들어 있는 식이섬유를 파괴해버리는 것이다. 불용성 식이섬유는 분해가 되지 않는 것을 말하는데, 이것들은 소화기관에서 우리 신체에 불필요한 노폐물을 휘감고 함께 몸 밖으로 배출된다. 반면 수용성 식이섬유는 혈액 안에 잘 녹는데, 이것들은 피를 끈끈하게 만드는 불필요한 지방 즉, 콜레스테롤을 흡착하여 몸 밖으로 배출하는 데 있어 필수적인 놈들이다. 그러니 답은 간단하다. 세상에 디톡스 주스 다이어트 따위는 없다. 모두 눈 가리고 아웅이고 생리학적으로 불가능한 것이란 말이다. 깨끗하게 먹는다고? 마르게 먹는다고? 그럴 수는 없는 거다. 먹는데 어떻게 말라?

난 확신할 수 있다. 몇 년이 흐른 뒤 우리는 분명 레인보우 음식들과 아보카도 토스트와 각종 디톡스 트렌드를 미친 짓이라고 회상할 날이 올 것임을. 내가 파스텔 톤의 노란 재킷을, 그것도 소매를 접어 올리고 입었던 1984년을 후회하듯이 말이다.

글 마이클 부스(푸드 저널리스트), 일러스트 이민혜

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[ESC] 재료 품질 따지기 전에, 계절을 음미해보자 [ESC] 재료 품질 따지기 전에, 계절을 음미해보자](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0507/53_16203519122456_20210505502735.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)