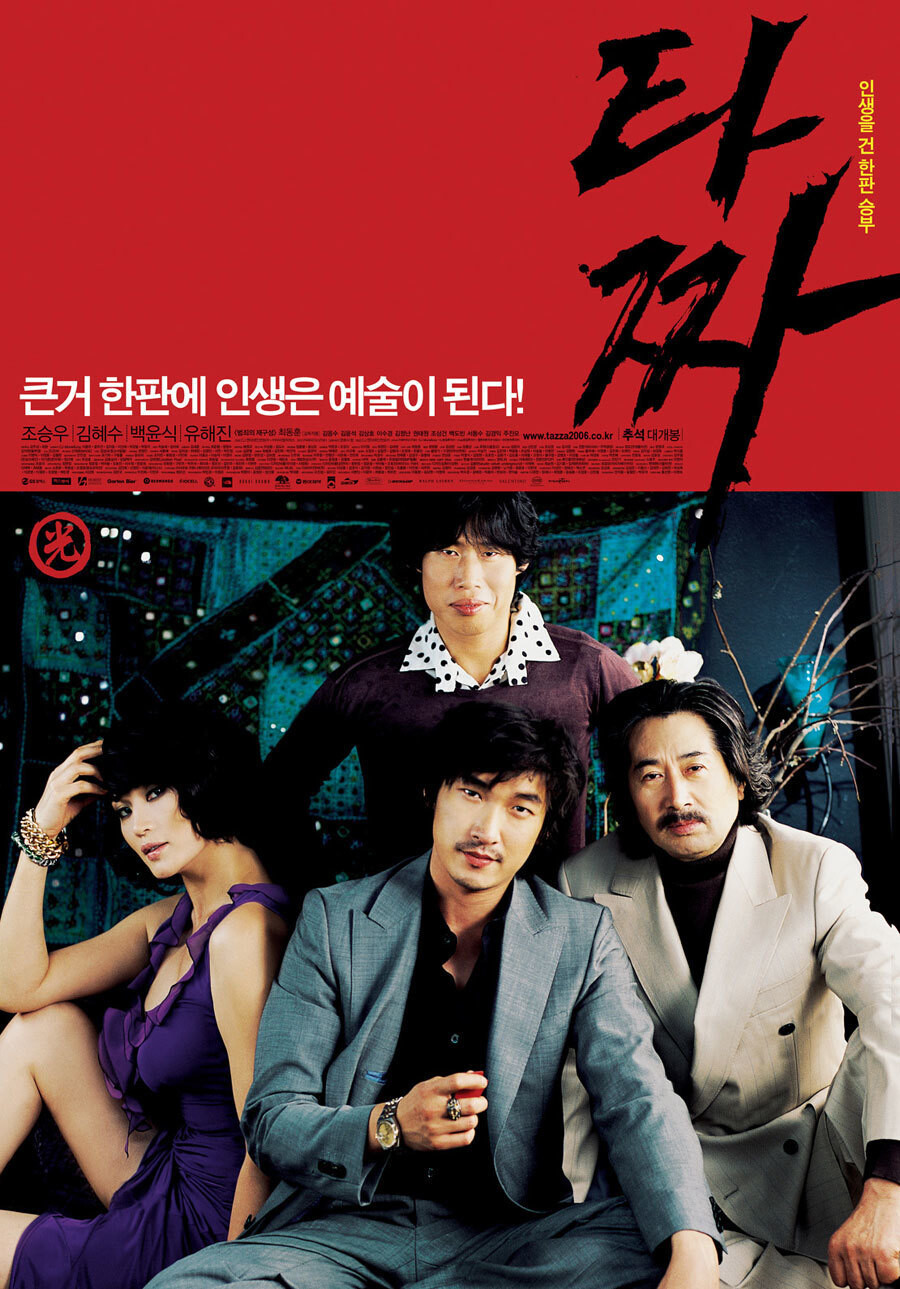

영화 <타짜> 포스터. 사진 ‘영화사 참’ 제공

캘리그래피는 ‘어디에나’ 있다. 우리가 미처 인식하지 못하고 있을 뿐이다. 영화나 드라마 등 영상 콘텐츠의 포스터부터 책 표지와 광고지 등의 인쇄물, 소주나 라면 같은 소비재뿐만 아니라 하다못해 동네의 작은 가게 간판에도 요즘은 캘리그래피를 활용하는 사례가 많다. 각종 산업과 결합한 캘리그래피는 이제 하나의 대세가 됐다.

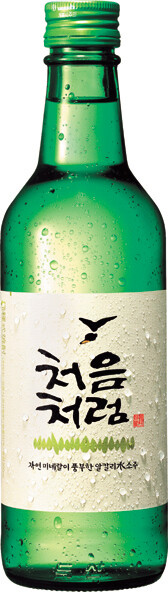

산업과 만난 캘리그래피의 세계에는 일화도 많다. 고 신영복 성공회대 교수의 글씨를 활용해 소주 ‘처음처럼’을 출시한 2006년 당시 두산주류는 신 선생에게 여러 차례 디자인료를 지불하려고 했다고 한다. 하지만 선생은 “서민들이 많이 찾는 소주에 내 글씨가 담긴다면 그것으로 됐다”며 사례비를 거절해 결국 두산주류 쪽이 성공회대에 기부금 1억원을 전달했다는 이야기는 유명하다.

영화 <죽거나 혹은 나쁘거나> 포스터. 사진 ‘외유내강’ 제공

2000년대 이후 한국 영화에서는 ‘거의 모든’ 개봉작들이 캘리그래피를 활용한 포스터를 제작했다. 2006년 개봉한 영화 <타짜> 타이틀을 작업한 이상현 작가는 거친 칡뿌리로 만든 붓으로 글씨를 썼다. 도박판의 세계를 관통하는 거친 정서를 고스란히 글자에 담았다. 붓에 힘을 한 방향으로 그려낸 획들은 타짜들이 패를 내리치는 느낌을 담아내기 위한 의도였다고 한다.

2000년에 개봉한 류승완 감독의 영화 <죽거나 혹은 나쁘거나>의 캘리그래피는 김혜진 작가의 작품인데, 나무젓가락으로 흘려 쓴 글자들 사이에 먹 자국을 마치 핏물처럼 흩뿌렸다. 피를 토하고 있는 주인공 상환(류승범)의 사진과 함께 영화 전반을 관통하는 뒷골목 세계의 잔혹함과 폭력성을 효과적으로 담아냈다는 평가와 함께 한국 영화계에서 캘리그래피 열풍을 본격적으로 불러일으켰다.

고 신영복 성공회대 교수의 캘리그래피 '처음처럼'. <한겨레> 자료 사진

한국캘리그라피디자인협회 박선영(47) 이사는 “상징성과 주목성이 두드러지는 캘리그래피는 그 자체가 하나의 디자인”이라고 설명한다. 그는 자신의 2005년 논문(건국대)에서 ‘캘리그래피는 각종 포스터에서 감성적인 내용을 함축적으로 나타낼 수 있게 하기 위한 이미지 전달을 목적으로 하는 곳에 주로 사용되고 있다’고 썼다.

다만 캘리그래피 작가들의 처우 문제는 여전한 숙제다. 수요는 비슷한데도 작가들의 숫자는 기하급수적으로 늘어났다. 박 이사는 “아무리 유명한 작가여도 영화 타이틀 제작에 따른 디자인료는 고작 수백만원대에 머물고 있다. 창의적이고 독창적 디자인 작품으로서 캘리그래피의 가치를 재고할 필요가 있다”고 말했다. 다양한 영역에서 활동하는 캘리그래피 작가에 도전하고 싶다면 한국캘리그라피디자인협회와 같은 전문 기관의 문을 두드리는 것도 방법이다. 협회에선 자체적인 교육 프로그램과 함께 1급·2급·지도사 자격 등의 검정 시험도 시행하고 있다.

서울 광화문 교보빌딩에 걸린 신동욱 작가의 작품. 사진 신동욱 제공

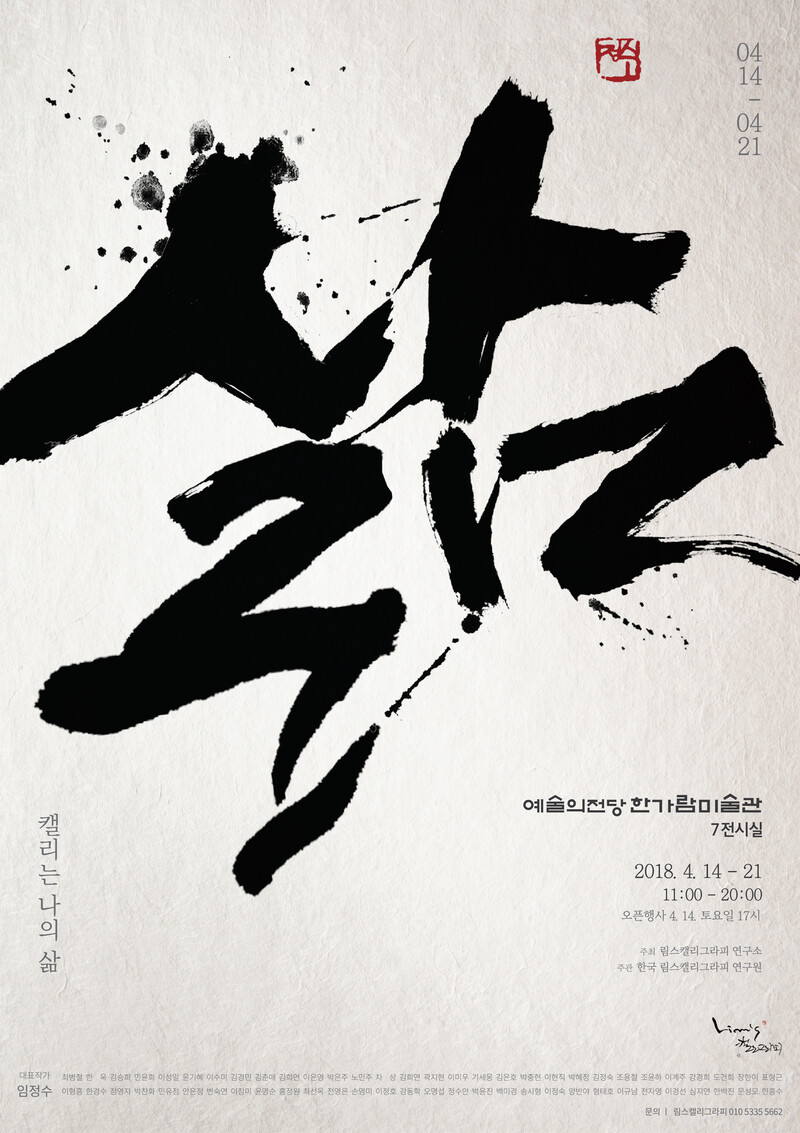

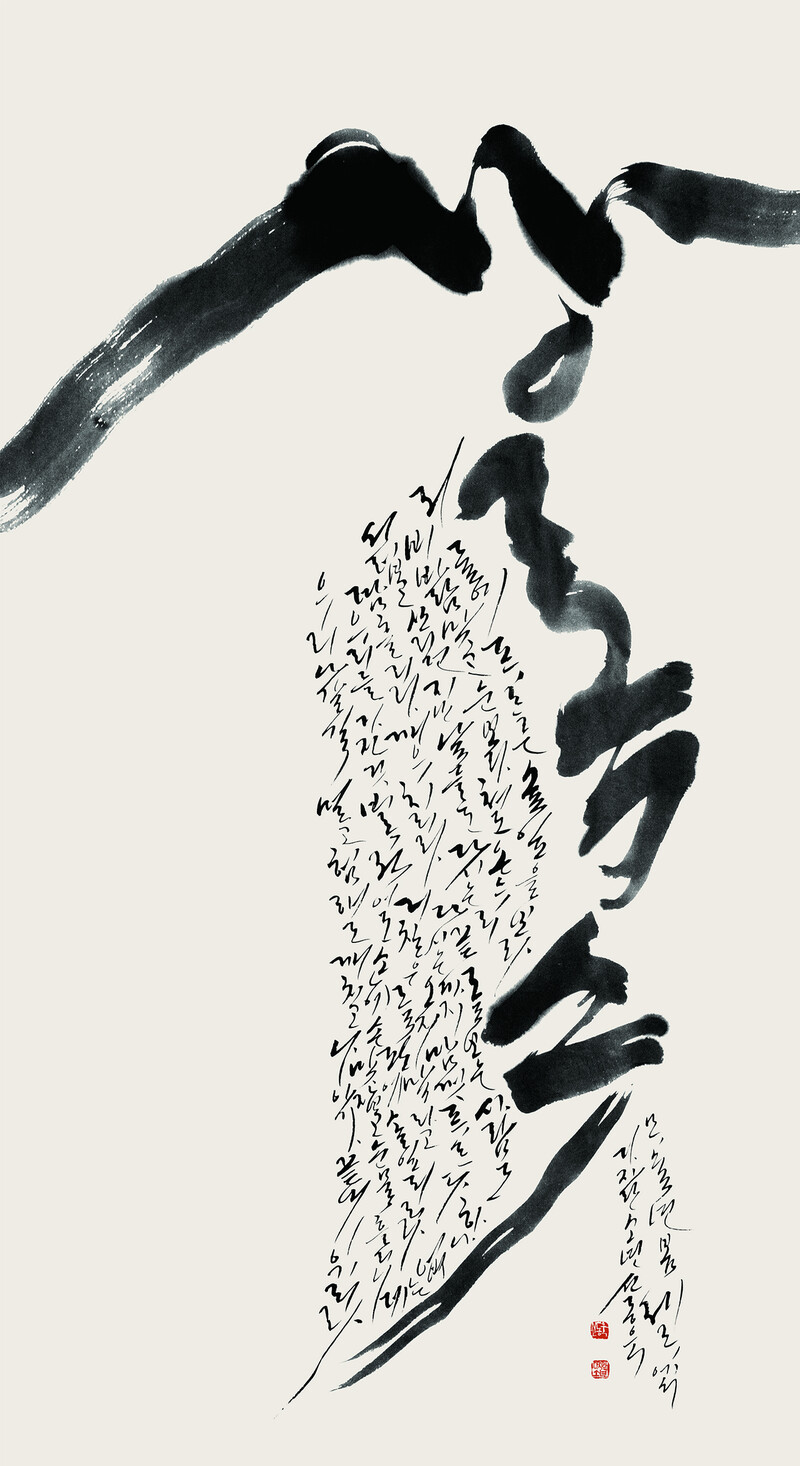

캘리그래피의 ‘순수 예술’로서의 길을 개척해 가는 사람들도 있다. 서울 은평구에 위치한 ‘림스캘리그라피연구소’를 운영하는 임정수(62) 작가는 상업 캘리그래피 제작으로 시작해 이제는 후학 양성과 전시 목적의 캘리그래피 작업에 몰두하고 있다. 연구소는 지난 6년 동안 약 70회의 전시를 열었다고 한다. 매년 예술의 전당에서도 전시를 개최했다. 임 작가가 배출한 제자들만 300명에 이른다.

임씨는 “글의 의미를 글씨에서 자연스럽게 배어 나올 수 있도록 하는 것이 캘리그래피의 본질이라고 한다면, 단지 상품의 로고나 타이틀이 아니라 하나의 예술 작품으로서 고유한 의미를 부여할 수 있다”고 말했다. 림스캘리그라피연구소 입구에는 ‘마음으로 배우고 혼을 담아 쓰다’라는 문구가 걸려 있다.

임씨는 종이뿐만 아니라 유리나 금속, 나무 등 다양한 재료를 이용한 캘리그래피 작품도 꾸준히 선보여 왔다. 지난 4월 예술의 전당에서 개최한 캘리그래피 전시회의 주제는 ‘캘리 인문학’이었는데, 대표 작품의 재료는 ‘자개’였다. 임씨는 자신과 제자들의 캘리그래피 작품들을 서울 을지로 지하상가(5가와 6가 사이에 위치)에 있는 ‘을지미술관’에서 상설 전시하고 있다.

'림스캘리그라피연구소'를 운영하는 임정수 작가 작품. 사진 임정수 제공

1990년대 후반부터 활동한 강병인, 김종건, 이규복 작가 등은 캘리그래피 1세대로 이름을 날렸고, 서울 광화문 교보생명빌딩 플래카드 캘리그래피로 유명한 ‘다자란소년’(신동욱 작가 필명)도 마니아들 사이에서 회자되는 작가다.

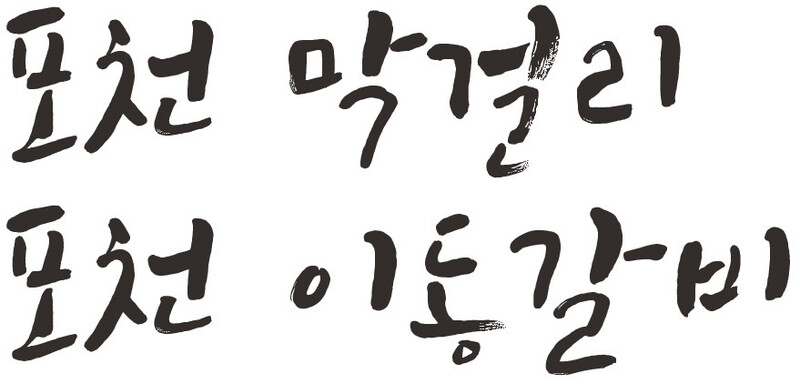

지자체와 함께 캘리그래피를 이용한 서체를 개발해 배포한 사례도 있다. 2014년 김대연 작가와 경기도 포천시가 함께 개발해 배포한 ‘포천막걸리체’다. 소주 ‘좋은데이’에 이 서체가 사용돼 화제가 되기도 했다. 막걸리를 닮은 서체, 포천막걸리체는 포천시청 누리집을 통해 기업과 개인 누구나 무료로 내려받아 활용할 수 있다. 폰트 자체를 유료로 판매하지 않는다면 특별한 절차없이 자유롭게 사용할 수 있다.

김대연 작가와 포천시가 함께 개발한 포천막걸리체. 사진 포천시청 제공

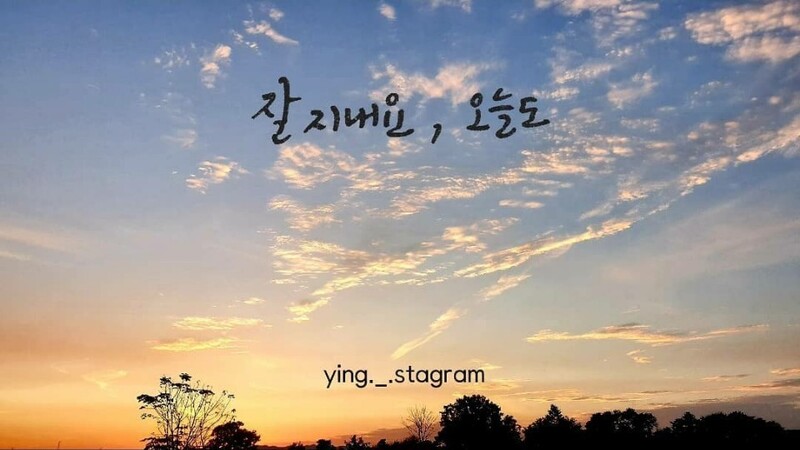

캘리그래피가 꼭 ‘직업’이 될 필요는 없다. 독학으로도 충분히 즐거운 취미가 될 수 있다. 경기도에 사는 직장인 박영대(31)씨는 5년 전 친구를 통해 캘리그래피를 처음 접하고는 “이 정도면 나도 할 수 있겠다”고 생각했다. 디자인이나 미술을 전공한 것도 아니었지만, 원래 손 글씨에는 자신이 있었다고 했다. 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에 올라오는 다른 작가들의 작품들을 참고해 직접 써보기로 했다.

신동욱 캘리그래피 작가 작품. 사진 신동욱 제공

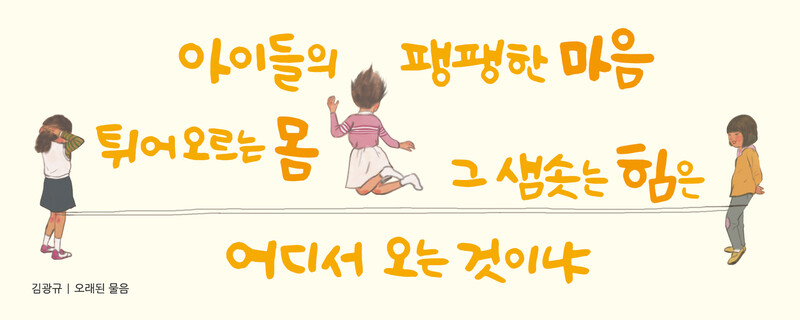

퇴근 후에 종이와 펜을 만지는 건 반복되는 일상이 주는 스트레스를 날려버리는 의식과도 같은 일이 됐다. 그리고 박씨는 그 결과물들을 자신의 인스타그램 계정을 통해 공유하고 있다. 요즘은 휴대폰이나 태블릿 피시를 이용한 캘리그래피 작업도 많이 한다. 지인이나 가족에게 자신이 직접 제작한 작품을 선물하는 건 받는 이는 물론 박씨 본인에게도 뜻깊다고 한다. “쉽고, 재미있고, 누구나 할 수 있는 취미생활이라는 게 캘리그래피의 가장 큰 매력이에요.”

취미로 캘리그래피를 시작한 박영대씨 작품. 사진 박영대 제공

송호균 객원기자 gothrough@naver.com

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![스치던 얼굴을 빤히…나를 빛내는 ‘영혼의 색’ 찾기 [ESC] 스치던 얼굴을 빤히…나를 빛내는 ‘영혼의 색’ 찾기 [ESC]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1229/53_17038084296564_20231227503552.jpg)

![[ESC] 사랑·섹스…‘초딩’이라고 무시하지 마세요 [ESC] 사랑·섹스…‘초딩’이라고 무시하지 마세요](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/resize/2017/1123/00500858_20171123.webp)

![[ESC] 야끼만두와 군만두가 다른 거라고? [ESC] 야끼만두와 군만두가 다른 거라고?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2020/0716/20200716500857.webp)