샤르퀴트리 전문점 ‘세스크 멘슬’의 ‘샤르퀴트리 보드’. 박미향 기자

지난 2일 오후 3시, 최근 ‘핫플’인 성수동 일대. 직장인 정수빈(31)씨는 친구와 ‘세스크 멘슬’을 찾았다. 거리는 성마른 더위가 계절을 재촉하고 있었다. 이른 더위마저도 감당하기 싫은 정씨는 청량한 맥주를 주문해 퇴치에 나섰다. 맥주에 안주는 필수. 그가 선택한 건 쥐포와 땅콩이 아니다. 화려하게 등장한 ‘샤르퀴트리’(charcuterie·샤큐테리·샤퀴테리) 보드’다. “요즘 샤르퀴트리 전문점을 순례”한다는 그는 미식의 즐거움을 만끽했다. 이날 이곳을 찾은 직장인 이준규(33)씨는 “샤르퀴트리를 맛보는 게 유행”이라고 말했다.

2년 전부터 샤르퀴트리가 20~30대를 사로잡고 있다. 완제품을 조리하는 데 특별한 기술이 필요 없는 샤르퀴트리는 가정에서도 차라기 쉬워 코로나19 이후 더 인기다.

프랑스어인 샤르퀴트리는 돼지고기 육가공품을 말하지만, 돼지고기만 재료가 되는 건 아니다. 소, 염소, 오리, 토끼 등 고기와 부속물을 염장해 말리거나 훈연한 가공품 모두를 통칭한다.

우리에게 가장 익숙한 샤르퀴트리는 소시지다. 과거 한국의 소시지는 크래프트 비어가 순풍에 돛 단 듯 인기를 끌자 한 단계 도약했다. 짝꿍인 수제 소시지를 찾는 이가 많았다. 식품업체가 대량 생산하는 소시지와는 풍미가 확연히 달랐다. 육가공업계에도 식도락의 물꼬가 터지기 시작한 것이다. 최근 샤르퀴트리 붐은 그 연장 선상이다. 소시지를 벗어난 색다른 샤르퀴트리가 날개를 달았다. 프로슈토, 하몬, 살라미, 장봉, 파테, 테린 초리조, 부르스트 등 이름도, 출생지도 다른 여러 나라의 샤르퀴트리가 ‘보드’에 올라 맛의 각축을 벌인다.

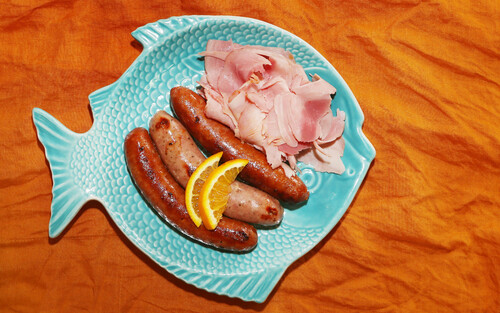

‘소금집 안국’에서 파는 소시지와 장봉. 구매해 가정에서 조리한 한 접시. 박미향 기자

샤르퀴트리 붐의 방아쇠를 당긴 계기는 2016년께 단출하고 소박하게 연 ‘소금집’의 성공이다. 이전엔 ‘건국햄’, ‘분도햄’(일명 수도원 햄), 서울 용산구 이태원동에 있던 ‘쉐프 마일리’(2000년대 중반)의 소시지, 임기학 요리사가 연 ‘까브 뒤 꼬숑’(2010년대 중반)의 샤르퀴트리 정도나 거론됐다. 호텔용이나 비행기 기내식용 고급 소시지를 제조·판매했던 에쓰푸드가 미국 육가공 전문가를 초빙해 만든 브랜드 ‘존쿡 델리미트’를 2010년 중반 론칭한 것도 한몫했다. 샤르퀴트리 트랙을 깔아준 셈이다. 지난해 샤르퀴트리 전문점 ‘더 샤퀴테리아’도 열었다. 존쿡 델리미트는 대형 마트나 백화점 등에서 판매한다. 공방 수준이었던 소금집은 소량 온라인 판매만 하다가 ‘소금집 망원’(2018), ‘소금집 안국’(2019) 등을 열었다. 이젠 정직원만 60여명일 정도로 성장했다.

지난 5일께 찾은 소금집 안국엔 20대 손님이 가득했다. 하지만 정수빈씨가 순례 다니는 샤르퀴트리 전문점은 좀 더 섬세하고 예민한 맛을 내놓은 전문점들이다. 그중엔 레스토랑을 겸하는 곳도 있다. 실력이 출중한 요리사나 프랑스에서 샤르퀴트리 자격증을 딴 이가 운영하는 곳이다.

‘랑빠스81’의 생면 파스타 ‘스페츨레’와 치즈 넣은 돼지고기 소시지. 박미향 기자

세스크 멘슬의 김정현(34) 주인 겸 요리사가 그런 이다. 스페인 현지 레스토랑에서 근무한 바 있는 그는 쉐프 마일리에서 일하면서 주인 오스트리아인 크리스티앙 마일링거를 만나 샤르퀴트리 매력에 빠졌다. 그의 샤르퀴트리가 주로 훈연이 기본인 독일·오스트리아식인 이유이기도 하다. 5~6년간 신세계푸드 올반랩(과거 알앤디 센터)에서 근무하면서 익힌 육가공 전반에 대한 이해도 도움이 됐다고 한다. 하지만 배움의 갈증은 해소되지 않았다. 스승 마일링거가 있는 오스트리아로 가 짧은 기간 업장에서 일하면서 실력을 닦았다. 거기서 가게 이름 조합의 한 축이 된 육가공 전문가 루돌프 멘슬을 만났다. 멘슬를 통해 섬세한 훈연법을 익힌 그는 염장법이 궁금해 이탈리아로 떠났다. 이탈리아는 중세부터 고기 염장법이 발달한 국가다. 이탈리아 전통 살라미(이탈리아 샤르퀴트리인 셈)인 프로슈토 등은 이제 세계인의 먹거리다. 이후 스페인으로 넘어간 그는 그곳에서 육가공업계의 ‘페란 아드리아’(천재로 불리는 유명한 스페인 요리사)로 불리는 세스크 레이나를 만났다. “페이스북으로 만남을 요청했는데, 뜻밖에 허락해줘서 한 달간 그의 집에 머물면서 배웠다”고 그는 말한다. 가게 이름의 ‘세스크’가 탄생한 배경이다. 귀국해 지난해 세스크 멘슬을 열었다. 지하엔 소규모 생산 시설을 갖췄다. 자체 제작한 훈연 기계도 있다. 국내산 돼지와 오스트레일리아 와규 등이 재료다.

그의 샤르퀴트리 특징은 통상 우리가 유럽에서 경험하는 것에 견줘 덜 짜다. “우리 입맛에 맞게 하기 위해 염도 고민을 많이 했다. 반드시 유럽의 맛과 같을 필요는 없다고 생각한다.” 스포트라이트를 받을 수 있는 <미쉐린 가이드> 스타 요리사가 아닌, 유럽 서민들이 우리네 김치처럼 만들어 먹던 육가공 요리사로 나선 이유를 물었다. “요리는 센스와 재능을 타고 나야 한다. 스페인의 유명 레스토랑에서도 일해 봤는데, 그저 다른 이들이 만든 거 따라 하는 꼴만 되겠더라. 쉐프 마일리에서 일하면서 육가공은 열심히 성실하게만 하면 되는 거라는 걸 알았다.” 5월 중 마켓컬리 등의 플랫폼을 통해 온라인 판매도 할 예정이다.

‘메종 조’에서 사온 파테와 소시지. 박미향 기자

조우람(33) ‘메종 조’ 요리사도 프랑스 등의 업장에서 실력을 닦은 이다. 우리로 치면 조리기능사 같은 프랑스 공인 샤르퀴트리 전문가 자격증을 땄다. “엄청난 자격증은 결코 아니다. (하지만) 시험 보던 당시 동양인은 나와 일본인 친구 단 두명이었다”고 한다. 국내에선 유일하다. 2018년께 로맨틱한 분위기의 메종 조를 열었다. 가게 이름의 ‘조’는 그의 성이다. 지난 2일 밤 메종 조는 앉을 자리가 없을 정도로 성업이었다. 다른 곳과 견줘 이곳은 아름다운 모양의 파테(간, 자투리 고기 등을 갈아 밀가루 반죽과 섞은 후 구운 요리)나 테린(파테와 유사하나 간은 사용하지 않는 요리)이 꽤 여러 종류 있다.

샤르퀴트리는 다른 재료와 함께 먹으면 풍미가 더 올라간다. ‘랑빠스81’의 메뉴 ‘메르게즈’. 양고기 소시지가 필라프와 잘 어울린다. 박미향 기자

‘랑빠스81’은 투박한 나무와 낭만적인 인테리어가 돋보이는 프렌치 레스토랑이다. 하지만 국내 여느 프렌치 레스토랑에 견줘 샤르퀴트리 종류가 많다. ‘샤르퀴트리 보드’는 와인 안주로 인기다. 전지호(39)씨는 동갑인 친구 그레구아르 미쇼와 함께 2015년께 문을 열었다. 미쇼는 8살 때 프랑스로 입양 가 요리사로서 차근차근 단계를 밟은 이다. “우리는 소박한 프랑스 식당을 열기로 의기투합했고, 정육점 같은 느낌을 내고 싶었다.” 벽에 걸린 각종 조리 기물들에 눈길이 간다. “제주산 돼지를 구매하기 위해 노력 중”이라고 한다. 밥이나 생면 파스타 등과 나온 소시지는 샤르퀴트리가 다른 식재료와 협업해 색다른 맛을 내는 데 유용하다는 걸 증명하는 듯하다.

소금집도 인디밴드 뮤지션이자 디자이너인 장대원(40)씨와 한국계 미국인 요리사 조지 더럼(40)이 우정으로 뭉쳐 만든 곳이다. 장봉(스페인의 하몬과 유사한 육가공 먹거리)을 바삭하고 질 좋은 빵 사이에 넣은 ‘장봉 뵈르’가 시그니처 메뉴다. 비단 소금집에서만 인기인 건 아니다. 어찌 보면 최근 샤르퀴트리 붐의 견인차 노릇을 장봉 뵈르가 했다고 해도 과언이 아닐 정도로 선호도가 높은 샌드위치다.

이 밖에 서울 서대문구 연희동의 ‘써스테이 스터핑’, 용산구 이태원동의 ‘사실주의 베이컨’ 등이 있다. 특히 사실주의 베이컨은 여러 종류의 베이컨이 색다른 맛을 선사한다. 이른바 정육점 불빛이 반짝이는 이곳은 힙스터의 명소이기도 하다.

가난해서 발달하기 시작한 중세 유럽의 샤르퀴트리가 아이러니하게 지금 우리 고급 미식 문화의 최전선에 서 있다.

글·사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[ESC] 사랑·섹스…‘초딩’이라고 무시하지 마세요 [ESC] 사랑·섹스…‘초딩’이라고 무시하지 마세요](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/resize/2017/1123/00500858_20171123.webp)

![내 아이돌 키우는 재미…“불로장생, 항상 ‘리즈’라 좋아” [ESC] 내 아이돌 키우는 재미…“불로장생, 항상 ‘리즈’라 좋아” [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2024/0320/20240320504131.webp)

![학습 런, 명상 런, 런 트립…‘힙한’ 달리기의 진화 [ESC] 학습 런, 명상 런, 런 트립…‘힙한’ 달리기의 진화 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2024/0828/20240828503889.webp)