1960년대 비비안 브래지어와 거들을 입은 모델 사진.

[매거진 esc] 스타일

1954년에 문 열어 올해로 60주년, 구두·속옷·의류 기업들을 통해 본 패션의 역사

1954년에 문 열어 올해로 60주년, 구두·속옷·의류 기업들을 통해 본 패션의 역사

전쟁이 끝나고 난 뒤. “수년간 재활용과 수선의 세월을 견뎌낸 사람들이 새롭고 말쑥한 패션에 집착한 것은 일시적인 변덕이 아니었다. 1950년대에는 의상에 액세서리를 코디하여 앙상블로 매치시키는 것이 필수적이었다. 화장품, 뷰티 제품, 여가 시간을 즐길 수 있게 되었고 고급품을 가질 수 없었던 시절의 기억은 완벽하고 세련되게 치장해야 한다는 강박관념을 부추겼다.”

영국의 패션 연구자인 엔 제이 스티븐슨이 쓴 <패션 연대기>(투플러스북스 펴냄)는 제2차 세계대전이 끝난 뒤인 1950년대 ‘뉴 룩’에 대해 이렇게 설명했다. 전쟁의 영향을 덜 받은 미국이 패션의 새로운 강자로 떠올랐고 유럽의 여러 나라도 패션을 통한 경제 부흥에 나섰다. 프랑스에서 크리스티앙 디오르와 피에르 가르댕이, 무솔리니가 설립한 이탈리아 패션조합을 통해 푸치, 로베르토 카푸치 등의 브랜드가 등장했다.

1953년 7월, 한반도의 총성도 멎었다. 하지만 전쟁을 온몸으로 겪어낸 국토의 모습은 처참했다. 많은 이들이 삶터를 잃었고 제대로 된 옷은커녕 먹을 음식조차 구하기 어려웠다. 휴전이라는 불안정한 정치 상황 속에 혼돈과 불안의 나날이 이어졌다. 그럼에도 사람들은 살아남아 1954년을 맞았다. 전후 세계의 흐름이 그러했듯, 한국에도 패션 기업이 세워지기 시작했다.

그리하여 올해, 유독 60주년을 맞이한 패션 기업들이 많다. 구두 전문 기업인 금강제화, 속옷 업계 맞수인 남영비비안과 비너스, 비누부터 화장품까지 다 만드는 애경, 국내 최초로 고급 양복지를 만든 제일모직까지 모두 그 출발점을 1954년으로 잡는다. 누군가는 폐허 위에서도 예쁜 브래지어를, 멋진 신사·숙녀화를 꿈꿨다. 기업의 60년 역사는 고스란히 전후 한국의 패션사로 남는다.

1953년 7월, 한반도의 총성도 멎었다. 하지만 전쟁을 온몸으로 겪어낸 국토의 모습은 처참했다. 많은 이들이 삶터를 잃었고 제대로 된 옷은커녕 먹을 음식조차 구하기 어려웠다. 휴전이라는 불안정한 정치 상황 속에 혼돈과 불안의 나날이 이어졌다. 그럼에도 사람들은 살아남아 1954년을 맞았다. 전후 세계의 흐름이 그러했듯, 한국에도 패션 기업이 세워지기 시작했다.

그리하여 올해, 유독 60주년을 맞이한 패션 기업들이 많다. 구두 전문 기업인 금강제화, 속옷 업계 맞수인 남영비비안과 비너스, 비누부터 화장품까지 다 만드는 애경, 국내 최초로 고급 양복지를 만든 제일모직까지 모두 그 출발점을 1954년으로 잡는다. 누군가는 폐허 위에서도 예쁜 브래지어를, 멋진 신사·숙녀화를 꿈꿨다. 기업의 60년 역사는 고스란히 전후 한국의 패션사로 남는다.

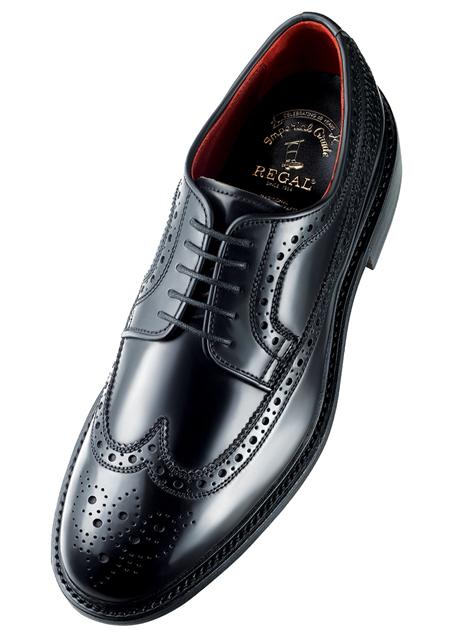

1954년 10월, 작은 구둣방을 운영하던 서른여덟의 김동신씨가 서울 서대문구 적십자병원 맞은편에 ‘금강제화산업사’의 문을 열었다. ‘양복 입은 신사’들이 늘어가던 50~60년대, 신사화를 사려면 주문제작을 해야 했다. 그런 시절에 금강제화는 ‘기성화’ 시장을 공략했다. 60년대 초반 광화문에 1호 매장을 내고 대량 설비 시설을 갖췄다. 신사화도 사서 바로 신는 시대가 됐다. 그 당시 금강제화산업사 구두 기능공들이 함께 만든 신사화가 60년이 지난 현재까지 팔리고 있는 ‘리갈(REGAL) 엠엠티(MMT) 0001’ 모델이다. 튼튼한 소가죽에 특유의 단순하면서도 멋스러운 문양을 새겨 끈으로 묶게 만든 디자인은 큰 인기를 끌며 금강제화의 ‘고전’이 됐다. 이 모델은 1975년부터 통계청의 소비자 물가 측정 품목으로 지정되기도 했다.

전쟁 끝난 폐허 위에서

1954년 10월, 작은 구둣방을 운영하던 서른여덟의 김동신씨가 서울 서대문구 적십자병원 맞은편에 ‘금강제화산업사’의 문을 열었다. ‘양복 입은 신사’들이 늘어가던 50~60년대, 신사화를 사려면 주문제작을 해야 했다. 그런 시절에 금강제화는 ‘기성화’ 시장을 공략했다. 60년대 초반 광화문에 1호 매장을 내고 대량 설비 시설을 갖췄다. 신사화도 사서 바로 신는 시대가 됐다. 그 당시 금강제화산업사 구두 기능공들이 함께 만든 신사화가 60년이 지난 현재까지 팔리고 있는 ‘리갈(REGAL) 엠엠티(MMT) 0001’ 모델이다. 튼튼한 소가죽에 특유의 단순하면서도 멋스러운 문양을 새겨 끈으로 묶게 만든 디자인은 큰 인기를 끌며 금강제화의 ‘고전’이 됐다. 이 모델은 1975년부터 통계청의 소비자 물가 측정 품목으로 지정되기도 했다.

전쟁 끝난 폐허 위에서

예쁜 브라, 멋진 구두로

한 시대 스타일 이끈 이들

‘마카오 신사’ 누른 제일모직

화장비누 히트시킨 애경

올해 60주년을 맞은 금강제화에는 그동안 많은 변화가 있었다. 창업주는 세상을 떠났고 국내 최초의 기성화 매장이었던 3층 규모의 광화문점도 도심 재개발 때문에 2006년에 사라졌다. 하지만 구두를 중심으로 한 창업 정신은 지금까지 이어져 ‘리갈 엠엠티 0001’의 가격도 10만원대로 유지하고 있다. 최근에는 60주년 기념 한정판 ‘리갈 S60’을 제작해 첫 모델의 의미를 기렸다.

같은 시기 ‘양복’에서 미래를 본 이도 있었다. 제일모직이다. 1954년 9월15일 당시 마흔넷이던 이병철씨는 제일제당을 성공시킨 뒤 ‘제일모직공업주식회사’를 세웠다. 값비싼 마카오 양복지가 즐비한 양복점 앞을 지나던 그가 “저것이다! 질 좋은 국산 양복지를 생산만 하면 판로는 문제없을 거야!”라고 했다는 일화(<한국재벌8-삼성>, 삼성문화사 펴냄)가 전해진다. 당시 우리나라에 있던 모직 설비는 일제강점기에 쓰던 구식 기계를 수리한 것이어서 군용모포 수준의 제품밖에 생산하지 못했다고 <삼성60년사>는 기록한다. 봉급쟁이 석달치 월급 수준인 마카오산 양복지로 만든 양복을 입는 ‘마카오 신사’는 여유와 멋의 상징이었다.

올해 60주년을 맞은 금강제화에는 그동안 많은 변화가 있었다. 창업주는 세상을 떠났고 국내 최초의 기성화 매장이었던 3층 규모의 광화문점도 도심 재개발 때문에 2006년에 사라졌다. 하지만 구두를 중심으로 한 창업 정신은 지금까지 이어져 ‘리갈 엠엠티 0001’의 가격도 10만원대로 유지하고 있다. 최근에는 60주년 기념 한정판 ‘리갈 S60’을 제작해 첫 모델의 의미를 기렸다.

같은 시기 ‘양복’에서 미래를 본 이도 있었다. 제일모직이다. 1954년 9월15일 당시 마흔넷이던 이병철씨는 제일제당을 성공시킨 뒤 ‘제일모직공업주식회사’를 세웠다. 값비싼 마카오 양복지가 즐비한 양복점 앞을 지나던 그가 “저것이다! 질 좋은 국산 양복지를 생산만 하면 판로는 문제없을 거야!”라고 했다는 일화(<한국재벌8-삼성>, 삼성문화사 펴냄)가 전해진다. 당시 우리나라에 있던 모직 설비는 일제강점기에 쓰던 구식 기계를 수리한 것이어서 군용모포 수준의 제품밖에 생산하지 못했다고 <삼성60년사>는 기록한다. 봉급쟁이 석달치 월급 수준인 마카오산 양복지로 만든 양복을 입는 ‘마카오 신사’는 여유와 멋의 상징이었다.

제일모직의 모직물 생산이 안정화돼 처음으로 흑자를 낸 1958년, 맞춤 신사복 전문 업체인 ‘장미라사’가 문을 열었다. 제일모직의 양복지로 옷을 만들어보던 부서에서 시작한 ‘장미라사’는 맞춤복 브랜드로 성장했다. 80년대 들어 제일모직은 본격적으로 브랜드 옷을 생산하기 시작했다. 1983년에 남성 정장 브랜드 ‘갤럭시’, 1989년에 남녀 캐주얼 브랜드 ‘빈폴’을 내놨다.

1954년은 속옷 패션의 일대 혁명기이기도 했다. 홍콩을 오가며 무역일을 하던 스물아홉 청년 남상수씨는 서양 여성의 옷차림을 보고 속옷 개발에 뛰어들었다. 한복과는 전혀 다른 맵시를 지닌 양장, 그 뒷받침은 속옷의 몫이었다. “헐렁한 고쟁이를 입는 한국 여성들도 외국 여성들처럼 아름다운 몸매로 보이도록 하고 싶다”며 ‘남영비비안’을 만들었다.

서른두살의 포목상 이운일씨도 여성 속옷 사업을 시작했다. 평안북도 출신인 그는 전쟁 때 피난와 원단 판매를 하며 자리를 잡았다. 1954년 10월 서울 마포 신수동 사옥에서 속옷 생산을 시작했다. ‘비너스’의 시작이다. 비슷한 또래였던 두 남성이 국내 여성 속옷 브랜드의 양대 산맥을 60년 동안 일궈왔다.

이들이 여성 속옷 브랜드를 시작할 당시는 ‘브래지어’라는 개념조차 없을 때였다. 한복 저고리를 작게 만들어 속에 한 겹 더 입는 ‘속적삼’을 입거나 옥양목으로 가슴을 둘둘 말아 가리기도 했다. 남상수 명예회장의 경우 외국에서 구입한 브래지어와 팬티 샘플들을 국내로 가져오다가 세관원의 오해를 사기도 했다고 한다. 남 회장은 1958년 ‘무궁화 스타킹’을, 1963년 ‘비비안 브래지어’를 생산했다. 소재는 당시 최첨단이었던 ‘나일론’이었다.

제일모직의 모직물 생산이 안정화돼 처음으로 흑자를 낸 1958년, 맞춤 신사복 전문 업체인 ‘장미라사’가 문을 열었다. 제일모직의 양복지로 옷을 만들어보던 부서에서 시작한 ‘장미라사’는 맞춤복 브랜드로 성장했다. 80년대 들어 제일모직은 본격적으로 브랜드 옷을 생산하기 시작했다. 1983년에 남성 정장 브랜드 ‘갤럭시’, 1989년에 남녀 캐주얼 브랜드 ‘빈폴’을 내놨다.

1954년은 속옷 패션의 일대 혁명기이기도 했다. 홍콩을 오가며 무역일을 하던 스물아홉 청년 남상수씨는 서양 여성의 옷차림을 보고 속옷 개발에 뛰어들었다. 한복과는 전혀 다른 맵시를 지닌 양장, 그 뒷받침은 속옷의 몫이었다. “헐렁한 고쟁이를 입는 한국 여성들도 외국 여성들처럼 아름다운 몸매로 보이도록 하고 싶다”며 ‘남영비비안’을 만들었다.

서른두살의 포목상 이운일씨도 여성 속옷 사업을 시작했다. 평안북도 출신인 그는 전쟁 때 피난와 원단 판매를 하며 자리를 잡았다. 1954년 10월 서울 마포 신수동 사옥에서 속옷 생산을 시작했다. ‘비너스’의 시작이다. 비슷한 또래였던 두 남성이 국내 여성 속옷 브랜드의 양대 산맥을 60년 동안 일궈왔다.

이들이 여성 속옷 브랜드를 시작할 당시는 ‘브래지어’라는 개념조차 없을 때였다. 한복 저고리를 작게 만들어 속에 한 겹 더 입는 ‘속적삼’을 입거나 옥양목으로 가슴을 둘둘 말아 가리기도 했다. 남상수 명예회장의 경우 외국에서 구입한 브래지어와 팬티 샘플들을 국내로 가져오다가 세관원의 오해를 사기도 했다고 한다. 남 회장은 1958년 ‘무궁화 스타킹’을, 1963년 ‘비비안 브래지어’를 생산했다. 소재는 당시 최첨단이었던 ‘나일론’이었다.

속옷에 대한 인식의 변화와 속옷 광고의 변화는 궤를 같이한다. 1960년대 비비안 광고를 보면 “화운데이션이란?”이란 제목으로 아예 속옷의 기능만을 설명했다. 몸매가 어떻든 똑같은 크기의 컵을 사용해 불편을 겪은 이도 많다. 1970년대에 등장한 속옷 모델들도 작은 가슴에 납작한 브래지어를 착용하고 있는 모습이다. 2014년 비너스 광고 모델 이하늬의 ‘풍만함’을 강조한 화보와는 대조된다.

이제는 화장품 브랜드부터 백화점, 항공사까지 보유한 기업인 애경그룹은 50여명의 직원이 모여 비누를 제조했던 ‘애경유지공업주식회사’를 시작점으로 잡는다. 무역회사인 ‘대륭양행’을 이끌던 서른일곱살 채몽인(장영신 회장의 남편)씨가 설립한 이 회사는 1956년 1월 국내 최초의 국산 화장비누 ‘미향’을 내놨다. 가내수공업으로 세탁비누 정도를 생산하던 국내 시장에서 ‘미향’은 한달에 100만개가 팔려나갔고 1958년 우량 국산품 인기투표 1위를 차지했다.

머리를 기르고 한복을 입던 나라가 급속히 서구화된 흔적을 지난 60년의 패션 기업사는 여실히 드러낸다. 미향 비누로 몸을 씻고 비너스 브래지어와 비비안 거들을 입고 장미라사의 정장을 입은 여성, 금강제화 신사화를 신고 갤럭시 양복을 입은 멋쟁이 신사가 60년의 시간을 가로질러 오늘에 이르렀다.

임지선 기자 sun21@hani.co.kr

속옷에 대한 인식의 변화와 속옷 광고의 변화는 궤를 같이한다. 1960년대 비비안 광고를 보면 “화운데이션이란?”이란 제목으로 아예 속옷의 기능만을 설명했다. 몸매가 어떻든 똑같은 크기의 컵을 사용해 불편을 겪은 이도 많다. 1970년대에 등장한 속옷 모델들도 작은 가슴에 납작한 브래지어를 착용하고 있는 모습이다. 2014년 비너스 광고 모델 이하늬의 ‘풍만함’을 강조한 화보와는 대조된다.

이제는 화장품 브랜드부터 백화점, 항공사까지 보유한 기업인 애경그룹은 50여명의 직원이 모여 비누를 제조했던 ‘애경유지공업주식회사’를 시작점으로 잡는다. 무역회사인 ‘대륭양행’을 이끌던 서른일곱살 채몽인(장영신 회장의 남편)씨가 설립한 이 회사는 1956년 1월 국내 최초의 국산 화장비누 ‘미향’을 내놨다. 가내수공업으로 세탁비누 정도를 생산하던 국내 시장에서 ‘미향’은 한달에 100만개가 팔려나갔고 1958년 우량 국산품 인기투표 1위를 차지했다.

머리를 기르고 한복을 입던 나라가 급속히 서구화된 흔적을 지난 60년의 패션 기업사는 여실히 드러낸다. 미향 비누로 몸을 씻고 비너스 브래지어와 비비안 거들을 입고 장미라사의 정장을 입은 여성, 금강제화 신사화를 신고 갤럭시 양복을 입은 멋쟁이 신사가 60년의 시간을 가로질러 오늘에 이르렀다.

임지선 기자 sun21@hani.co.kr

2014년 비너스 광고 모델인 배우 이하늬의 화보.

1950년대 후반 선풍적인 인기를 끌었던 애경의 화장 비누 ‘미향’.

예쁜 브라, 멋진 구두로

한 시대 스타일 이끈 이들

‘마카오 신사’ 누른 제일모직

화장비누 히트시킨 애경

2014년 제일모직 로가디스 스마트 슈트를 입은 배우 현빈.

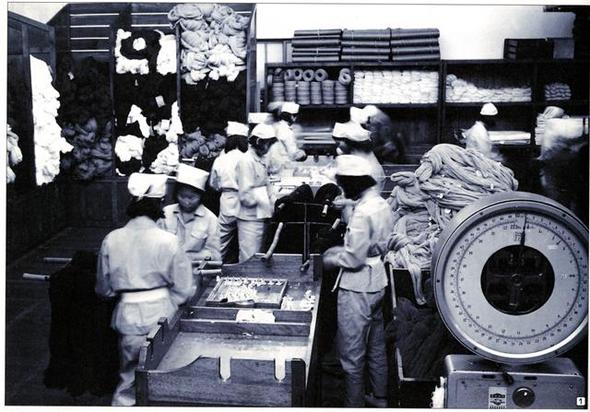

1956년 제일모직의 모사 제조 모습.

60년째 같은 디자인을 지켜오고 있는 금강제화의 신사화 ‘리갈(REGAL) 엠엠티(MMT) 0001’의 60주년 스페셜 에디션.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)