〈아프가니스탄의 전쟁과 평화〉 뉴욕 타임스 스태프(2002년)

[매거진 esc] 예술의 전당서 열리는 ‘1942~2010년 퓰리처상 수상작’ 전시회

“어니 파일, 1945년 4월18일 미군 제77보병사단이 오키나와 이에지마섬 상륙작전을 펼친 3일째 되던 날 일본군 기관총탄을 맞고 사망, 사망 당시 사진이 발견됐음.”(AP 연합뉴스, 2008년)

2008년 미국의 전설적인 종군사진기자 어니 파일의 사망 당시 사진이 세상에 공개되면서 잔잔한 감동을 불러일으켰다. 그의 입에서 흐르는 피만 없다면 단잠을 자는 소년처럼 보이는 사진이었다.

자신이 선택한 직업 때문에 죽을 수도 있다면 그 일을 할 수 있는 사람이 몇이나 될까! 하지만 그 일이 세상을 바꾸고 역사의 진보를 이끈다면 그보다 보람된 일도 없다. 사진기자라는 직업이 그렇다. 그들의 날카로운 눈으로 기록한 사진은 수백 장의 글보다 큰 위력을 발휘한다.

미국내 반전활동 이끌어낸 ‘베트콩 사형집행’

1969년 한 장의 사진이 세상을 들끓게 했다. 죽음 앞에 처절한 표정으로 울고 있는 한 남자와 그에게 담담하게 총을 겨눈 또다른 남자. 묶인 채 울부짖는 남자는 뼈만 앙상하게 남은 왜소한 몰골이다. 그에게 총을 겨눈 남자는 팔근육이 도드라져 보일 정도로 우람하다. 두 남자의 대비는 역사의 진실을 극명하게 드러냈다. 사람들은 그 흑백사진에서 유혈이 낭자한 붉은 핏빛을 봤다. 1969년 퓰리처상을 받은 에드워드 애덤스의 이 사진(<베트콩 사형집행>)은 베트남전쟁의 참혹함을 세상에 알렸다. 총을 겨눈 베트남 군인과 죽음 앞에서 인간의 나약함을 고스란히 드러낸 베트콩은 모두 전쟁의 희생양이었다. 이 사진은 미국 내의 반전활동을 이끌어냈다.

지난 22일 그들의 사진이 한국을 찾아왔다. 8월29일까지 예술의 전당 한가람 디자인미술관에서 전시되는 <순간의 역사, 역사의 순간-퓰리처 사진전>은 1942년부터 2010년까지 연도별 퓰리처상 수상작 145점을 볼 수 있는 기회다.

퓰리처상은 미국 언론인 조지프 퓰리처(1847~1911)의 유언에 따라 1917년 만들었다. 언론, 문학, 음악 등 세 분야로 시작한 퓰리처상은 1942년부터 보도사진 부문을 추가했다. 1968년부터는 특종사진(breaking news)과 특집사진(feature photography) 분야로 나눠 매년 상을 주고 있다.

이번 전시에는 에드워드 애덤스의 사진뿐만 아니라 사진기자들의 다양한 수상작들을 볼 수 있다. 낯익은 스리바치 성조기 게양 사진(1945년), 바르셀로나올림픽의 영광의 얼굴들(1993년), 버락 오바마의 결연한 표정(2009년)까지 다채로운 역사의 현장이 사진 속에 등장한다. 웃음을 자아내는 사진도 눈에 띈다. 미국 제34대 대통령인 드와이트 아이젠하워의 경쟁후보였던 민주당의 아들라이 스티븐슨을 찍은 사진이 대표적이다. 큰 의자에 앉아 근엄하게 무언가를 읽고 있는 그는 자신이 구멍난 신발을 신고 있는지 모른다. 사진기자 윌리엄 갤러거는 다리를 꼬고 앉았기 때문에 밑창이 보이는 아들라이 스티븐슨의 신발을 몸을 낮춰 찍었다. 아이와 웃으면서 대화하는 빌 클린턴의 모습은 자상한 아버지 같다. 대중들의 인기를 얻기 위해 록 콘서트에서 춤을 추는 보리스 옐친 전 러시아 대통령의 모습은 안쓰럽기까지 하다. 세계 각국 지도자들의 색다른 모습은 재미있는 볼거리다.

한국전 당시 ‘대동강 철교 사진’ 찍은 노장 기자도 방문

그런가 하면 생사를 가르는 근현대사의 장면들은 지금을 살고 있는 우리들에게 강한 메시지를 전달한다.

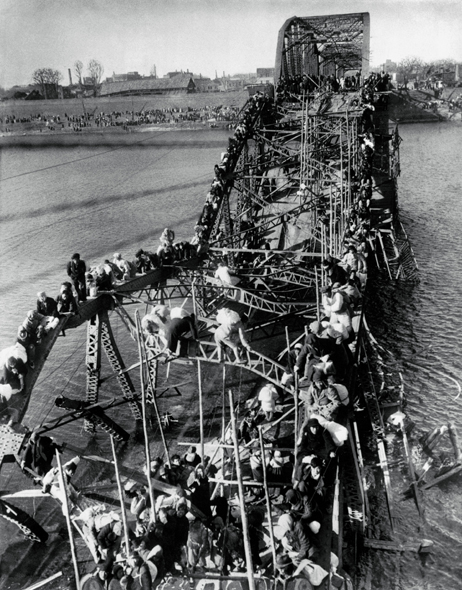

2000년 알바니아 캠프로 향하는 코소보 난민들의 모습은 한 편의 지구 종말 영화를 보는 것처럼 처절하다. 비둘기가 모여든 아프가니스탄 마자르이샤리프의 광장 사진은 평화를 염원하는 인류의 소망을 담고 있다. 우리에게는 ‘대동강 철교 사진’으로 유명한 사진(<한국전쟁>)을 찍어 퓰리처상을 받은 전 에이피통신사 사진기자 맥스 데스포(97)도 전시장을 찾았다. 그는 45년간 에이피통신사 사진기자로 일하면서 숱한 전쟁을 겪었지만 휘어지고 굽은 철교를 따라 다리를 건너는 피란민들의 행렬은 잊을 수 없었다고 회상한다.

이번 전시에는 에드워드 애덤스의 사진뿐만 아니라 사진기자들의 다양한 수상작들을 볼 수 있다. 낯익은 스리바치 성조기 게양 사진(1945년), 바르셀로나올림픽의 영광의 얼굴들(1993년), 버락 오바마의 결연한 표정(2009년)까지 다채로운 역사의 현장이 사진 속에 등장한다. 웃음을 자아내는 사진도 눈에 띈다. 미국 제34대 대통령인 드와이트 아이젠하워의 경쟁후보였던 민주당의 아들라이 스티븐슨을 찍은 사진이 대표적이다. 큰 의자에 앉아 근엄하게 무언가를 읽고 있는 그는 자신이 구멍난 신발을 신고 있는지 모른다. 사진기자 윌리엄 갤러거는 다리를 꼬고 앉았기 때문에 밑창이 보이는 아들라이 스티븐슨의 신발을 몸을 낮춰 찍었다. 아이와 웃으면서 대화하는 빌 클린턴의 모습은 자상한 아버지 같다. 대중들의 인기를 얻기 위해 록 콘서트에서 춤을 추는 보리스 옐친 전 러시아 대통령의 모습은 안쓰럽기까지 하다. 세계 각국 지도자들의 색다른 모습은 재미있는 볼거리다.

한국전 당시 ‘대동강 철교 사진’ 찍은 노장 기자도 방문

그런가 하면 생사를 가르는 근현대사의 장면들은 지금을 살고 있는 우리들에게 강한 메시지를 전달한다.

2000년 알바니아 캠프로 향하는 코소보 난민들의 모습은 한 편의 지구 종말 영화를 보는 것처럼 처절하다. 비둘기가 모여든 아프가니스탄 마자르이샤리프의 광장 사진은 평화를 염원하는 인류의 소망을 담고 있다. 우리에게는 ‘대동강 철교 사진’으로 유명한 사진(<한국전쟁>)을 찍어 퓰리처상을 받은 전 에이피통신사 사진기자 맥스 데스포(97)도 전시장을 찾았다. 그는 45년간 에이피통신사 사진기자로 일하면서 숱한 전쟁을 겪었지만 휘어지고 굽은 철교를 따라 다리를 건너는 피란민들의 행렬은 잊을 수 없었다고 회상한다.

1950년 11월, 피란민들은 유엔군이 폭파한 대동강 철교 위를 목숨을 걸고 건너기 시작했다. 남쪽으로 가는 유일한 방법이었다. 한순간 발이라도 잘못 내디디면 차가운 강바닥으로 떨어질 위기의 상황이었다. 당시 그는 두툼한 군용장갑을 꼈는데도 너무 추워서 사진을 찍기가 여간 힘들지 않았다고 한다. 손가락이 마음대로 움직이지 않아 고작 8장만 찍을 수 있었다. 그는 셔터를 누르면서 “철교 앞에서 발을 동동 구르는 피란민을 보니 가슴이 찢어지는 것 같았다. 모든 것을 버리고 나선 피란민들을 보며 내가 할 수 있는 일이란 현장을 충실하게 전하는 일뿐”이라고 그때를 술회한다.

이번 전시에서는 훈훈한 퓰리처상 수상자들의 후일담도 전해들을 수 있다. 사와다 교이치는 미군의 폭격으로 파괴당한 마을을 빠져나오는 베트남 모자를 찍어 1966년 퓰리처상을 받았다. 그는 이후 사진 속 주인공들을 수소문해서 자신이 받은 상금의 절반을 나눠주었다고 한다.

사진기자들이 결정적인 한순간을 놓치지 않고 ‘잡아낼 수’ 있었던 이유는 역사에 대한 믿음 때문이었다. 전쟁의 포화 속에서는 끝까지 현장을 떠날 수 없었던 이유이기도 하다.

사진이 주는 예술적인 감동보다 더 진한 감동이 전시장 곳곳을 비추고 있다. 문의 (02)2000-6293.

글 박미향 기자 mh@hani.co.kr·사진제공 <순간의 역사, 역사의 순간-퓰리처 사진전> 주최쪽

1950년 11월, 피란민들은 유엔군이 폭파한 대동강 철교 위를 목숨을 걸고 건너기 시작했다. 남쪽으로 가는 유일한 방법이었다. 한순간 발이라도 잘못 내디디면 차가운 강바닥으로 떨어질 위기의 상황이었다. 당시 그는 두툼한 군용장갑을 꼈는데도 너무 추워서 사진을 찍기가 여간 힘들지 않았다고 한다. 손가락이 마음대로 움직이지 않아 고작 8장만 찍을 수 있었다. 그는 셔터를 누르면서 “철교 앞에서 발을 동동 구르는 피란민을 보니 가슴이 찢어지는 것 같았다. 모든 것을 버리고 나선 피란민들을 보며 내가 할 수 있는 일이란 현장을 충실하게 전하는 일뿐”이라고 그때를 술회한다.

이번 전시에서는 훈훈한 퓰리처상 수상자들의 후일담도 전해들을 수 있다. 사와다 교이치는 미군의 폭격으로 파괴당한 마을을 빠져나오는 베트남 모자를 찍어 1966년 퓰리처상을 받았다. 그는 이후 사진 속 주인공들을 수소문해서 자신이 받은 상금의 절반을 나눠주었다고 한다.

사진기자들이 결정적인 한순간을 놓치지 않고 ‘잡아낼 수’ 있었던 이유는 역사에 대한 믿음 때문이었다. 전쟁의 포화 속에서는 끝까지 현장을 떠날 수 없었던 이유이기도 하다.

사진이 주는 예술적인 감동보다 더 진한 감동이 전시장 곳곳을 비추고 있다. 문의 (02)2000-6293.

글 박미향 기자 mh@hani.co.kr·사진제공 <순간의 역사, 역사의 순간-퓰리처 사진전> 주최쪽

〈절망에 빠진 사람들〉(아이티) 패트릭 패럴(2009년)

〈로스토프의 록 콘서트에서 춤추는 옐친〉 알렉산드르 젬랴니첸코(1997년)

〈바리케이드를 사수하면〉 유대인 정착민과 이스라엘 보안부대의 충돌. 오데드 발리티(2007년)

〈한국전쟁〉 맥스 데스포(1951년)

〈바르셀로나 올림픽〉 켄 가이거와 윌리엄 스나이더(1993년)

〈베트콩 사형집행〉 에드워드 애덤스(1969년)

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)