디자이너 그룹 ‘아이디얼그래피’의 팀 매니저 김동현(왼쪽)씨와 스태프 정화진씨.

[매거진 esc] 디자이너 모임 ‘아이디얼그래피’…

전시에서 제작·판매까지 ‘멀티플레이어’ 활동 눈부셔

전시에서 제작·판매까지 ‘멀티플레이어’ 활동 눈부셔

9명의 젊은 디자이너들이 그들이 꿈꾸는 ‘이상적인’(아이디얼) 디자인을 ‘그리려고’(그래피) 한자리에 모였다. 디자이너들이 스스로 주체가 되어 프로젝트를 기획하고, 프로젝트에 맞는 디자인을 하고, 그 디자인을 모아 하나의 결과물로 만들어내는 디자이너들의 모임 ‘아이디얼그래피’가 그들이다.

2008년 10월 결성돼 이번달 꽉 채워 1년을 맞은 젊은 디자이너 그룹 아이디얼그래피는 건국대학교 산업디자인학과 소모임에서 시작됐다. 어느 대학, 어느 과에나 존재하는 틀에 박힌 학과 소모임을 좀더 실용적으로 바꾸고 학교 밖에서 이뤄지는 많은 디자인 활동을 해보려는 노력이 디자이너 그룹 결성으로 이어졌다. 디자이너 최중호(27)씨가 주축이 돼 아이디얼그래피라는 명패를 붙이고 디자이너 그룹으로서의 모양새를 갖췄다. 지난해 10월 홍대 앞 한 갤러리에서 연 첫 번째 전시 ‘어 스몰 체인지, 어 베터 시티’는 일종의 신호탄이었다. 이후 서울 디자인 페스티벌과 한국 리빙디자인페어, 서울 디자인올림픽, 청주 국제공예 비엔날레 등에 팀으로 참여했고, 상상마당 등에서 전시를 하며 아이디얼그래피의 이름을 각인시켰다.

직장에서 해소할 수 없는 창작열들을 모아

디자이너 그룹의 장점에 대해 아이디얼그래피의 팀 매니저 김동현(25)씨는 무엇보다 디자이너로서 활동의 폭이 넓어지는 점을 꼽았다. “국내에서는 개인 디자이너가 활동하기에 어려움이 많아요. 전시를 하기도 힘들고, 행사에 참여하기도 어렵죠. 그룹으로 뭉치면 그 폭이 넓어져요. 1개의 프로젝트를 진행할 때 10명의 디자이너들이 프로젝트에 맞는 아이디어를 1개씩만 내도 10개 이상의 무궁무진한 결과물이 만들어지죠. 여러 디자이너들이 협업하면서 또 새로운 아이디어가 나오기도 하구요.” 20여명의 재학생들로 구성된 ‘아이디얼그래피 주니어’ 팀도 2~3명씩 조를 짜 전시에 참여한다.

직장에서 해소할 수 없는 창작열들을 모아

디자이너 그룹의 장점에 대해 아이디얼그래피의 팀 매니저 김동현(25)씨는 무엇보다 디자이너로서 활동의 폭이 넓어지는 점을 꼽았다. “국내에서는 개인 디자이너가 활동하기에 어려움이 많아요. 전시를 하기도 힘들고, 행사에 참여하기도 어렵죠. 그룹으로 뭉치면 그 폭이 넓어져요. 1개의 프로젝트를 진행할 때 10명의 디자이너들이 프로젝트에 맞는 아이디어를 1개씩만 내도 10개 이상의 무궁무진한 결과물이 만들어지죠. 여러 디자이너들이 협업하면서 또 새로운 아이디어가 나오기도 하구요.” 20여명의 재학생들로 구성된 ‘아이디얼그래피 주니어’ 팀도 2~3명씩 조를 짜 전시에 참여한다.

개성이 강한 디자이너들이 모여 있으면 의견 차이나 갈등은 없을까? “아이디얼그래피는 학교를 기반으로 선후배들이 모였지만 수평적인 관계”라고 아이디얼그래피의 스태프 정화진(24)씨는 강조했다. “함께 프로젝트를 하는 데 있어서 서로 간의 갈등은 없어요. 디자이너들은 비평에 익숙하거든요. 한 디자이너가 10개의 아이디어나 디자인을 들고 와서 함께 회의를 하면 그중 8~9개는 좋지 않은 평가를 받아요. 그렇지만 그런 비평으로 기분이 상하는 일은 절대 없어요. 일과 개인적인 감정을 구분하는 것은 디자이너로서의 기본 자질이나 다름없으니까요. 오히려 이런 비평이 가능한 것이 그룹으로서의 좋은 점이죠.”

아이디얼그래피 디자이너들은 하나의 가치를 공유하면서 움직인다. 디자이너뿐 아니라 모든 사람들이 공감하는 디자인이 좋은 디자인이라는 가치다. 이들의 이러한 공통 가치는 공공디자인에 초점을 맞춘 이들의 여러 프로젝트 등을 통해 드러난다. 첫 번째 전시 ‘어 스몰 체인지, 어 베터 시티’는 제목이 얘기하듯 더 나은 도시를 위한 사소한 디자인에 관한 전시다. 도시 곳곳에 우두커니 공간을 나누며 서 있는 철조망 펜스에 작은 고무조각을 달아 메시지를 적거나 문양을 넣었고, 한강 둔치 등에 있는 회색 블록에 색깔을 덧입혀 글씨를 썼으며, 길거리에 아무렇게나 쌓여 있는 쓰레기봉투에 리본을 달았다.

개성이 강한 디자이너들이 모여 있으면 의견 차이나 갈등은 없을까? “아이디얼그래피는 학교를 기반으로 선후배들이 모였지만 수평적인 관계”라고 아이디얼그래피의 스태프 정화진(24)씨는 강조했다. “함께 프로젝트를 하는 데 있어서 서로 간의 갈등은 없어요. 디자이너들은 비평에 익숙하거든요. 한 디자이너가 10개의 아이디어나 디자인을 들고 와서 함께 회의를 하면 그중 8~9개는 좋지 않은 평가를 받아요. 그렇지만 그런 비평으로 기분이 상하는 일은 절대 없어요. 일과 개인적인 감정을 구분하는 것은 디자이너로서의 기본 자질이나 다름없으니까요. 오히려 이런 비평이 가능한 것이 그룹으로서의 좋은 점이죠.”

아이디얼그래피 디자이너들은 하나의 가치를 공유하면서 움직인다. 디자이너뿐 아니라 모든 사람들이 공감하는 디자인이 좋은 디자인이라는 가치다. 이들의 이러한 공통 가치는 공공디자인에 초점을 맞춘 이들의 여러 프로젝트 등을 통해 드러난다. 첫 번째 전시 ‘어 스몰 체인지, 어 베터 시티’는 제목이 얘기하듯 더 나은 도시를 위한 사소한 디자인에 관한 전시다. 도시 곳곳에 우두커니 공간을 나누며 서 있는 철조망 펜스에 작은 고무조각을 달아 메시지를 적거나 문양을 넣었고, 한강 둔치 등에 있는 회색 블록에 색깔을 덧입혀 글씨를 썼으며, 길거리에 아무렇게나 쌓여 있는 쓰레기봉투에 리본을 달았다.

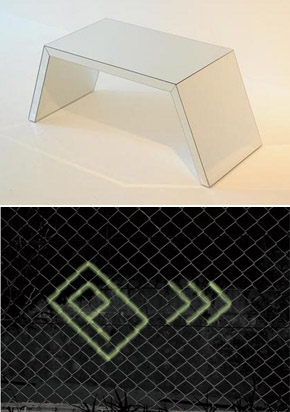

‘시티’를 ‘라이프’로 바꾼 ‘어 스몰 체인지, 어 베터 라이프’ 전시에서는 냄비 뚜껑이 반찬통으로 변하는 라면 냄비 등의 제품을 디자인했고, ‘호를 긋다’ 전시에서는 전통 디자인을 기초로 만든 새로운 디자인의 가구를 선보였다. 청사초롱을 응용한 램프와 거울로 만든 소반 형태의 식탁, 그릇을 연결해 만든 조명 등이 그 결과물이다.

모든 전시와 프로젝트는 디자이너들의 머리에서 시작해 손에서 끝난다. 수차례 회의를 통해 모두가 욕심낼 만한 주제를 정하고 그에 따른 디자인 작업을 진행한다. 전시와 프로젝트 등을 통해 만들어낸 제품들은 아이디얼그래피라는 브랜드로 판매도 한다. 디자이너라는 직함 앞에 ‘멀티플레이어’라는 수식어가 저절로 따라온다. “직접 계획을 짜고 홍보를 하고 판매까지 하고 있어요. 디자이너로서의 창의성뿐 아니라 기획력과 추진력이 절실해요. 디자인이 가장 중요하지만 단지 디자인만 잘한다고 전부가 아닌 거죠.”

이들의 ‘멀티플레이어’적인 행보는 최근 변하고 있는 디자이너의 정체성 문제와도 맞닿아 있다. 회사에서 필요한 디자인을 만들어내는 데 주력했던 이전 세대의 디자이너에 비해 지금의 젊은 디자이너는 스스로 생각하고 움직인다. 이들이 모여서 함께 움직일 때 그 파장은 예상을 뛰어넘는다. 최근 아이디얼그래피를 비롯한 젊은 디자이너들이 모인 그룹들이 주목받는 이유이기도 하다.

아이디얼그래피 디자이너들의 구성은 다양하다. 디자인 회사에서 디자이너로 일하면서 퇴근 후에 아이디얼그래피 활동을 하는 이들도 있고, 아이디얼그래피 일에만 매달리는 이들도 있다. 산업디자인학과 출신들로 구성됐지만 제품 디자이너뿐 아니라 금속공예 디자이너 등 다른 영역의 디자이너들도 함께하고 있다. “팀이 단색이 되면 안 된다고 생각해요. 다른 성향과 능력의 사람들이 모여서 서로 보완하는 게 중요하니까요. 우리와는 성격이 다른 디자이너 그룹이나 팀과의 교류도 계속 이어가고 있어요. 팀의 장점 중에 하나가 다른 커뮤니티나 팀과의 교류를 정기적으로 할 수 있다는 거죠. 앞으로 같은 학교 출신이 아니라도 재능이 있다면 누구나 함께 일하는 팀이 되려고 해요.”

모든 전시와 프로젝트는 디자이너들의 머리에서 시작해 손에서 끝난다. 수차례 회의를 통해 모두가 욕심낼 만한 주제를 정하고 그에 따른 디자인 작업을 진행한다. 전시와 프로젝트 등을 통해 만들어낸 제품들은 아이디얼그래피라는 브랜드로 판매도 한다. 디자이너라는 직함 앞에 ‘멀티플레이어’라는 수식어가 저절로 따라온다. “직접 계획을 짜고 홍보를 하고 판매까지 하고 있어요. 디자이너로서의 창의성뿐 아니라 기획력과 추진력이 절실해요. 디자인이 가장 중요하지만 단지 디자인만 잘한다고 전부가 아닌 거죠.”

이들의 ‘멀티플레이어’적인 행보는 최근 변하고 있는 디자이너의 정체성 문제와도 맞닿아 있다. 회사에서 필요한 디자인을 만들어내는 데 주력했던 이전 세대의 디자이너에 비해 지금의 젊은 디자이너는 스스로 생각하고 움직인다. 이들이 모여서 함께 움직일 때 그 파장은 예상을 뛰어넘는다. 최근 아이디얼그래피를 비롯한 젊은 디자이너들이 모인 그룹들이 주목받는 이유이기도 하다.

아이디얼그래피 디자이너들의 구성은 다양하다. 디자인 회사에서 디자이너로 일하면서 퇴근 후에 아이디얼그래피 활동을 하는 이들도 있고, 아이디얼그래피 일에만 매달리는 이들도 있다. 산업디자인학과 출신들로 구성됐지만 제품 디자이너뿐 아니라 금속공예 디자이너 등 다른 영역의 디자이너들도 함께하고 있다. “팀이 단색이 되면 안 된다고 생각해요. 다른 성향과 능력의 사람들이 모여서 서로 보완하는 게 중요하니까요. 우리와는 성격이 다른 디자이너 그룹이나 팀과의 교류도 계속 이어가고 있어요. 팀의 장점 중에 하나가 다른 커뮤니티나 팀과의 교류를 정기적으로 할 수 있다는 거죠. 앞으로 같은 학교 출신이 아니라도 재능이 있다면 누구나 함께 일하는 팀이 되려고 해요.”

다른 학교 출신도 재능 있다면 환영

매년 연초에 꼭 한 번씩 단체전을 하는 것은 이들이 정해놓은 원칙이다. 단체전을 통해 일 년 동안의 프로젝트 계획을 세우기 위해서다. 내년 2월 열릴 예정인 단체전의 주제는 ‘픽티오’(fictio). “픽티오, 그러니까 가상현실이 주제예요. 꿈속에서 본 듯한 이미지를 디자인으로 형상화할 예정이에요. 공중에 떠 있는 듯한 조명이나 모양이 변하는 제품 등 몽환적이고 신비로운 디자인을 보여주려고 해요. 요즘에 이 전시 때문에 계속 회의를 하느라 머리가 아프긴 하지만 아주 재미있는 전시가 될 거예요.(웃음)”

글 안인용 기자 nico@hani.co.kr·사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr·사진 제공 아이디얼그래피

다른 학교 출신도 재능 있다면 환영

매년 연초에 꼭 한 번씩 단체전을 하는 것은 이들이 정해놓은 원칙이다. 단체전을 통해 일 년 동안의 프로젝트 계획을 세우기 위해서다. 내년 2월 열릴 예정인 단체전의 주제는 ‘픽티오’(fictio). “픽티오, 그러니까 가상현실이 주제예요. 꿈속에서 본 듯한 이미지를 디자인으로 형상화할 예정이에요. 공중에 떠 있는 듯한 조명이나 모양이 변하는 제품 등 몽환적이고 신비로운 디자인을 보여주려고 해요. 요즘에 이 전시 때문에 계속 회의를 하느라 머리가 아프긴 하지만 아주 재미있는 전시가 될 거예요.(웃음)”

글 안인용 기자 nico@hani.co.kr·사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr·사진 제공 아이디얼그래피

청사초롱을 응용해 디자인한 램프(왼쪽). 쓰레기봉투에 리본을 달아 묶기 쉽고 보기 좋게 디자인한 제품(오른쪽).

거울을 소재로 만든 소반 형태의 식탁(위). 철조망에 5㎝ 크기의 작은 고무를 덧입혀 메시지를 적거나 문양을 넣을 수 있는 ‘펜스 스틱’(아래).

‘시티’를 ‘라이프’로 바꾼 ‘어 스몰 체인지, 어 베터 라이프’ 전시에서는 냄비 뚜껑이 반찬통으로 변하는 라면 냄비 등의 제품을 디자인했고, ‘호를 긋다’ 전시에서는 전통 디자인을 기초로 만든 새로운 디자인의 가구를 선보였다. 청사초롱을 응용한 램프와 거울로 만든 소반 형태의 식탁, 그릇을 연결해 만든 조명 등이 그 결과물이다.

‘빛을 담다’에서 '담다'라는 단어를 물건을 담는 그릇으로 해석해 디자인한 조명. 그릇을 연결해 제작했다.

냄비 뚜껑이 반찬이나 라면 등을 담을 수 있는 그릇으로 변하고 냄비 꼭지에 타이머를 달아 물을 끓일 때 편리한 ‘팟플레이트’(왼쪽). 오징어와 문어를 이용한 팬시디자인 제품(오른쪽).

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)