폐선 해체 작업을 하는 방글라데시 노동자들. 사이풀 후크.

[매거진 esc]

한국·미국·방글라데시 사진가 4인이 찍은 아시아의 땅과 사람들

아시아에 남다른 애정이 있는 사진가 4명이 뭉쳤다. 성남훈(46), 제임스 위틀로 들라노(49), 김영희(49), 사이풀 후크(28)가 그들이다. 이들은 아르메니아, 미얀마, 네팔, 방글라데시를 짧게는 2주, 길게는 6개월 이상 머물면서 촬영을 했다. 척박한 땅에서 삶을 지속하는 아시아의 사람들을 앵글에 담았다.

2007년 7월부터 이 프로젝트를 기획한 송수정(사진편집자 겸 큐레이터)씨는 “사진만이 줄 수 있는 ‘순간의 여운’을 담기 위해 길을 나섰다”고 말한다.

성남훈은 아르메니아에서 사라져 가는 소수민족 ‘예지디’를 찍었다. 그는 이미 1999년 월드프레스포토 ‘일상 뉴스 부문’에서 상을 탈 정도로 국제적으로 인정받은 한국의 사진가다. 그가 담은 민족 ‘예지디’는 아시아의 절망과 희망이 고스란히 박혀 있는 사람들이다. 그는 미학적인 사진 구도로 슬픈 현실을 세련되고 담담하게 그렸다. 서서히 사라져 가는 민족의 애처로움이 프레임 안에 녹아 있다.

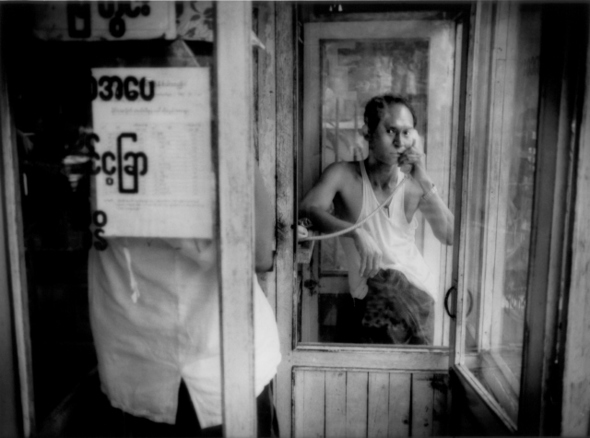

제임스 위틀로 들라노는 미국인이지만 15년 넘게 일본 도쿄에 살았다. 아내도 일본인인 까닭에 누구보다 아시아에 대한 이해가 높다. 과거 현대화되는 중국을 자신의 사진집에 담아 잔잔한 파문을 일으키기도 했다. 그는 미얀마에서 민주화를 열망하는 사람들을 찍었다. 1988년 민주화를 외치던 20대 청년들은 2007년 미얀마 정글 속에서 40대를 맞았다. 작가는 돌아갈 수 없는 그들의 고향을 직접 찾아가 아스라한 그리움을 몽환적인 분위기에 담았다. 마치 핀홀 카메라로 찍은 것 같은 느낌이 인상적이다. 기획자 송씨는 “그의 사진은 여러 장을 봐야 비로소 의도를 알 수 있다”고 말한다. 그는 다른 다큐멘터리 사진가와 달리 ‘객관’보다 ‘주관’이야말로 주제를 명료하게 드러낼 수 있는 방법이라고 말한다.

성남훈은 아르메니아에서 사라져 가는 소수민족 ‘예지디’를 찍었다. 그는 이미 1999년 월드프레스포토 ‘일상 뉴스 부문’에서 상을 탈 정도로 국제적으로 인정받은 한국의 사진가다. 그가 담은 민족 ‘예지디’는 아시아의 절망과 희망이 고스란히 박혀 있는 사람들이다. 그는 미학적인 사진 구도로 슬픈 현실을 세련되고 담담하게 그렸다. 서서히 사라져 가는 민족의 애처로움이 프레임 안에 녹아 있다.

제임스 위틀로 들라노는 미국인이지만 15년 넘게 일본 도쿄에 살았다. 아내도 일본인인 까닭에 누구보다 아시아에 대한 이해가 높다. 과거 현대화되는 중국을 자신의 사진집에 담아 잔잔한 파문을 일으키기도 했다. 그는 미얀마에서 민주화를 열망하는 사람들을 찍었다. 1988년 민주화를 외치던 20대 청년들은 2007년 미얀마 정글 속에서 40대를 맞았다. 작가는 돌아갈 수 없는 그들의 고향을 직접 찾아가 아스라한 그리움을 몽환적인 분위기에 담았다. 마치 핀홀 카메라로 찍은 것 같은 느낌이 인상적이다. 기획자 송씨는 “그의 사진은 여러 장을 봐야 비로소 의도를 알 수 있다”고 말한다. 그는 다른 다큐멘터리 사진가와 달리 ‘객관’보다 ‘주관’이야말로 주제를 명료하게 드러낼 수 있는 방법이라고 말한다.

김영희씨는 한국인이다. 하지만 미국 국적을 가진 재미동포다. 그는 10살 때 미국으로 이민을 가서 <보스턴 글로브>에서 사진기자로 일했다. 그는 네팔 여성들을 향해 셔터를 눌렀다. 가난한 현실 때문에 성매매를 강요하는 사회에서 마오주의자가 될 수밖에 없는 여성들의 삶의 조건을 담았다. 그는 피사체와 친밀감이 강한 작가다. 이런 특징이 작품에 고스란히 드러난다.

방글라데시 사진가 사이풀 후크는 독특한 시선을 가진 작가다. 그는 노동자를 찍었다. 노동자들 중에서도 보통 노동자들이 아니다. 방글라데시 치타공에서 용도폐기된 배를 해체하는 작업을 하는 노동자들이다. 이들은 힘들고 험한 작업 환경에 노출되어 있다. 열악한 환경이지만 삶이 줄 수 있는 희망을 앵글에 담았다. 그는 수동카메라와 디지털카메라를 함께 사용하고, 한 번 주제를 정하면 오랫동안 그 지역에 머물면서 피사체와 교감하는 것으로 알려져 있다. 이 4명의 각각 다른 시선들은 오는 8월 한 권의 책으로 출간될 예정이며 전시도 준비중이다.

김영희씨는 한국인이다. 하지만 미국 국적을 가진 재미동포다. 그는 10살 때 미국으로 이민을 가서 <보스턴 글로브>에서 사진기자로 일했다. 그는 네팔 여성들을 향해 셔터를 눌렀다. 가난한 현실 때문에 성매매를 강요하는 사회에서 마오주의자가 될 수밖에 없는 여성들의 삶의 조건을 담았다. 그는 피사체와 친밀감이 강한 작가다. 이런 특징이 작품에 고스란히 드러난다.

방글라데시 사진가 사이풀 후크는 독특한 시선을 가진 작가다. 그는 노동자를 찍었다. 노동자들 중에서도 보통 노동자들이 아니다. 방글라데시 치타공에서 용도폐기된 배를 해체하는 작업을 하는 노동자들이다. 이들은 힘들고 험한 작업 환경에 노출되어 있다. 열악한 환경이지만 삶이 줄 수 있는 희망을 앵글에 담았다. 그는 수동카메라와 디지털카메라를 함께 사용하고, 한 번 주제를 정하면 오랫동안 그 지역에 머물면서 피사체와 교감하는 것으로 알려져 있다. 이 4명의 각각 다른 시선들은 오는 8월 한 권의 책으로 출간될 예정이며 전시도 준비중이다.

앙드레 말로는 그의 소설 <인간의 조건>에서 ‘인간이 살아가는 방식’에 대해 이야기했다. 4명의 작가가 말하는 ‘인간의 조건’이 소설만큼 강한 흑백의 점선으로 표현되어 있다.

글 박미향 기자 mh@hani.co.kr, 사진 성남훈, 제임스 위틀로 들라노, 김영희, 사이풀 후크 제공

앙드레 말로는 그의 소설 <인간의 조건>에서 ‘인간이 살아가는 방식’에 대해 이야기했다. 4명의 작가가 말하는 ‘인간의 조건’이 소설만큼 강한 흑백의 점선으로 표현되어 있다.

글 박미향 기자 mh@hani.co.kr, 사진 성남훈, 제임스 위틀로 들라노, 김영희, 사이풀 후크 제공

방글라데시 치타공. 사이풀 후크.

폐선 해체 작업을 하기 위해 배에 오른 노동자들. 사이풀 후크.

미얀마. 제임스 위틀로 들라노.

아르메니아 소수 민족 예지디. 성남훈.

네팔 여성들. 김영희.

미얀마. 제임스 위틀로 들라노.

미얀마. 제임스 위틀로 들라노.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)