지난해 6월5일 오전 대구 수성구의 한 아파트 현관 앞에서 주민 ㄱ씨가 서성이고 있었다. 직장을 잃은 ㄱ씨는 차마 가족에게 털어놓지 못하고 평소처럼 집을 나왔지만 갈 데가 없었다. 집 근처 편의점에서 소주를 사서 아파트 주차장에 세워둔 차로 돌아왔다. 차 안에 앉아 소주를 들이켜다 다른 차의 주차를 위해 차량의 시동을 켰다. 1m쯤 움직였지만 당시 그의 혈중알코올농도는 0.194%의 만취 상태였다. 그는 2007년 3월에 이어 두번째 음주운전으로 기소됐지만 법원은 벌금 500만원에 집행유예 1년을 선고했다.

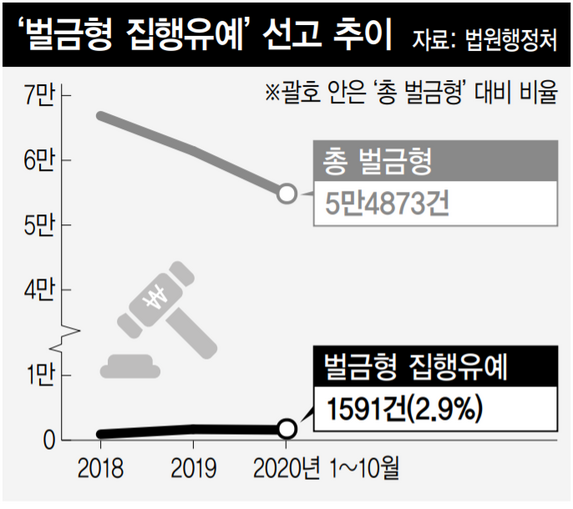

벌금형 집행유예는 범죄를 저지른 경제적 약자를 선처하기 위해 2018년 도입됐다. 벌금형이 징역형보다 가벼운 처벌인데도 경제적 어려움으로 벌금을 내기 어려운 피고인이 차라리 징역형의 집행유예를 선고해달라는 경우가 많았기 때문이다. 하지만 실제 벌금형 집행유예 활용 사례는 미미하다. 국회입법조사처가 지난달 발표한 ‘벌금형 집행유예제도 시행 현황과 향후 과제’ 보고서를 보면, 집행유예 선고 비율은 지난해 2.9%(1~10월)에 불과했다.

집행유예를 선고한 사건도 경제적 이유가 아닌 범행 경위, 자백이나 반성·합의·전과 등을 고려한 경우가 적지 않다. 서울중앙지법 형사9부(재판장 최한돈)는 지난달 폭행 혐의로 기소된 ㄴ씨에게 벌금 100만원을 선고한 1심을 깨고 벌금 100만원에 집행유예 1년을 선고했다. 항소심에서 범행을 인정했고 위자료

도 지급해 “벌금형의 실형을 선고한 원심 처분은 다소 무겁다”고 본 것이다. 대법원 사법정책연구원이 지난해 서울중앙지법의 벌금형 집행유예 선고 200건을 분석한 결과, 경제력을 고려한 경우는 12.5%에 그쳤다. 수급자는 16%, 매출감소·신용회복·실직은 각각 8%였고 56%는 특별한 사정을 밝히지 않았다.

“사실상 불처벌 인상 줄 수 있어”

판사들은 제한적 효과에 신중

피고인도 재판 택해야해 어려움

대법, 양형기준 구체화 등 논의

벌금형 집행유예 선고 기준이 별도로 정립되지 않은 탓에 실제 활용 여부는 판사 개인의 판단 영역이다. 벌금 납부 대신 구치소에 들어가 노역으로 때우는 환형유치를 막기 위해 집행유예를 활성화할 필요가 있는지에 대한 의문도 나온다. 지난해 1월 벌금미납자법 개정으로 이미 500만원 이하 벌금형은 사회봉사로 대체할 수 있고 선고유예와도 구별하기 어려워 처벌 효과가 크지 않다는 것이다. 수도권 법원의 한 판사는 “금고 이상의 실형을 받을 수 있는 범죄를 저질러야 집행유예가 취소되기 때문에 벌금형 집행유예는 피고인에게 사실상 불처벌 인상을 줄 수 있어 신중할 수밖에 없다”고 말했다.

재판 절차를 생략하고 검찰의 청구를 법원이 확정하는 약식명령에서 집행유예를 선고할 수 있는지도 해석이 엇갈린다. 정식재판을 청구했다가 약식명령보다 형이 무거워질 수 있어 법률지식이나 경제적 능력이 부족한 피고인이 벌금형 집행유예를 받기 위해 정식재판을 요청하는 것도 쉬운 선택이 아니다. 사법정책연구원은 지난해 벌금형과 벌금형 집행유예에 대한 양형기준 연구를 진행했다. 오는 4월 출범할 대법원 양형위원회 8기는 연구 결과를 토대로 벌금형 양형기준 설정의 필요성 등을 전반적으로 논의할 것으로 예상된다.

조윤영 기자

jyy@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)