서울시가 장애인자립생활지원센터에 보낸 공문 중 일부. 독자 제공

서울시가 관할 장애인복지시설에 ‘퇴근 뒤에도 직원들의 동선을 기록으로 남기라’는 취지의 공문을 보낸 것으로 확인됐다. 서울시는 사회적 거리두기 단계 격상에 따른 방역 조처라고 취지를 설명했지만, 현장 직원들 사이에서는 “과도한 사생활 침해 아니냐”는 목소리가 나온다.

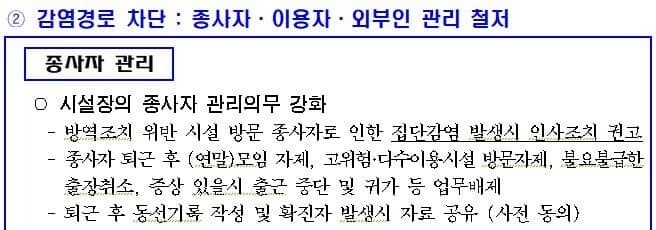

10일 서울시가 지난달 27일 장애인자립생활지원센터(지원센터)에 보낸 ‘사회적 거리두기 2단계 격상에 따른 장애인자립생활지원센터 등 운영방안 안내’ 공문을 보면, ‘종사자 관리’라는 항목에는 ‘퇴근 후 동선 기록 작성 및 확진자 발생 시 자료 공유(사전 동의)’라고 명시돼 있다. 해당 내용은 서울시로부터 보조금을 받는 지원센터뿐만 아니라 법정 사회복지시설인 장애인복지관에서도 공문으로 받았다.

공문을 받은 지원센터에서는 직원들에게 개인정보 이용 동의서를 받고선 주말을 포함해 업무 시간 외 이동 경로를 작성해 온라인으로 제출하라고 요구했다. 이에 지원센터 직원들을 중심으로 “굳이 이렇게까지 해야 하냐”는 목소리가 나온다. 코로나19 방역에 동참해야 하지만 직원이라는 이유만으로 업무 외 일정까지 의무적으로 보고하는 것은 사생활 침해 여지가 있다는 것이다.

서울의 한 장애인자립생활지원센터에서 근무하는 직원 ㄱ씨는 <한겨레>와 한 통화에서 “시설마다 (보고 양식은) 다르지만 직원들이 퇴근 뒤에 어디로 어떻게 이동했는지 등 당일 행적을 매일 온라인으로 보고하라고 지시를 받았다. 다른 센터에서는 주말 일정도 요구한 것을 알고 있다”고 말했다. 그는 “방문자 방명록 작성은 물론이고 오전·오후 두 차례에 걸쳐 시설 내 손이 닿는 곳은 전부 소독을 하고 사무실 또한 매일 하루 두 차례 소독을 하고 있다. 퇴근 뒤에도 스스로 최대한 조심한다”며 서울시의 조처가 과도하다는 반응을 보였다. 시설 책임자들 사이에서도 공문을 어떻게 받아들여야 하는지 논의가 분분했지만 “시에서 지시가 내려왔으니 따라야 한다”는 입장을 취한 것으로 알려졌다.

공문을 작성한 서울시 장애인자립지원과는 코로나19 감염에 취약한 장애인들이 오가는 시설인 만큼 ‘신경을 써달라’는 취지의 내용이었을 뿐 직원들을 통제하려는 의도는 아니라고 밝혔다. 장애인자립지원과 관계자는 “장애인들이 감염에 취약하다 보니 장애인 관련 시설 종사자들이 웬만하면 돌아다니지 말고 집에 일찍 가라고 유도했던 것”이라며 “개인정보 동의를 거부한다고 해서 강요를 하거나 제재가 있다는 것은 아니다”라고 말했다. 이어 “서울시가 참고용으로 보내드린 것인데 (센터에서) 자의적으로 해석해 직원들에게 동선을 보고받은 것으로 보인다. 서울시가 (직원 동선을) 직접 보고받지 않았다”고 덧붙였다.

장필수 기자

feel@hani.co.kr