[토요판] 현장

미국에서 본 한국 프로야구

ESPN, KBO 개막전부터 매일 중계

캐스터는 집 거실, 해설자는 주차장에서

1리터 커피 마시며 새벽 5시 생중계도

홈런 뒤 배트 던지는 ‘배트 플립’ 열광

미국에선 투수 배려차 불문율 금지돼

“저거야!” 다른 야구문화에 관심

간판 캐스터 ‘응원 댄스’ 따라하기도

‘느린’ 패스트볼, 타자 콘택트 능력 등

한국 야구만의 특징 분석까지 이어져

메이저리그 구단 없는 노스캐롤라이나

NC 선수 이름 외우고, 응원복 주문도

메이저리그 열려도 포스트시즌 중계

미국에서 본 한국 프로야구

ESPN, KBO 개막전부터 매일 중계

캐스터는 집 거실, 해설자는 주차장에서

1리터 커피 마시며 새벽 5시 생중계도

홈런 뒤 배트 던지는 ‘배트 플립’ 열광

미국에선 투수 배려차 불문율 금지돼

“저거야!” 다른 야구문화에 관심

간판 캐스터 ‘응원 댄스’ 따라하기도

‘느린’ 패스트볼, 타자 콘택트 능력 등

한국 야구만의 특징 분석까지 이어져

메이저리그 구단 없는 노스캐롤라이나

NC 선수 이름 외우고, 응원복 주문도

메이저리그 열려도 포스트시즌 중계

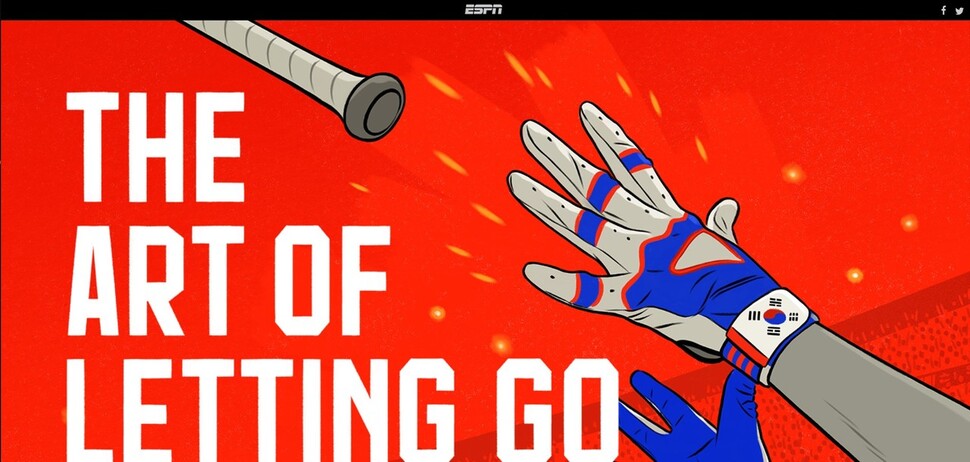

<이에스피엔>(ESPN) 누리집에서 한국의 배트 플립 문화를 소개한 내용. ESPN 누리집 갈무리

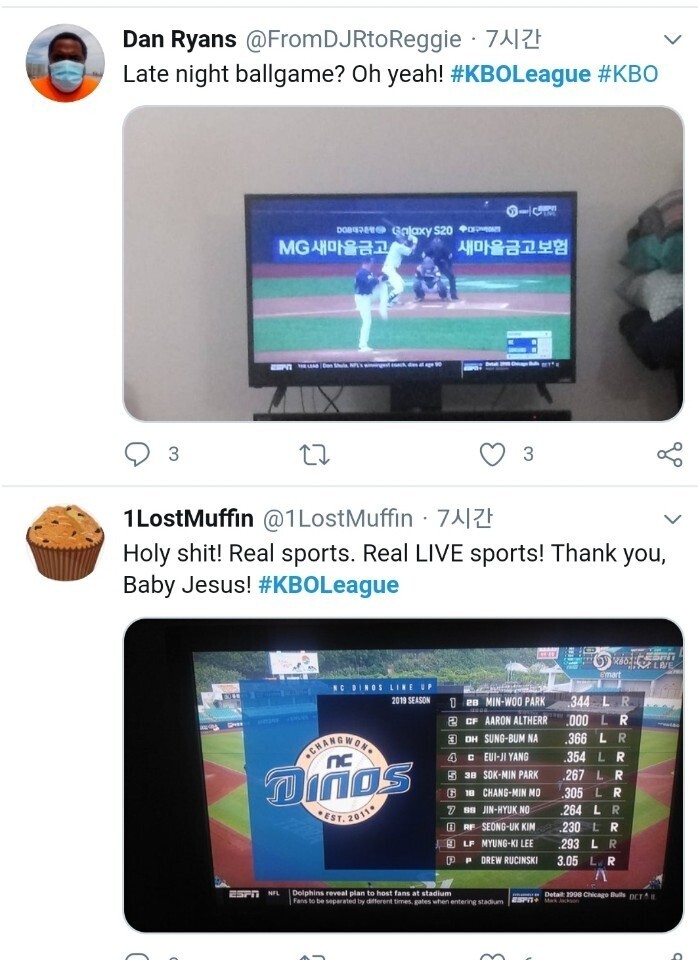

<이에스피엔>(ESPN)에서 5월5일 새벽 1시(미국 동부 시각) 케이비오리그 개막전 삼성 라이온즈와 엔씨 다이노스 경기가 처음 생중계된 뒤 실시간 트위터 반응. 김양희 제공

거실에서, 실내 주차장에서 중계 <이에스피엔>의 케이비오리그 생중계는 아주 낯설게 진행된다. 보통 때라면 스튜디오에 다 같이 모여 영상을 보면서 중계할 텐데 <이에스피엔> 중계진은 각자의 집에서 노트북으로 영상을 보면서 대화를 이어간다. 캐스터인 라비치는 코네티컷 자택의 거실에, 페레스는 마이애미 자택의 실내 주차장에 머물며 지구 반대편에 있는, 즉 시차가 13시간 나는 곳에서 열리는 케이비오리그를 생중계한다. 경기가 이곳 시각으로 새벽에 벌어져서가 아니다. 코로나19로 인한 자택 대기(쿼런틴) 명령 때문이다. 10명 이상 한 공간에 모이지 말라는 명령도 떨어졌다. 이런 탓에 요즘 미국에서는 집 안 서재, 거실 등 각자의 공간에서 영상통화를 하면서 텔레비전 프로그램을 만들어간다. 토크쇼의 경우 호스트 혼자 스튜디오에 있고 출연자들을 화상으로 연결하는 식이다. <시엔엔> 등 뉴스 채널 등도 조지 플로이드 사망 사건 이전까지는 기자들이 집 안에서 사건, 사고 브리핑을 하고는 했다. <이에스피엔>이 각자 독립된 공간에서 온라인 화상 화면으로 연결돼 케이비오리그를 생중계할 수밖에 없는 이유다. <이에스피엔>은 중계 도중 에릭 테임즈(전 NC), 메릴 켈리(전 SK), 조쉬 린드블럼(전 두산) 등 케이비오리그를 거쳐간 메이저리그 선수들과도 인터뷰를 했는데 이때도 화상 전화가 이용됐다. 대인 접촉 없는 중계 시대가 열렸다고나 할까. 가족들이 옆방에서 잠을 자는 가운데 혼자 거실, 서재, 주차장에 앉아서 텔레비전, 컴퓨터를 보면서 낯선 야구를 중계해야 하는 상황. 가뜩이나 팀, 선수 이름 발음마저 힘들다. 라비치의 얼굴이 점점 붉어지는 것도 이해가 간다. 또 다른 캐스터인 존 시암비는 새벽잠을 쫓기 위해 중계하는 동안 1리터 이상의 커피를 마신다고 했다. <이에스피엔> 중계진은 맨 처음엔 ‘배트 플립’(방망이 던지기)에만 집중했다. 한국에선 배트의 속어인 ‘빠따’와 ‘던지기’를 합쳐서 ‘빠던’이라고 부르는 그것이다. 시속 155㎞를 던지는 투수들이 흔하고 장타를 펑펑 쳐대는 강타자가 많은 메이저리그에 익숙한 이들이 시속 150㎞ 이하의 투수가 대부분이고 단타가 많은 리그에 흥미를 느끼기 쉽지 않았을 것이다. 하지만 배트 플립이라면 얘기가 달라진다. 메이저리그에서는 거의 볼 수 없는 장면이기 때문이다. 메이저리그에서는 타자가 홈런을 친 뒤 방망이를 내던지거나 과한 세리머니를 하면 양 팀이 충돌하는 벤치클리어링까지 각오해야만 한다. 타자의 성공(홈런)은 투수의 실패(피홈런)를 의미하기에 상대를 배려하라는 의미에서 배트 플립 금지는 메이저리그에서 불문율로 통한다. 하지만 메이저리그와 달리 케이비오리그에서는 배트 플립이 흔하다. 투수들도 거의 거부감이 없다. 상대 투수에 대한 예의로 홈런을 친 뒤 고개를 숙이고 1루로 뛰어가는 선수들도 더러 있지만 배트 플립은 홈런을 자축하는 하나의 의식으로 자리 잡았다. 파울을 쳐도 홈런인 줄 알고 배트 플립을 할 정도니까. 배트 플립이 나올 때마다 <이에스피엔> 중계진은 기다렸다는 듯이 깔깔 웃으면서 “저거야!”(That’s it!)라고 외쳐댄다.

에스케이(SK) 와이번스 응원 저지를 입은 김양희씨의 자녀 최원준(12), 최유진(10)이 미국에서 5월27일(현지시각) <이에스피엔>을 통해 중계된 에스케이와 두산 베어스의 경기를 지켜보고 있다. 김양희 제공

코로나19 확산 우려로 연기됐던 2020 케이비오리그가 마침내 개막한 5월5일 서울 잠실구장에서 열린 엘지와 두산의 개막전에서 응원단원들이 텅 빈 관중석을 향해 열띤 응원을 하고 있다. 김혜윤 기자 unique@hani.co.kr

미국에서 가장 인기있는 케이비오 팀은? 메이저리그 전문가들은 케이비오리그만의 야구 특성도 콕콕 짚어내고 있다. 소프트볼 선수 출신이자 <이에스피엔> 최초의 여성 야구 해설가인 제시카 멘도자는 “선발 라인업에 있는 6~7명이 하나같이 앞발을 들고 하나, 둘, 셋 숫자를 센 다음 공을 친다”고 했다. 레그킥을 빗댄 것이다. 멘도자는 한국 타자들의 콘택트 능력을 칭찬하기도 했다. “톤스(tons) 오브 콘택트”(수많은 콘택트)라는 표현을 쓰면서 “선수들이 어떤 공이든 쳐낸다”고 했다. 외야수가 뜬공을 쫓다가 슬라이딩을 하는 모습에는 “왜 슬라이딩을 하는지 모르겠다. 일반적이지 않다”고 지적했다. 또 다른 <이에스피엔> 해설가는 케이비오리그 불펜투수들의 평균 투구 속도에 의구심을 표하기도 했다. 그는 “케이비오리그 불펜진은 보통 87~89마일(140~143㎞)의 공을 던진다. 15년 전 메이저리그 상황 같다”고 했다. 참고로 2018시즌 메이저리그 평균 패스트볼 속도는 선발투수 92.3마일(149㎞/h), 불펜투수 93.4마일(150㎞. 이상 ‘MLB.COM’ 참고)이었다. 공교롭게도 <이에스피엔>은 ‘느림의 미학’을 보여주는 유희관(두산 베어스)의 선발 경기를 3차례 중계했는데 그의 패스트볼을 모두 체인지업으로 칭하기도 했다. 130㎞(81마일) 안팎의 패스트볼은 그들에게 참 ‘낯선 공’일 것이다. 그렇다면 미국에서 현재까지 가장 인기 있는 케이비오리그 팀은 어디일까. <이에스피엔>은 엔씨 다이노스라고 판단한 것 같다. 엔씨 경기를 중계하지 않는데도 경기 전이든 중반이든 “양의지가 경미한 부상으로 라인업에서 빠졌다”거나 “구창모가 6이닝 동안 잘 던졌다” 등의 깨알 정보를 전해준다. 라비치는 아예 “엔씨는 아메리카 팀”이라고도 칭했다. 초반에 엔씨 경기가 많이 중계된 영향이 컸다. 첫 중계 주간에 4차례나 엔씨 경기가 잡혀 있었고 이때 엔씨의 성적도 좋았다. 개막전 때 터진 엔씨 모창민의 배트 플립은 <이에스피엔> 스포츠 매거진 프로그램인 ‘스포츠센터’ 첫 소식으로 전해졌고 계속 리플레이가 됐다. 엔씨가 노스캐롤라이나의 약자(NC)와 같다는 것도 친근감을 준다. 미국 팬들에게는 기업 이름이 들어간 스포츠 팀명이 익숙하지 않다. 미국 4대 스포츠 구단들은 보스턴 레드삭스(MLB 야구), 그린베이 패커스(NFL 미식축구)처럼 도시 이름을 앞세운다.

<이에스피엔> 누리집에서 한국의 배트 플립 문화를 소개한 내용. ESPN 누리집 갈무리

K-방역의 승리, 의료진에 감사를 <이에스피엔>은 지난 2일부터 서브 채널인 <이에스피엔2>가 아닌 본 채널인 <이에스피엔>에서 케이비오리그를 중계하고 있다. 더불어 캐나다, 유럽, 라틴아메리카 일부, 아프리카 등지에 독점적으로 영어 중계화면을 공급하기 시작했다. 다소 생소한 원격 생중계 방식이 안정됐다는 판단에 따른 조치인 듯하다. 케이비오리그 중계 준비 기간이 2주 정도밖에 없던 터라 해설이 다소 빈약하고 아직까지는 경기 자체에 집중하기보다는 잡담이 더 많은 편이지만 앞으로 더 나아질 것이라는 기대감이 있다. 낯선 리그를 소개하는 워밍업 단계였을 것이기 때문이다. <이에스피엔>은 메이저리그가 개막하더라도 케이비오리그를 포스트시즌까지 계속 중계한다. 메이저리그 진출을 노리는 나성범(NC), 김하성(키움), 김재환(두산) 등 한국 선수들에게는 이만한 오픈 쇼케이스도 없을 것이다. <이에스피엔> 재방송을 통해 한국 야구를 보던 딸이 물었다. “왜 한국 야구를 미국에서 중계해요?” 나의 답은 이랬다. “한국은 코로나19 방역을 잘해서 야구를 하지만 미국은 못 하고 있거든.” 프로 스포츠에 다시금 숨을 불어넣어준 의료진에 케이비오리그가 감사할 일이다. 그들이 야구 종주국, 미국을 뚫어준 셈이니까. 채플힐(노스캐롤라이나)/김양희 기자 whizzer4@hani.co.kr

연재[토요판] 현장

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)