외국인으로 처음 ‘5·18’ 회고록을 내는 미국인 폴 코트라이트. 한림출판사 제공

1979년 한국 땅을 밟은 미국 평화봉사단원 폴 코트라이트(66)는 1981년까지 전남 나주시 남평읍 한센병환자 수용시설인 호혜원에서 환자들을 돌봤다.

1980년 5월19일 서울을 다녀오던 그는 광주 시외버스터미널에서 무장한 공수부대원이 한 학생의 머리를 곤봉으로 때리는 모습을 목격했다. 말리고 싶었지만 공포에 질려 바라보기만 했다. 그 학생을 돕지 못했다는 죄책감에 시달리고 있던 그에게 5월21일 광주에서 활동하던 동료 팀 완버그가 전화를 했다. 광주에서 ‘큰일’이 벌어졌다는 것이었다.

교통편이 끊겨 자전거를 타고 광주로 향한 그는 광주시 남구 송암동 인근에서 총탄 흔적 수십개와 핏자국까지 뚜렷한 버스가 논두렁에 넘어져 있는 것을 봤다. 상황의 심각함이 피부로 와 닿았지만 그는 용기를 내 광주시민들과 함께하기로 결심했다. 미국 정부에서는 자국민들에게 광주 밖으로 대피하라고 지시한 시점이었지만 코트라이트를 비롯한 평화봉사단원들은 개의치 않았다. 외국인인 자신들이 광주에 머물며 활동하면 군인들이 함부로 시민들을 대하지 않을 것이라는 생각이었다.

1980년 5·18민중항쟁 때 전남대병원 옥상에서 독일 기자 위르겐 힌츠페터(맨왼쪽) 기자가 인터뷰 취재를 하는 동안 폴 코트라이트(오른쪽 둘째) 등 평화봉사단원들이 돕고 있다. 5·18기념재단

코트라이트는 동료들과 함께 위르겐 힌츠페터 등 외신기자를 위한 통역, 희생자 주검 수습을 도왔다. 계엄군과 경찰이 시내에서 일시적으로 철수했을 때 그는 치안 불안을 염려했지만 광주 시민들은 질서 정연하고 평화롭게 공동체를 유지했다. 오히려 시민들이 외국인 평화봉사단원들을 먼저 챙겨주는 모습에 그는 깊은 감명을 받았다. 그는 아무런 죄가 없는 광주시민들을 군인들이 괴롭히고 있다는 사실을 절감했다.

하지만 대부분의 언론은 광주시민이 폭동을 일으켰다고 보도하고 있었다. 미국 정부에 사실을 알려야겠다고 생각한 코트라이트는 5월26일 간신히 서울로 올라와 미국대사관을 찾아갔지만 아무도 만나주지 않았다. 그는 미국 정부가 정치적인 이유로 자신의 이야기를 묵살했다고 판단하고, 훗날에라도 반드시 진실을 알려야겠다고 다짐했다.

1979년 미국 평화봉사단원으로 한국에 온 폴 코트라이트가 80년 1월 근무하던 나주 한센인촌을 배경으로 서 있다. 사진 폴 코트라이트 제공

광주민중항쟁을 현장에서 체험한 외국인의 회고록이 처음으로 나온다.

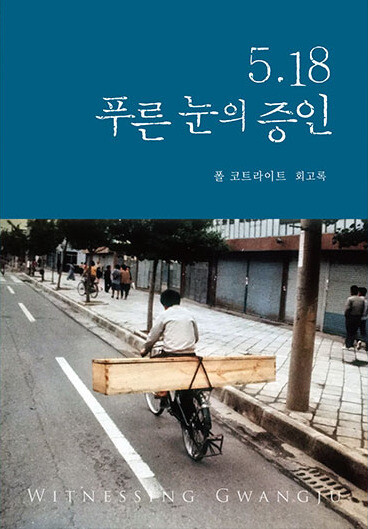

5·18기념재단은 31일 항쟁 40돌을 맞아 폴 코트라이트가 기록한 회고록 <5·18 푸른 눈의 증인>(Witnessing Gwangju·한림출판사)의 출간 마무리 작업을 하고 있다고 밝혔다. 이 책은 오는 5월1일 국문과 영문으로 한국과 미국에서 동시 발간될 예정이다.

코트라이트는 책머리에서 “5·18 때 어느 할머니가 광주 상황을 바깥 세상에 알려달라고 했지만 그 약속을 지키지 못했다. 40년이 지난 지금에야 그 책임과 마주할 수 있게 됐다”고 감회를 밝혔다.

미국인 폴 코트라이트가 집필한 회고록 <5·18 푸른 눈의 증인>한국어판(최용주 번역) 표지. 한림출판사 제공

책에는 1980년 5월14일 서울의 민주화 요구 시위부터 5월19일 계엄군의 광주 진압, 5월26일 서울 미국대사관 방문 등 코트라이트가 서울·광주·나주 등에서 보고 들은 13일간의 기록이 담겨 있다. 미국 시사잡지 <타임>의 사진기자였던 로빈 모이어의 미공개 5·18 사진도 함께 실어 당시의 생생한 상황을 전한다.

코트라이트는 한국에서 한센병 환자를 돌봤던 경험을 살려 미국에 돌아간 뒤 안과 전문 의사가 되어 이집트, 에티오피아, 남아프리카공화국 등의 보건 분야에서 일했다. 2014년에는 연세대에서 특강을 하기도 했고 복지단체 하트하트재단 자문위원을 맡는 등 한국과 인연을 이어오고 있다. 2016년 남아공 킬리만자로 안과센터장을 끝으로 은퇴한 그는 지난해 5월 광주를 방문해 “한국에서 5·18이 왜곡·폄훼당하고 있다는 사실을 전해듣고 이를 바로 잡고자 광주 항쟁 경험담을 쓰게 됐다”고 집필 동기를 밝히기도 했다.

그는 올해 5·18 40돌 기념 행사에 참석할 예정이었으나 코로나19 사태로 취소한 것으로 알려졌다.

김용희 기자

kimyh@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)