지난 2일 오전 우한 교민이 생활하는 충남 아산 경찰인재개발원 생활관 입구에서 방역 당국 관계자들이 구호물품을 쌓아두고 분주하게 움직이고 있다. 연합뉴스

신종 코로나바이러스 감염증(신종 코로나) 확산으로 중국 우한에서 탈출해 국내에서 일주일째 격리 생활중인 우한 교민들이 겹겹의 불안을 겪고 있다. 2015년 메르스(중동호흡기증후군·MERS) 사태 당시 확진자를 비롯한 격리자들 역시 사회적 낙인감·불안 등으로 정신적 트라우마를 오래 앓았던 걸로 조사된 만큼, 신종 코로나 사태가 격리자·확진자들에 남길 정서적 후유증을 체계적으로 관리해야 한다는 지적이 나온다.

6일 보건당국의 설명을 종합하면, 현재 충남 아산 경찰인재개발원과 충북 진천 국가공무원인재개발원으로 나뉘어 격리 생활중인 우한 교민들의 상당수는 불안과 불면 증상을 호소하며 시설 내에서 국립정신건강센터와 국립정신의료기관 4곳으로 구성된 통합심리지원단 소속 정신과 전문의와 심리상담 전문가들에게 심리 상담을 받고 있다. 아산과 진천엔 각각 4명, 3명의 전문가가 상주중이다. 528명이 격리된 아산에선 5일까지 60건, 173명이 입소한 진천에선 13건 등 모두 73건의 상담이 진행됐다. 중국 우한에서 회사를 다니다 귀국해 아산에서 격리 생활중인 교민 최민호(가명)씨는 <한겨레>에 “그동안 방문 밖으로 한 걸음도 나간 적이 없다. 사람들과 면대면 교류를 못하는 14일이란 시간이 그리 짧은 시간이 아니다”라며 “감옥생활 중 가장 힘든 게 독방 생활이라고 한다. 여기서 나간 뒤 곧바로 일상에 돌아가는 건 힘들 것 같다”고 호소했다.

격리된 이들의 불안은 복합적이다. 학업과 생업을 중단한 데서 오는 불안, 탈출하다시피 귀국하는 과정에서 생긴 스트레스, 격리 생활의 고립감, 삶의 터전이었던 곳으로 언제 돌아갈 수 있을지 모른다는 우려가 겹쳐져 있다. ‘감염병 트라우마’에선 병에 대한 공포가 40%라면 사회적 관계에 대한 두려움이 60%를 차지한다는 게 전문가들의 설명이다. 특히 전례없는 ‘집단 격리’가 가져온 ‘사회적 낙인’이 크다. 아산에서 우한 교민들의 심리상담을 맡고 있는 심민영 국립정신건강센터 국가트라우마사업부장은 “교민들이 ‘사람들이 날 어떻게 생각할까’ 불안해 하며 자신들과 관련된 뉴스를 거의 매일 검색하고 있다. 교민 대부분은 일단 안전히 귀국한 데 안도감을 느끼고 있지만, 일부 불안이나 불면증을 호소하는 분들도 있다”고 전했다.

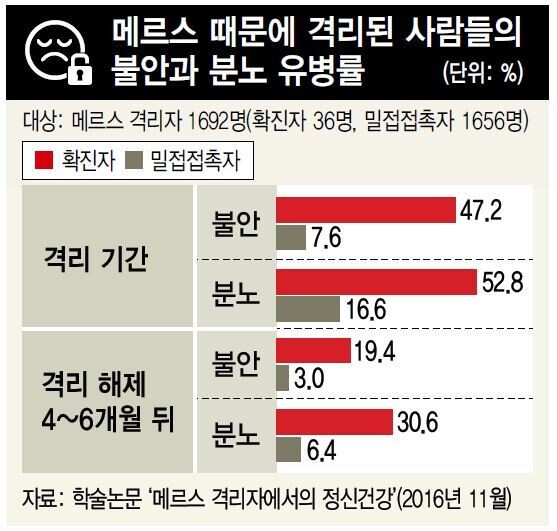

감염병이 지나간 뒤에도 상처는 남을 수 있다. 2016년 11월 임현우 가톨릭대학교 보건대학원 교수(예방의학) 등 7명의 국내 연구진이 공동으로 작성한 논문 ‘메르스 격리자에서의 정신건강’을 보면, 격리 기간 중 메르스 확진자의 47.2%가 불안 증세를 보였고 52.8%가 분노감을 나타냈다. 밀착접촉 격리자도 7.6%가 불안 증세를 보였고, 16.6%가 분노감을 나타냈다. 격리 대상 1만4999명 가운데 확진자 36명을 포함한 1692명을 대상으로 연구한 결과다.

특히 연구팀은 격리가 해제되고 4~6개월 뒤에도 확진자의 19.4%가 여전히 불안을 느끼고, 30.6%가 여전히 분노감을 느꼈다고 밝혔다. 일부 격리자 가운데서도 지속적인 불안(3.0%), 분노감(6.4%)이 나타났다. 연구팀은 “메르스가 빠른 속도로 한국사회에 전파되면서 격리 조처를 받게 된 사람들은 치사율 20%을 넘는 감염성 질환에 대한 감염 공포와 불안감, 격리 자체에서 오는 사회적 고립감이 컸을 것이고, 다른 가족이 함께 생활하는 공간에서 격리 조처가 이루어질 경우는 가족에게 감염시킬지 모른다는 불안감 또한 높았을 것”이라고 짚었다. 또한 “보건소 직원이 격리 상황을 감시하고 있었기 때문에 자신의 격리 상태를 이웃들이 알게 되어 낙인에 대한 불안감도 높았을 것”이라며 “초기에 적절한 정신건강 관리를 받지 못했을 경우 만성화해 장기적인 외상 후 스트레스 장애로 이행하게 되기 때문에 불안 증상과 분노감을 파악하여 적절한 중재를 통해 단기에 증상 개선을 위한 노력을 해야 한다”고 제안했다.

당시 연구를 진행한 임현우 교수는 <한겨레>와의 통화에서 “메르스 사태 당시는 무더운 여름이었는데, 격리자 중엔 에어컨 없는 방에서 문을 닫고 2주간 공포감에 떤 사람도 있었다. 워낙 치명률이 높아 격리자들은 공통적으로 ‘걸리면 죽는다’는 공포감을 느꼈다”고 말했다. 임 교수는 이어 “충격적인 사건이나 재난 등을 겪으면 분노나 불안 증상이 나타나는 것은 당연하다. 하지만 이 증상이 한 달 이내에 좋아지지 않고 여섯 달 이상 지속되면 병적인 증상으로 볼 수 있다”며 “지역 보건소 등에서 더 체계적으로 움직여서 격리 경험이 있는 이들의 정신건강을 꾸준히 조사하고, 문제가 지속되면 적절한 치료를 받을 수 있도록 조처해야 한다”고 짚었다.

앞서 홍콩 연구팀도 2005~2006년 사스(중증급성호흡기증후군·SARS) 확진 판정을 받은 뒤 생존한 이들 1394명을 대상으로 정신건강 상태를 평가했는데, 외상 후 스트레스장애(PTSD)를 경험한 사람이 47.8%였으며 사스 완치 30개월 뒤에도 외상 후 스트레스장애를 경험한 사람이 25.6%였다고 밝혔다. 적절한 치료가 뒤따르지 않으면 감염병 사태로 인한 관련자들의 정신적 피해가 장기화할 수 있다는 뜻이다.

전문가들은 특히 신종 코로나 사태 초기부터 일부 확진 환자들의 신상 정보가 온라인에 퍼지고, 확진자에 대한 가짜뉴스와 낙인찍기 등 과도한 비난이 이들의 정신건강을 크게 해친다고 우려했다. 2015년 메르스 사태에 이어 신종 코로나 격리자들을 상담중인 심민영 부장은 “확진자와 격리자는 (감염병 사태의) 일차적인 피해자”라고 강조했다. 심 부장은 “과거 격리가 되는 과정에서 확진자라는 이유만으로 과도하게 비난을 받은 이들 중엔 격리 해제 뒤에도 ‘다른 사람에게 옮길까봐 무섭다’며 밖으로 나오지 않은 이들도 있었다. 사실과 다른 소문을 퍼뜨리거나 무분별한 비난을 자제하고, 격리된 이들이 이겨낼 수 있도록 언론과 시민사회가 긍정적 메시지를 전달하는 게 중요하다”고 말했다.

채정호 가톨릭의대 서울성모병원 교수(정신건강의학)는 “격리 및 확진자들의 정신건강에 영향을 미칠 수 있는 여러 요소 중에서 가장 데미지(피해)가 큰 건 ‘사회에서 날 어떻게 보느냐’다. ‘신상털기’식 비난은 일종의 사회적 폭력으로, 이들의 정신 건강 악화에 영향을 미칠 수 있다”고 말했다. 채 교수는 이어 “2주 동안의 격리는 쉬운 일이 아니다. 메르스 당시 확진자 중에선 완치 후에 큰 병을 극복했다는 생각보다는 오히려 위축되는 사람도 있었다”며 “격리자는 공중보건 차원에서 훌륭한 일을 한 사람이란 사회적 인식이 필요하다”고 덧붙였다.

이런 우려들을 반영해 통합심리지원단은 확진자가 병원에서 퇴원하는 대로 확진자와 가족을 대상으로 심리 상담을 진행할 예정이다. 자가격리 중인 능동감시자 등 신종 코로나 사태로 심리 상담이 필요한 이들은 심리상담 핫라인(1577-0199)에 전화해 24시간 심리 상담을 받을 수 있다. 채 교수는 “모두가 그런 것은 아니지만, 격리로 인해 불안 증상 등이 심해지는 것은 자연스러운 현상이니 격리 해제 뒤에도 불안이 높으면 상담을 받길 권한다”고 말했다.

오연서 김민제 기자

loveletter@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)