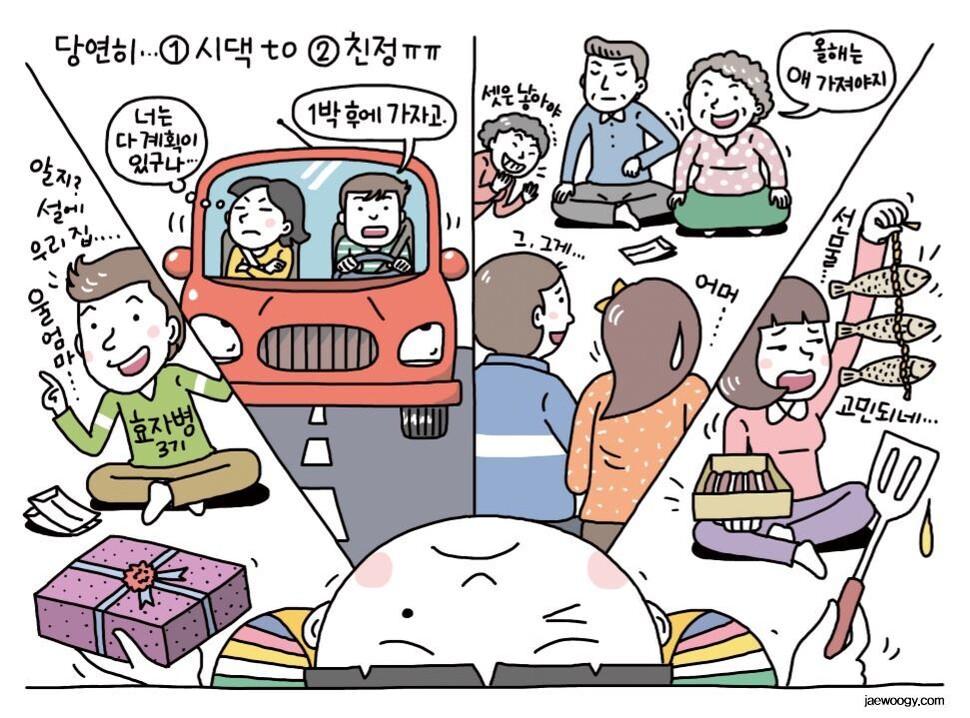

‘90년대생’인 배수지(이하 가명·30)씨는 최근 남편과 냉랭한 신경전을 했다. 지난해 12월 결혼한 배씨 부부에게 이번 설은 결혼 뒤 첫 명절이다. 남편은 결혼 전 “명절 때 양가 공평하게 한번씩 가자”고 말했다. 하지만 결혼 뒤 갑자기 ‘효자병’ 증상을 보이기 시작했다. 효자병은 결혼 뒤 갑자기 가족 문제에 엄청 신경 쓰는 남편을 일컫는 말이다. 남편은 얼마 전 “우리 어머니 혼자서 명절 노동 너무 힘들었는데 이제 우리가 좀 도와드려야 하지 않을까”라고 말했다. 배씨는 남편의 증세를 바로잡아줬다. “죽은 조상에게 절하려고 산 사람들이 허리 부서지게 일하는 문화를 바꾸는 게 어머니를 도와드리는 거야.”

2020년이 되면서 1990~1991년생이 30대에 접어들고 일부가 결혼을 하기 시작하면서 1990년대생들이 처음으로 며느리나 예비 며느리가 되어 설 명절을 맞이하게 됐다. 2010년대 중반부터 불기 시작한 페미니즘 열풍으로 젠더 의식이 상대적으로 충만한 1990년대생들은 가부장주의 명절 관습에 속앓이하기보다는 직설 화법으로 문제 해결을 시도한다.

김혜나(29)씨는 최근 시가 어른들에게 “그래도 첫 명절인데 한복 입고 올 거지?”라는 말을 들었다. 기가 막혔지만 더 속상했던 건 남편의 침묵이었다. 연애 때 남편은 명절 내내 김씨와 시간을 보냈다. 명절 때마다 누구 집에 먼저 갈지 협의하기로 약속하기도 했다. 하지만 결혼 뒤 남편은 “설 전날 오후 우리 집에 가서 1박 하고, 설날 아침을 먹고 세배하고 오전 10시쯤 처가로 가자”며 “처가가 지방이라 그래도 어머니가 배려해준 것”이라고 생색을 냈다. 김씨는 “결혼한 주변 친구들은 대부분 ‘명절 아침 시가, 오후 처가’의 동선”이라며 “내 부모에게 가는 걸 왜 시가에서 ‘허락한다’고 하는지 이해되지 않는다”고 말했다. 배씨도 “시가 먼저, 친정 먼저는 부부 관계의 불평등성을 상징한다”고 말했다.

선물과 제사도 스트레스다. 오는 5월 결혼을 앞둔 심혜지(29)씨는 예비 시가에 어떤 선물을 보내야 할지 한달째 고민 중이다. 친구들과 상담도 여러번 했다. 누군가는 ‘보리굴비’를 추천했고, 누군가는 ‘캘리그래피로 쓴 편지와 도라지정과’를 추천했다. 심씨는 “남편은 처가 선물에 신경도 안 쓰는데 나는 예의 바르고 센스 있는 역할을 강요받는 며느리 놀이를 하고 있다”고 푸념했다.

김소이(29)씨는 제사 문제를 두고 “열번도 넘게” 남편과 대화했지만 풀리지 않고 있다. 김씨 부부는 결혼 전 집안일을 최소화하기로 합의했고, 주로 배달음식을 시켜 먹는다. 요리는 주로 남편이 담당한다. 하지만 명절 때는 달랐다. “평소 잘 하지 않는 집안일을 왜 시가에 가서는 하루 종일 해야 하는지 벌써 머리가 아파져요. 게다가 좋아하는 사람도 먹을 사람도 없는 음식을 습관적으로 무한정 한다는 것도 납득이 가지 않아요. 하지만 남편은 상황을 방관할 뿐입니다.”

90년대생 (예비) 며느리들에게 ‘명절에 가장 듣기 싫은 말’을 묻자 한결같이 “아이 언제 가질 계획이냐”는 질문이라고 답했다. 배씨는 “가끔 ‘그래도 아들은 하나 있어야지’라는 말을 들으면 어떤 표정을 지어야 할지 벌써 불편하다”고 말했다. 전상진 서강대 교수(사회학)는 “90년대생들이 불편한 관례나 부당한 관습의 당사자가 되기 시작하면서 이들에 강한 의구심을 갖기 시작했다”며 “명절 갈등은 60년대생 어머니와 90년대생 며느리의 갈등이 아니라 가부장제의 당사자인 시아버지와 남편들의 문제다. 명절의 기능과 중심축을 의심하는 젊은 여성들이 폭발적으로 등장하고 있으니 ‘가부장’들이 어떤 역할 변화를 해야 할지 성찰해야 한다”고 말했다.

김완 기자 funnybone@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)