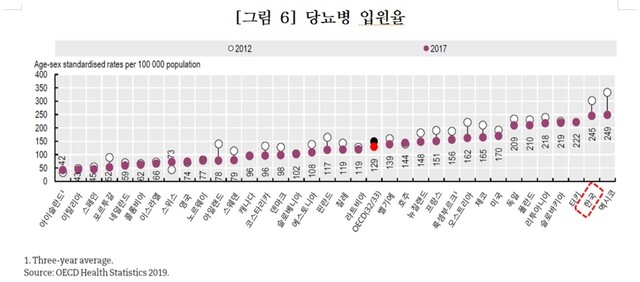

2017년 한국에서 당뇨병으로 병원에 입원한 환자는 10만명당 245명으로, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 멕시코에 이어 두 번째로 많은 것으로 나타났다. 당뇨병 같은 만성질환은 동네 의원 등 ‘일차 의료’에서 지속해서 관리하면 입원을 줄일 수 있어, 이러한 병의 입원율이 높다는 것은 국내 보건의료체계에서 만성질환 예방·관리가 취약하다는 의미다.

최근 오이시디가 발표한 ‘2019 한눈에 보는 보건’(Health at a Glance) 자료를 17일 보건복지부가 분석해 내놓은 결과를 보면, 한국의 만성질환으로 인한 입원율은 다른 오이시디 회원국들에 견줘 높은 것으로 나타났다. 천식 및 당뇨병 입원율은 각각 15살 이상 인구 10만명당 81명과 245.2명으로, 회원국 평균 41.9명과 129명보다 두 배가량 높았다. 특히 당뇨병 입원율은 비교 가능한 33개 오이시디 회원국 가운데 멕시코(249명)에 이어 2위였다. 당뇨병 입원율이 가장 낮은 나라는 인구 10만명당 42명인 아이슬란드였다.

2008년 이후 감소 추세이긴 하나, 만성질환 입원율이 여전히 높은 데 대해 복지부 산하 건강보험심사평가원 김경훈 심사평가연구부장은 “일차 의료에서 만성질환 관리가 미흡하거나 보건의료체계가 민간 병원 중심이다보니 입원을 쉽게 하는 구조 등이 작용한 것으로 보인다”고 설명했다.

한국의 당뇨병 입원율은 오이시디 33개국 중 멕시코에 이어 두번째로 높았다.(2017년 기준 코스타리카, 콜롬비아는 오이시디 미가입)

국내 노인 환자 다수는 여러 종류의 약을 만성적으로 복용하고 있었다. 75살 이상 환자 가운데 5개 이상의 약을 90일이 넘는 기간 동안 동시에 복용하는 비율(다제병용 처방률)은 68.1%로, 관련 자료를 제출한 오이시디 7개국(평균 48.3%) 가운데 가장 높았다. 고혈압·당뇨병 등 만성질환을 복합적으로 앓고 있는 노인이 늘면서 이러한 결과가 나타난 것으로 보인다. 여러 종류의 약을 함께 먹을 경우 약물과 약물 간 상호 부작용, 처방 오류 등 되레 건강을 해치는 문제가 나타날 수 있어 관리 대책이 필요하다.

2017년 기준으로 한국은 여전히 항생제를 많이 사용하는 나라다. 항생제는 병의 원인인 세균을 죽이지만, 오남용할 경우 죽지 않고 살아남은 내성균이 계속 증식해 더 큰 건강 피해를 유발할 수 있다. 2017년 국내 의료기관(상급종합병원 제외) 처방으로 항생제를 먹은 외래 환자는 하루에 인구 1천명당 26.5명으로 오이시디 31개국 평균인 18.3명보다 많았다. 처음 사용한 항생제가 효과가 없을 때 사용해야 하는 ‘광범위 항생제’ 세팔로스포린 및 퀴놀론계가 전체 항생제 처방량에서 차지하는 비중은 34.5%로 오이시디 31개국 가운데 가장 높았다. 광범위 항생제를 지나치게 많이 사용할 경우 항생제 내성 문제는 더 심각해질 수 있다.

한편, 2010~2014년 한국의 대장암, 직장암, 위암 5년 순 생존율은 각각 71.8%, 71.1%, 68.9%로 오이시디 32개국 가운데 가장 높게 나타났다. 암 5년 순 생존율이란, 다른 질환이 없는 경우 암 진단을 받고 5년 동안 숨지지 않고 생존하는 비율이다.

박현정 기자

saram@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![윤석열 쪽 증인 국정원 3차장 “선관위, 서버 점검 불응 안했다” [영상] 윤석열 쪽 증인 국정원 3차장 “선관위, 서버 점검 불응 안했다” [영상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503422.webp)