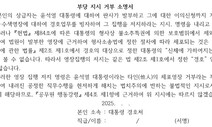

홀로 동네 미용실을 운영하는 이현숙씨가 29일 서울 송파구 ‘아씨머리방’에서 손님의 머리를 매만지고 있다. 김종수 기자 jongsoo@hani.co.kr

무너지는자영업자 ③ 동네 미용실

‘아씨머리방’ 운영 이효숙씨

“돈 많은 사람들은 고급 미용실로 가고, 서민들도 브랜드 따라 프랜차이즈 미용실로 몰려가고. 동네 미용실은 오는 사람이 없어요.”

서울 송파구에서 10여년째 ‘아씨머리방’을 운영하고 있는 미용사 이효숙(46)씨. 오전 8시에 문을 열어 밤 10시까지 손님의 머리카락를 자르고 지지고, 미용실을 쓸고 닦는 것까지 모두 혼자 한다.

“경기가 좋을 때는 저도 직원을 2명까지 뒀어요. 처음 이 자리로 옮겨왔던 93년에만 해도 워낙 미용사 수요가 많아 직원 구하기가 어려웠는데, 요새는….” 이씨의 말꼬리가 한숨과 겹치면서 흐릿해진다.

긴 불황의 그림자와 프랜차이즈 업체의 공세 속에서 그처럼 ‘미용기술’ 하나만 믿고 창업한 ‘나홀로’ 미용실 주인들의 한숨이 깊어지고 있다. 2002년 8만6천여곳에 이르렀던 미용실 수는 2003년 한해에만 4천여곳이 줄어들었다.(표 참조)

요즘 미용 시장은 △5천원짜리 커트를 내세운 남성전문 미용실 체인 △파마·염색·코팅 등을 모두 2만원 균일가로 내세우는 미용실 체인 △강남·신촌 일대의 고급 미용실로 대별된다. 그 틈바구니에서 동네 미장원들이 비명을 지르고 있다.

“젊은 사람들은 똑같은 값이라도 브랜드 있는 프랜차이즈 업체를 좋아해요. 게다가 유행을 많이 따지지 않는 남자 손님들마저도 몇 천원 차이로 남성전용 미용실로 가니 답답하죠.” 여자 손님들이 많은 미장원을 쑥스러워하는 남자 고객들이 남성전용 체인 미장원으로 가면서 이씨네 가게도 남자 손님이 절반으로 줄었다고 한다.

“경기가 좋을 때는 저도 직원을 2명까지 뒀어요. 처음 이 자리로 옮겨왔던 93년에만 해도 워낙 미용사 수요가 많아 직원 구하기가 어려웠는데, 요새는….” 이씨의 말꼬리가 한숨과 겹치면서 흐릿해진다.

긴 불황의 그림자와 프랜차이즈 업체의 공세 속에서 그처럼 ‘미용기술’ 하나만 믿고 창업한 ‘나홀로’ 미용실 주인들의 한숨이 깊어지고 있다. 2002년 8만6천여곳에 이르렀던 미용실 수는 2003년 한해에만 4천여곳이 줄어들었다.(표 참조)

요즘 미용 시장은 △5천원짜리 커트를 내세운 남성전문 미용실 체인 △파마·염색·코팅 등을 모두 2만원 균일가로 내세우는 미용실 체인 △강남·신촌 일대의 고급 미용실로 대별된다. 그 틈바구니에서 동네 미장원들이 비명을 지르고 있다.

“젊은 사람들은 똑같은 값이라도 브랜드 있는 프랜차이즈 업체를 좋아해요. 게다가 유행을 많이 따지지 않는 남자 손님들마저도 몇 천원 차이로 남성전용 미용실로 가니 답답하죠.” 여자 손님들이 많은 미장원을 쑥스러워하는 남자 고객들이 남성전용 체인 미장원으로 가면서 이씨네 가게도 남자 손님이 절반으로 줄었다고 한다.

서민까지 프랜차이즈 찾아

월세 맞추기도 버거운데 손님 떨어질라 손해나도…

미용실 차리려는 젊은이에 잘 해보라는 말 못해 아씨머리방은 여자 커트는 7천원, 퍼머는 2만5천~3만원을 받는다. 10년 전 미용실을 시작할 때와 같은 값이다. “노동비며 재료비 등을 따지면 아무리 ‘아줌마’ 파마를 해도 3만5천원은 받아야 해요. 그런데 다른 곳에서는 2만원을 받으니, 손해가 나도 손님 떨어지게는 못하잖아요.” 요새 같아선 일주일에 하루만 쉬는데도 월세 55만원을 맞추기 버거울 지경이다. 하루 퍼머 손님이 10명을 넘기는 날이 거의 없는 실정이다. 그는 “고3·고1인 아들·딸에게 ‘학원을 관두면 안 되냐’는 말이 목구멍까지 나오곤 한다”고 말했다. 창업할 때의 희망은 이미 날아가 버린듯 보이지 않고, 저가 공세에 ‘헤어 디자이너’의 자존심마저 위태롭다. “남의 미용실에서 설움 받으며 세탁기도 없이 찬물에 수건 빨래 하고, 파마약에 손 터져가며 기술을 배웠지만 그래도 이 기술만 제대로 배우면 미용실 차려서 잘 살 수 있을 거란 믿음이 있었어요. 그런데, 요새 미용기술 배워 자기 가게 차리겠다는 젊은이들 보면 ‘잘 해보라’고 격려만 할 수 없는 게 솔직한 심정입니다.”<끝> 이정애 기자 hongbyul@hani.co.kr

연도별 미용실 숫자 추이

서민까지 프랜차이즈 찾아

월세 맞추기도 버거운데 손님 떨어질라 손해나도…

미용실 차리려는 젊은이에 잘 해보라는 말 못해 아씨머리방은 여자 커트는 7천원, 퍼머는 2만5천~3만원을 받는다. 10년 전 미용실을 시작할 때와 같은 값이다. “노동비며 재료비 등을 따지면 아무리 ‘아줌마’ 파마를 해도 3만5천원은 받아야 해요. 그런데 다른 곳에서는 2만원을 받으니, 손해가 나도 손님 떨어지게는 못하잖아요.” 요새 같아선 일주일에 하루만 쉬는데도 월세 55만원을 맞추기 버거울 지경이다. 하루 퍼머 손님이 10명을 넘기는 날이 거의 없는 실정이다. 그는 “고3·고1인 아들·딸에게 ‘학원을 관두면 안 되냐’는 말이 목구멍까지 나오곤 한다”고 말했다. 창업할 때의 희망은 이미 날아가 버린듯 보이지 않고, 저가 공세에 ‘헤어 디자이너’의 자존심마저 위태롭다. “남의 미용실에서 설움 받으며 세탁기도 없이 찬물에 수건 빨래 하고, 파마약에 손 터져가며 기술을 배웠지만 그래도 이 기술만 제대로 배우면 미용실 차려서 잘 살 수 있을 거란 믿음이 있었어요. 그런데, 요새 미용기술 배워 자기 가게 차리겠다는 젊은이들 보면 ‘잘 해보라’고 격려만 할 수 없는 게 솔직한 심정입니다.”<끝> 이정애 기자 hongbyul@hani.co.kr

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] 윤석열 ‘가짜 출근’, 경찰 교통 무전에서도 드러났다 [단독] 윤석열 ‘가짜 출근’, 경찰 교통 무전에서도 드러났다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0112/20250112502015.jpg)