【가신이의 발자취】 넝마공동체 설립자 윤팔병 선생님을 보내며

“사람은 누구나 배고프면 먹어야 하고, 무식하면 배워야 하고, 아프면 치료받아야 한다.” 윤팔병 선생님이 생전에 강조하던 말이다. 인간 생존에 필요한 이 기본적인 것을 책임지지 않으면 야만국가라고 하셨다.

선생님은 1941년 전남 함평에서 태어났다. 10남매 중 일곱 형은 6·25 때 월북했거나 군경에게 총을 맞아 죽고 자살을 하기도 했다. ‘빨갱이 가족’이란 이유로 형수가 끌려갔다 온 사이 얼어 죽은 갓난 조카도 있었다. 군경이 그의 어머니를 향해 권총을 쏘아대는 것도 눈앞에서 지켜봐야 했다.

아무튼 두 형제만 살아남아 팔병이는 초등 3학년 때 중퇴했지만, 막내 구병이는 철학 교수가 되었다. 팔병이는 거지, 구두닦이, 넝마주이, 권투 선수, 깡패 등 밑바닥 인생을 전전하다가 76년 결혼하면서 생활의 안정을 찾았다. 결혼 부조금 3만원으로 방 딸린 가게를 얻어 77년부터 서울 영동고 앞에서 ‘고서집’이란 헌책방을 꾸리기 시작했고, 부인도 미용실을 운영했다. 선생님은 독학으로 한문과 일어도 공부했고, 상당한 사회과학 서적도 독파했다. 헌책방은 80년대 시국사건으로 수배 중이던 대학생들이 먹고 자며 용돈도 벌던 아지트이기도 했다.

“사람은 누구나 배고프면 먹어야 하고, 무식하면 배워야 하고, 아프면 치료받아야 한다.” 윤팔병 선생님이 생전에 강조하던 말이다. 인간 생존에 필요한 이 기본적인 것을 책임지지 않으면 야만국가라고 하셨다.

선생님은 1941년 전남 함평에서 태어났다. 10남매 중 일곱 형은 6·25 때 월북했거나 군경에게 총을 맞아 죽고 자살을 하기도 했다. ‘빨갱이 가족’이란 이유로 형수가 끌려갔다 온 사이 얼어 죽은 갓난 조카도 있었다. 군경이 그의 어머니를 향해 권총을 쏘아대는 것도 눈앞에서 지켜봐야 했다.

아무튼 두 형제만 살아남아 팔병이는 초등 3학년 때 중퇴했지만, 막내 구병이는 철학 교수가 되었다. 팔병이는 거지, 구두닦이, 넝마주이, 권투 선수, 깡패 등 밑바닥 인생을 전전하다가 76년 결혼하면서 생활의 안정을 찾았다. 결혼 부조금 3만원으로 방 딸린 가게를 얻어 77년부터 서울 영동고 앞에서 ‘고서집’이란 헌책방을 꾸리기 시작했고, 부인도 미용실을 운영했다. 선생님은 독학으로 한문과 일어도 공부했고, 상당한 사회과학 서적도 독파했다. 헌책방은 80년대 시국사건으로 수배 중이던 대학생들이 먹고 자며 용돈도 벌던 아지트이기도 했다.

선생님과는 85년 서울 삼성동에 넝마공동체 제1작업장을 열었을 때부터 7년간 총무를 맡으며 인연을 맺었다. 선생님은 설립자이자 대장이었고 대표는 따로 두었다. 하지만 늘 넝마주이들과 함께 주변 10여개 아파트 단지를 돌며 재활용품을 모았다. 이듬해엔 영동5교 다리 밑에 제2작업장을 설립해 한때는 두 곳에서 넝마주이 70~80여명이 압구정동과 대치동 아파트 등에서 나오는 폐품을 매일 대형 트럭 네댓대씩 가득 모았다. 그 덕분에 넝마주이, 노숙자들이 스스로 일해서 먹고사는 공동체 기반이 만들어졌다.

그는 2004년부터 6년간 아름다운가게 공동대표를 하면서 30개 조금 넘던 가게를 170여개까지 늘리는 데 기여했다. 넝마공동체에서 나오는 많은 헌옷을 기부한 이유도 있지만 그의 ‘헌옷 장사’ 노하우가 크게 작용했다. 그는 유럽 여러 나라의 명품을 한눈에 알아보고, 짝퉁 여부를 판단할 줄 알았다. 아마도 생존을 위해 죽기 살기로 혼자 터득한 감각이 생업은 물론 아름다운가게에서도 크게 보탬이 된 것이리라. 강남 부촌에서 나오는 옷과 서민동네에서 버려진 옷의 상품가치를 정확히 알고 있었고, 명품은 어디에서 얼마쯤에, 일반옷은 어디에서 얼마쯤에 팔아야 되는지 정확히 알고 있었다.

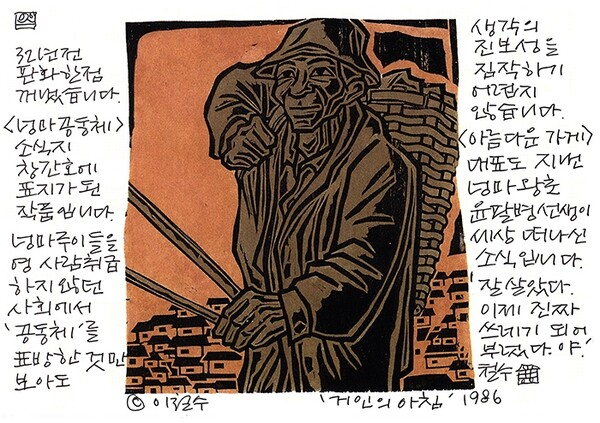

공동체에서는 86년 회지 <넝마>를 창간해 정기적으로 펴냈고 교양강좌도 열어, 이오덕 선생님·박원순 변호사·김록호 사당의원 원장, 박인배 연출가·허병섭 목사·이동철 작가·윤구병 교수 등을 강사로 모시기도 했다. 회지(1~5호)는 지금 민주화운동기념사업회 자료실에도 보존되어 있다.

선생님과는 85년 서울 삼성동에 넝마공동체 제1작업장을 열었을 때부터 7년간 총무를 맡으며 인연을 맺었다. 선생님은 설립자이자 대장이었고 대표는 따로 두었다. 하지만 늘 넝마주이들과 함께 주변 10여개 아파트 단지를 돌며 재활용품을 모았다. 이듬해엔 영동5교 다리 밑에 제2작업장을 설립해 한때는 두 곳에서 넝마주이 70~80여명이 압구정동과 대치동 아파트 등에서 나오는 폐품을 매일 대형 트럭 네댓대씩 가득 모았다. 그 덕분에 넝마주이, 노숙자들이 스스로 일해서 먹고사는 공동체 기반이 만들어졌다.

그는 2004년부터 6년간 아름다운가게 공동대표를 하면서 30개 조금 넘던 가게를 170여개까지 늘리는 데 기여했다. 넝마공동체에서 나오는 많은 헌옷을 기부한 이유도 있지만 그의 ‘헌옷 장사’ 노하우가 크게 작용했다. 그는 유럽 여러 나라의 명품을 한눈에 알아보고, 짝퉁 여부를 판단할 줄 알았다. 아마도 생존을 위해 죽기 살기로 혼자 터득한 감각이 생업은 물론 아름다운가게에서도 크게 보탬이 된 것이리라. 강남 부촌에서 나오는 옷과 서민동네에서 버려진 옷의 상품가치를 정확히 알고 있었고, 명품은 어디에서 얼마쯤에, 일반옷은 어디에서 얼마쯤에 팔아야 되는지 정확히 알고 있었다.

공동체에서는 86년 회지 <넝마>를 창간해 정기적으로 펴냈고 교양강좌도 열어, 이오덕 선생님·박원순 변호사·김록호 사당의원 원장, 박인배 연출가·허병섭 목사·이동철 작가·윤구병 교수 등을 강사로 모시기도 했다. 회지(1~5호)는 지금 민주화운동기념사업회 자료실에도 보존되어 있다.

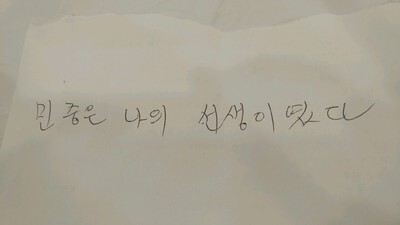

선생님은 ‘다리 밑의 마르크스’ 또는 ‘자생 사회주의’라고 불리기도 했던 빈민운동의 대부였다. 한 달 전쯤 ‘민중은 나의 선생이였다’라는 글을 써주며 판화가 이철수 화백에게 전해주라고 하셨다.

“마누라와 팬티만 빼고, 모두 중고품이다”라며 너스레를 떨곤 하셨다. 늘 중고 명품을 멋지게 차려입고 다니며 필요한 사람들에게 나눠주곤 했다. 지난달 25일 떠나신 선생의 장례식장에 모인 이철수·박불똥 화백과 윤구병, 그리고 나는 각자 모자와 목도리와 외투 등 생전에 받은 중고 명품들을 하나씩 걸치고 왔다. 하늘나라에서 보았다면 생전처럼 좋아하셨을 것이다. 다만, 지난 3년간 넝마공동체 철거와 억대의 행정대집행비 등을 부과해 선생을 괴롭혔던 신연희 강남구청장이 비리로 구속된 ‘기쁜 소식’을 보고할 수 없어 아쉽다.

송경상/넝마공동체 초대 총무·나눔교육연구소 대표

선생님은 ‘다리 밑의 마르크스’ 또는 ‘자생 사회주의’라고 불리기도 했던 빈민운동의 대부였다. 한 달 전쯤 ‘민중은 나의 선생이였다’라는 글을 써주며 판화가 이철수 화백에게 전해주라고 하셨다.

“마누라와 팬티만 빼고, 모두 중고품이다”라며 너스레를 떨곤 하셨다. 늘 중고 명품을 멋지게 차려입고 다니며 필요한 사람들에게 나눠주곤 했다. 지난달 25일 떠나신 선생의 장례식장에 모인 이철수·박불똥 화백과 윤구병, 그리고 나는 각자 모자와 목도리와 외투 등 생전에 받은 중고 명품들을 하나씩 걸치고 왔다. 하늘나라에서 보았다면 생전처럼 좋아하셨을 것이다. 다만, 지난 3년간 넝마공동체 철거와 억대의 행정대집행비 등을 부과해 선생을 괴롭혔던 신연희 강남구청장이 비리로 구속된 ‘기쁜 소식’을 보고할 수 없어 아쉽다.

송경상/넝마공동체 초대 총무·나눔교육연구소 대표

김차균(왼쪽 둘째) 2대 대표.

넝마공동체 설립 초기인 1987년 직접 경운기를 몰고 폐품을 수거하러 다니던 시절의 윤팔병(맨 앞) 대장과 송경상(오른쪽 둘째) 초대 총무

1986년 넝마공동체 회지 <넝마> 창간호 표지로 실린 이철수 판화 ‘거인의 아침’.

연재가신이의 발자취

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![“박근혜보다 죄 큰데 윤석열 탄핵될지 더 불안…그러나” [영상] “박근혜보다 죄 큰데 윤석열 탄핵될지 더 불안…그러나” [영상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0201/17383957080479_20250201500431.webp)