온가족 구독운동 펴는 창간 애독자 최준희, 옥순씨 자매

[한겨레를사랑하는사람들] “매일 아침 ‘통쾌한 수다’로 시작해요”

“언니, 오늘 홍세화 칼럼 봤수?”

“응, 정말 탁월한 지적이더라. 오늘 그림판은 또 어떻고. 너무 통쾌하지 않니?”

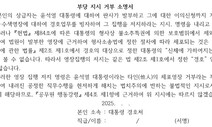

서울 강남구 역삼동에 사는 최준희(39·사진 오른쪽)·옥순(42·왼쪽)씨 자매의 하루는 늘 〈한겨레〉를 읽고 난 뒤에 나누는 전화 통화로 시작된다.

최준희(39)씨는 한겨레와 17년 된 친구사이다. 스물두 살 때 국회의원 선거 유세장에서 〈한겨레신문〉이 곧 발간된다는 호외를 처음 만났다. “아, 우리 현실이 이렇구나. 답답한 마음이 뻥 뚫리는 것 같았어요.”

한겨레신문이 창간될 무렵 아직 일자리를 구하지 못한 ‘백수’였지만 그는 40만원(80주)이라는 거금을 투자해 창간주주가 됐고, 그 이후 쭉 〈한겨레신문〉의 열혈 독자가 됐다.

“똑같은 구독료 내고 왜 얇은 한겨레를 보냐는 사람도 있는데 다른 신문들 두꺼워봤자 순 광고 투성이더라구요. 읽을거리로 비교해보면 한겨레가 절대 빠지지 않던 걸요, 뭐.”

그가 좋아하는 것은 사설과 칼럼, 만화다. “꾸짖듯 큰소리치지 않고 논리로 차분히 설득하는 게 마음에 들어서”다. 그는 마음에 드는 기사나 칼럼이 있으면 오려서 책갈피에 끼워두었다가 가족·친구 등 만나는 사람들마다 나눠주곤 했다. 그는 “연예인 얘기나 하는 것보다 새로운 대화거리도 생기니 좋다”고 설명했다.

그러던 그가 요즘은 기사 스크랩 전달하는 일을 중단했다. “한 대기업에서 광고를 끊어 어렵다는 얘기도 들리고, 독자배가운동을 펴면서 제2의 창간을 준비한다는데 가만히 있어선 안되겠더라고요.” 그래서 그는 만나는 사람들마다 한겨레를 보라고 권하고 있다.

“회사 가서 인터넷으로 보면 되는데 굳이 구독까지 해야 하냐”던 동생 가족까지 설득해 지금은 5남매 중 4명이 한겨레 가족이 됐다. 전화 한 통화로 단번에 독자 7명을 늘렸다.

최씨는 “국민의 20% 밖에 안 되는 상위층을 대변하는 특정 신문의 구독률이 일방적으로 높은 건 문제가 있다”며 “〈한겨레〉처럼 서민층을 위한 신문을 보는 독자들이 더 늘어날 수 있도록 작은 힘이나마 보탤 것”이라고 힘주어 말했다.

글·사진 이정애 기자 hongbyul@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] 윤석열 ‘가짜 출근’, 경찰 교통 무전에서도 드러났다 [단독] 윤석열 ‘가짜 출근’, 경찰 교통 무전에서도 드러났다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0112/20250112502015.jpg)