네이버 데이터센터의 내부 모습. 엔에이치엔(NHN) 제공

그린피스, 한국 IT기업 재생에너지 성적 발표

강원도 춘천에 있는 ‘네이버 데이터센터’의 서버 12만대는 24시간 쉼없이 돌아간다. 네이버에 접속해 검색어를 입력하거나 동영상·음악을 플레이하면 서버는 해당 정보를 찾아 사용자에게 연결해준다. 이 과정에서 서버가 뿜어내는 엄청난 열기를 식히는 냉각·공조시설 역시 24시간 작동하는데, 일반적으로 서버 가동 및 냉각에 들어가는 전기료가 데이터센터 운영비의 3분의 1 정도를 차지한다고 한다. 이 냉각비를 절감하려고 외국 정보기술(IT) 업체들이 알래스카처럼 추운 지역에 데이터센터를 건설할 정도로 전기료 부담은 큰 편이다.

지난해 1년간 네이버 데이터센터가 쓴 전력사용량은 5271만㎾h에 이른다. 핵·화력발전에 주로 의존하는 국내 상황을 고려할 때, 서버 운영에만 2만2352tCO₂(이산화탄소톤: 온실가스 배출량을 이산화탄소를 기준으로 환산한 값)을 배출한 셈이다. 이는 고속철을 이용해 서울과 부산을 17만8000번 오갈 때 발생하는 이산화탄소 양에 해당한다. 구글링(구글 검색)을 한번 할 때마다 이산화탄소 0.2g이 배출되는 것으로 알려져 있다.

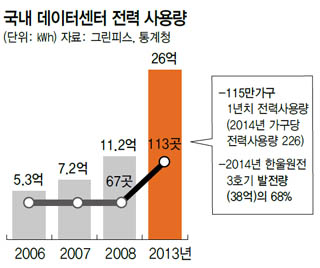

정보통신산업이 제조업과 달리 ‘굴뚝 없는 청정산업’이라는 주장은 옛날얘기다. ‘전기 먹는 하마’로 알려진 데이터센터 때문이다. 한국아이티(IT)서비스산업협회 자료(2013년)를 보면, 전세계에 50만9200개, 국내에는 113개의 데이터센터가 가동되고 있다. 국내 데이터센터들이 2013년 사용한 전력사용량은 26억㎾h로, 그해 국내 전체 전력사용량의 0.5%에 달했다. 스마트폰 등에 의한 데이터 사용량이 늘고 클라우드컴퓨팅이 활성화하면서 데이터센터 전력사용량은 연평균 40% 이상씩 늘고 있다.

데이터센터 국내 113곳

지난해 1년간 네이버 데이터센터가 쓴 전력사용량은 5271만㎾h에 이른다. 핵·화력발전에 주로 의존하는 국내 상황을 고려할 때, 서버 운영에만 2만2352tCO₂(이산화탄소톤: 온실가스 배출량을 이산화탄소를 기준으로 환산한 값)을 배출한 셈이다. 이는 고속철을 이용해 서울과 부산을 17만8000번 오갈 때 발생하는 이산화탄소 양에 해당한다. 구글링(구글 검색)을 한번 할 때마다 이산화탄소 0.2g이 배출되는 것으로 알려져 있다.

정보통신산업이 제조업과 달리 ‘굴뚝 없는 청정산업’이라는 주장은 옛날얘기다. ‘전기 먹는 하마’로 알려진 데이터센터 때문이다. 한국아이티(IT)서비스산업협회 자료(2013년)를 보면, 전세계에 50만9200개, 국내에는 113개의 데이터센터가 가동되고 있다. 국내 데이터센터들이 2013년 사용한 전력사용량은 26억㎾h로, 그해 국내 전체 전력사용량의 0.5%에 달했다. 스마트폰 등에 의한 데이터 사용량이 늘고 클라우드컴퓨팅이 활성화하면서 데이터센터 전력사용량은 연평균 40% 이상씩 늘고 있다.

데이터센터 국내 113곳

한해 26억㎾h 전력 사용하지만

재생에너지 사용 1% 미만

네이버 “100% 목표” 약속…갈길 멀어 그린피스 “기업 각성뿐 아니라

정부 에너지정책도 함께 가야” 국제 환경단체 그린피스는 3일 서울 서교동 그린피스 한국사무소에서 ‘당신의 인터넷은 깨끗한가요? 한국 아이티 기업 재생가능에너지 성적표’를 발표했다. 태양광 등 재생에너지 사용 비율은 에스케이씨앤씨(SKC&C) 1%, 케이티(KT) 0.44%, 네이버 0.006%에 그쳤다. 관련 정보를 대부분 공개한 네이버가 유일하게 A를, 에스케이씨앤씨, 케이티, 엘지씨앤에스(LGC&S)는 D를, 정보 공개를 거부한 엘지유플러스(LGU+), 삼성에스디에스(SDS), 다음카카오는 F(낙제) 성적표를 받았다. 국내 데이터센터 대부분은 수도권에 집중돼 있다. 대단위 발전시설이 없기 때문에 다른 지역에서 생산한 전기를 끌어다 쓴다. 네이버는 이날 그린피스 발표에 맞춰 “춘천 데이터센터에서 사용하는 에너지를 모두 재생가능에너지로 바꿔가겠다”고 약속했다. 국내 첫 시도이지만 100% 전환 시기가 언제쯤인지는 밝히지 않았다. 그린피스의 개리 쿡 선임분석가는 “한국의 경우 기업들의 비전뿐만 아니라 정부의 에너지 정책도 함께 발맞춰가야 할 필요가 있다”고 했다. 네이버 역시 “한국전력에서 받는 전기 자체가 대부분 화력·원자력 기반이기 때문에 100% 달성까지 가기에는 넘어야 할 장벽이 많다”고 했다. 그런데 정부는 2011년부터 △저렴한 전기료 △겨울철 냉방비 절감 △안정적 지반 △중국·일본에 인접한 위치를 내세워 외국 기업들을 상대로 ‘글로벌 클라우드 데이터센터’ 유치를 적극 추진하고 있다. 핵발전소나 송전탑 건설 반대운동이 벌어지는 상황인데도 ‘값싼 전기료’를 앞세워 외국 기업의 데이터센터 유치에까지 나선 것이다. 그러나 실적은 미미해서, 일본 소프트뱅크 데이터센터가 경남 김해에 들어선 정도다. 그린피스의 이현숙 기후에너지 캠페이너는 “애플, 페이스북, 구글 등 글로벌 기업들 상당수가 이미 ‘100% 재생 가능 에너지 사용’을 약속한 상황에서 (외국 기업들이) 재생에너지 발전 비율이 3% 미만에 불과한 한국의 불리한 입지 조건을 택할 이유가 없을 것”이라고 했다. 정부 역시 데이터센터 ‘그린화’를 추진한 적이 있지만 지금은 거의 손을 놓은 상태다. 이 업무를 담당하는 미래창조과학부 김근영 정보통신사업과 사무관은 “기업들이 전력 사용 효율화 지표(PUE) 공개를 꺼려 현황 파악이 제대로 되지 않고 있다”고 했다. 이현숙 캠페이너는 “인터넷을 쓰는 순간 우리 모두 부지불식간에 이산화탄소 배출에 동참하는 악순환을 피할 수 없다. 정보기술업계의 각성과 정부 및 한전의 전기 생산 방식의 변화가 수반되지 않으면 데이터센터의 경쟁력 강화 역시 어렵다”고 했다. 방준호 기자 whorun@hani.co.kr

국내 데이터센터 전력 사용량

한해 26억㎾h 전력 사용하지만

재생에너지 사용 1% 미만

네이버 “100% 목표” 약속…갈길 멀어 그린피스 “기업 각성뿐 아니라

정부 에너지정책도 함께 가야” 국제 환경단체 그린피스는 3일 서울 서교동 그린피스 한국사무소에서 ‘당신의 인터넷은 깨끗한가요? 한국 아이티 기업 재생가능에너지 성적표’를 발표했다. 태양광 등 재생에너지 사용 비율은 에스케이씨앤씨(SKC&C) 1%, 케이티(KT) 0.44%, 네이버 0.006%에 그쳤다. 관련 정보를 대부분 공개한 네이버가 유일하게 A를, 에스케이씨앤씨, 케이티, 엘지씨앤에스(LGC&S)는 D를, 정보 공개를 거부한 엘지유플러스(LGU+), 삼성에스디에스(SDS), 다음카카오는 F(낙제) 성적표를 받았다. 국내 데이터센터 대부분은 수도권에 집중돼 있다. 대단위 발전시설이 없기 때문에 다른 지역에서 생산한 전기를 끌어다 쓴다. 네이버는 이날 그린피스 발표에 맞춰 “춘천 데이터센터에서 사용하는 에너지를 모두 재생가능에너지로 바꿔가겠다”고 약속했다. 국내 첫 시도이지만 100% 전환 시기가 언제쯤인지는 밝히지 않았다. 그린피스의 개리 쿡 선임분석가는 “한국의 경우 기업들의 비전뿐만 아니라 정부의 에너지 정책도 함께 발맞춰가야 할 필요가 있다”고 했다. 네이버 역시 “한국전력에서 받는 전기 자체가 대부분 화력·원자력 기반이기 때문에 100% 달성까지 가기에는 넘어야 할 장벽이 많다”고 했다. 그런데 정부는 2011년부터 △저렴한 전기료 △겨울철 냉방비 절감 △안정적 지반 △중국·일본에 인접한 위치를 내세워 외국 기업들을 상대로 ‘글로벌 클라우드 데이터센터’ 유치를 적극 추진하고 있다. 핵발전소나 송전탑 건설 반대운동이 벌어지는 상황인데도 ‘값싼 전기료’를 앞세워 외국 기업의 데이터센터 유치에까지 나선 것이다. 그러나 실적은 미미해서, 일본 소프트뱅크 데이터센터가 경남 김해에 들어선 정도다. 그린피스의 이현숙 기후에너지 캠페이너는 “애플, 페이스북, 구글 등 글로벌 기업들 상당수가 이미 ‘100% 재생 가능 에너지 사용’을 약속한 상황에서 (외국 기업들이) 재생에너지 발전 비율이 3% 미만에 불과한 한국의 불리한 입지 조건을 택할 이유가 없을 것”이라고 했다. 정부 역시 데이터센터 ‘그린화’를 추진한 적이 있지만 지금은 거의 손을 놓은 상태다. 이 업무를 담당하는 미래창조과학부 김근영 정보통신사업과 사무관은 “기업들이 전력 사용 효율화 지표(PUE) 공개를 꺼려 현황 파악이 제대로 되지 않고 있다”고 했다. 이현숙 캠페이너는 “인터넷을 쓰는 순간 우리 모두 부지불식간에 이산화탄소 배출에 동참하는 악순환을 피할 수 없다. 정보기술업계의 각성과 정부 및 한전의 전기 생산 방식의 변화가 수반되지 않으면 데이터센터의 경쟁력 강화 역시 어렵다”고 했다. 방준호 기자 whorun@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)