백범 제단에… 임헌영 민족문제연구소장(왼쪽부터), 윤경로 친일인명사전편찬위원회 위원장, 김병상 민족문제연구소 이사장이 8일 오후 ‘친일인명사전발간 국민보고대회’가 열린 서울 용산구 효창동 백범 김구묘역에서 백범의 제단에 사전을 바치고 있다. 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

예산삭감·소송 ‘외풍’에도

국민들 성금과 회비로 결실

“새로운 역사 열 계기되길”

국민들 성금과 회비로 결실

“새로운 역사 열 계기되길”

8일 <친일인명사전>의 발간은 해방 64년 만에 처음으로 민간 차원의 ‘친일파 청산 작업’이 일단락됐음을 뜻한다. 국가가 하지 못한 역사 청산의 과제를 민간이 먼저 조직적이고 체계적으로 정리해, 과거를 반성하고 미래로 나아가는 기초를 마련한 것이다.

임헌영 민족문제연구소 소장은 “기나긴 망각의 세월을 딛고 이제서야 역사의 치부를 드러낸 사전 편찬은 우리 민족 전체의 참회”라며 “우리 역사의 한 시기를 정리하고 새 시대를 열어갈 계기가 되길 바란다”고 말했다.

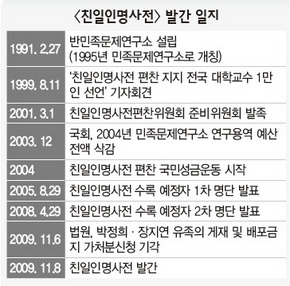

<친일인명사전>은 해방 직후 친일 청산을 위해 만들어진 ‘반민족행위특별조사위원회’(반민특위)가 와해된 지 60년, ‘친일인명사전 편찬위원회’(편찬위원회·위원장 윤경로)와 민족문제연구소가 본격적으로 발간 작업을 시작한 지 8년 만에 완성됐다.

이 사전의 구상은 <친일문학론>으로 유명한 친일연구가 고 임종국씨로 거슬러 올라간다. 임씨가 1989년 타계한 뒤 그 유업을 잇고자 1991년 ‘반민족문제연구소’(1995년 민족문제연구소로 개칭)가 설립되면서 사전 발간의 밑그림이 그려졌다. 2001년 12월 관련 학계를 망라한 편찬위원회가 구성돼, 강만길 전 상지대 총장과 서중석 성균관대 교수 등 역사학계를 중심으로 정치·경제·사회·문화·예술 등 각 분야의 교수·연구자 180여명이 편찬위원으로 참여했다.

이후 석·박사 연구자 80여명이 일제강점기의 공문서, 신문, 잡지 등 3000여 종의 문헌 자료를 수집하고 분석했다. 수집된 자료는 민족문제연구소가 사무실로 쓰고 있는 건물 지하 70여평을 채웠고, 이를 토대로 250만 건의 인물정보 데이터베이스가 구축됐다. 2005년 8월29일 사전 수록 예정자 3090명을 처음 발표했고, 지난해 4월29일 2차로 수록대상자 4776명을 재발표했다.

이런 과정을 거쳐 선정된 수록 대상자에 대한 사전 집필은 2007년부터 시작됐다. 편찬위원 등 180여명이 집필위원으로 나섰다. 2004년 모은 국민성금 7억여원과 민족문제연구소 회원 5000여명이 내는 회비는 사전 편찬사업의 든든한 버팀목이 됐다.

하지만 사전이 나오기까지 고비도 많았다. 2003년 12월 국회에서 관련 예산이 삭감되기도 했고, 수록 예정자 명단이 공개된 뒤 일부 후손들의 이의신청 및 발행금지 가처분신청도 이어졌다. 2000년 일제강점기의 과오에 대해 참회했던 천주교계와, 2005년 청년회 등에서 친일 참회선언을 발표한 천도교계도 교단 차원에서 이의신청서를 제출했다.

이후 석·박사 연구자 80여명이 일제강점기의 공문서, 신문, 잡지 등 3000여 종의 문헌 자료를 수집하고 분석했다. 수집된 자료는 민족문제연구소가 사무실로 쓰고 있는 건물 지하 70여평을 채웠고, 이를 토대로 250만 건의 인물정보 데이터베이스가 구축됐다. 2005년 8월29일 사전 수록 예정자 3090명을 처음 발표했고, 지난해 4월29일 2차로 수록대상자 4776명을 재발표했다.

이런 과정을 거쳐 선정된 수록 대상자에 대한 사전 집필은 2007년부터 시작됐다. 편찬위원 등 180여명이 집필위원으로 나섰다. 2004년 모은 국민성금 7억여원과 민족문제연구소 회원 5000여명이 내는 회비는 사전 편찬사업의 든든한 버팀목이 됐다.

하지만 사전이 나오기까지 고비도 많았다. 2003년 12월 국회에서 관련 예산이 삭감되기도 했고, 수록 예정자 명단이 공개된 뒤 일부 후손들의 이의신청 및 발행금지 가처분신청도 이어졌다. 2000년 일제강점기의 과오에 대해 참회했던 천주교계와, 2005년 청년회 등에서 친일 참회선언을 발표한 천도교계도 교단 차원에서 이의신청서를 제출했다.

그러나 국회에서 삭감된 예산은 2004년 국민성금운동으로 채울 수 있었고, 박정희 전 대통령과 장지연, 엄상섭 등의 유족이 제기한 게재금지 가처분 신청 등은 법원에서 기각됐다. 윤경로 편찬위원장(전 한성대 총장)은 “편찬사업이 첫 성과를 내기까지 험난한 과정이 있었다”며 “끝이 보이지 않는 방대한 작업과 외압 속에서 지치고 좌절할 때마다 격려와 성원을 보내준 국민들이 없었다면 사전은 나올 수 없었을 것”이라고 말했다. 김민경 기자 salmat@hani.co.kr

그러나 국회에서 삭감된 예산은 2004년 국민성금운동으로 채울 수 있었고, 박정희 전 대통령과 장지연, 엄상섭 등의 유족이 제기한 게재금지 가처분 신청 등은 법원에서 기각됐다. 윤경로 편찬위원장(전 한성대 총장)은 “편찬사업이 첫 성과를 내기까지 험난한 과정이 있었다”며 “끝이 보이지 않는 방대한 작업과 외압 속에서 지치고 좌절할 때마다 격려와 성원을 보내준 국민들이 없었다면 사전은 나올 수 없었을 것”이라고 말했다. 김민경 기자 salmat@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)