맞벌이를 하는 딸 부부를 위해 문아무개(72)씨가 8일 오전 서울 강서구 화곡동 집에서 생후 4개월 된 손녀를 돌보고 있다. 저녁 늦게까지 아이를 봐주는 어린이집을 찾기 어려운데다 시설에 대한 불신이 커서, ‘친정어머니’ 등 부모 세대가 양육을 맡게 되는 일이 비일비재하다. 정용일 기자 yongil@hani.co.kr

[민생뉴딜] 서민경제 살리기 긴급제안

⑦맞벌이도 보육료 허리휜다

⑦맞벌이도 보육료 허리휜다

정부는 올 하반기부터 0~4살 영유아를 둔 소득하위 50% 가정에 표준 보육료를 전액 면제하는 등 지원을 대폭 늘렸다. 하지만 중산층·서민의 보육 부담 덜어주기는 쉽지 않아 보인다. 중산층은 사교육 시장이 끼어든 보육료 ‘웃돈’ 구조에 허리가 휘고 있다. 저소득층·서민은 이런저런 비용이 추가로 드는 ‘무상’ 보육에 실망할 수밖에 없다. 소득 수준이 다른 맞벌이 가정 두 집의 보육 고민을 통해 경제위기 속 우리 보육 체계의 실상을 들여다본다

어린이집 공짜인 줄 알지만

어린이집 공짜인 줄 알지만

사실은 원비 내기 힘들어요

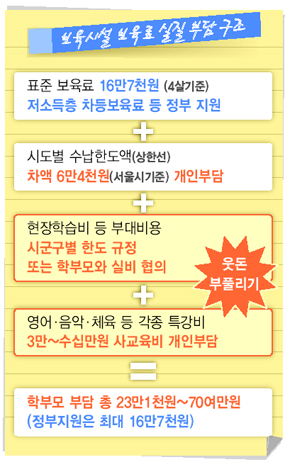

초등학교 입학 뒤가 더 걱정 150만원 맞벌이 사설 어린이집 선택 손아무개(35·여·서울 시흥본동)씨 부부는 일곱살, 다섯살 된 두 형제를 두고 있다. 이들 부부는 아파트 베란다를 확장하는 등 집수리(리모델링) 일을 함께 하는데, 둘이 한 달에 140만~160만원을 번다. 손씨는 남편이 보일러 설비나 시멘트 공사를 할 때 청소 같은 허드렛일을 거들고 있다. 남편 혼자서 일하긴 어렵고, 따로 일꾼을 쓰기엔 수입이 너무 적으니 손씨가 일을 돕기로 한 것이다. 부부가 일을 나가려니 당장 아이 맡길 곳이 문제였다. 친정이나 시가는 지방에 멀리 있었고, 아이를 맡아 줄 형편도 안 됐다. 공사 현장은 아무리 멀어도 아침 9시까지는 가야 했고, 지방 일을 가거나 일감이 많은 날이면 저녁 8~9시에 퇴근하는 일은 부지기수였다. 그러다 보니 이런저런 사정을 봐주는 집 근처 가정보육 시설 말고는 대안이 없었다. 손씨는 “구립 어린이집이 시설도 훨씬 좋고 보육료도 쌌지만, 시간이 딱 정해져서 저녁 7시까지 아이를 데리러 가야 했다”며 “동네 어린이집은 퇴근이 늦어도 아이를 봐주고 저녁밥도 챙겨주니 다른 건 따질 형편이 안 됐다”고 말했다. ‘차상위 무상보육’, 실상은 달라 손씨네는 천만원 보증금에 월세 30만원을 내는 방 두칸짜리 다세대 주택에 산다. 한때 ‘기초수급’을 받기도 했지만, 지금은 차상위 계층에 속한다. 손씨네는 지난해 어린이집에 다달이 15만원 남짓을 냈다. 차상위 계층은 대개 무상보육을 받는다고 알려졌지만, 실제론 그렇지 않다. 반드시 내야 할 돈이 생긴다. 정부는 지난해 저소득층 가정을 1~5층으로 나누어 표준 보육료의 100~50%를 지원했다. 손씨네는 2층에 든 덕분에 두 아이 모두 표준 보육료 16만7천원을 모두 면제받았다. 하지만 서울시가 정한 보육료 상한선은 23만1천원으로, 표준 보육료를 웃돈다. 16만7천원을 100% 지원받아도 차액을 더 내야 한다는 얘기다. 손씨네도 아이 한 명당 6만4천원씩 매달 12만8천원의 차액을 부담했다. 또 큰애 영어 특강비로 월 3만원이 더 들었다. 그러다 보니 매달 15만여원을 보육비로 지출해야만 했다. 손씨는 “차상위 계층이면 어린이집에 공짜로 다니는 줄 아는데, 우리 수입엔 부담스런 돈을 꼬박꼬박 내고 있다”고 말했다.

수입 불안에 10여만원 원비도 연체

손씨네는 월평균 150만원 수입에 월세 30만원과 어린이집 비용 15만원을 떼면, 100만원 안팎의 돈으로 네 식구가 한 달을 먹고산다. 그나마 수입도 경제위기 이후 더욱 들쭉날쭉해, 일감이 적은 달엔 당장 적자가 나기 마련이다. 손씨는 “한번 적자가 나면 다음 몇 달까지 여파가 계속 남는다”며 “가끔 원비가 밀리는데, 어린이집 원장님이 사정을 봐주는 편이라 고마울 뿐”이라고 말했다.

그러다 보니 손씨네 아이들은 중산층 이상에서 많이 하는 원어민 강사의 영어교육 같은 건 꿈도 꾸기 어렵다. 부부가 일할 시간에 아이들의 끼니와 안전을 챙겨줄 곳만 있어도 만족해야 할 형편이다. 또래 아이들은 일찌감치 학습지로 한글·산수·한자 공부를 한다고 하지만, 매달 나가는 15만원도 버거운데 보육비나 사교육비에 더는 지출을 하기 어렵다. 게다가 큰애가 올해 초등학교에 들어가니 벌써부터 돈 쓸 일들이 더 생겨날까 걱정이다.

손씨는 “어린이집에 다녀온 아이들이 영어나 음악수업 얘기를 하면 그래도 이것저것 배우는 것 같아 다행스런 기분이 들곤 했다”며 “부모로서 딱 기본만이라도 해주고 싶은 마음에 맞벌이를 하지만 수입이 늘 변변찮아 걱정”이라고 말했다.

수입 불안에 10여만원 원비도 연체

손씨네는 월평균 150만원 수입에 월세 30만원과 어린이집 비용 15만원을 떼면, 100만원 안팎의 돈으로 네 식구가 한 달을 먹고산다. 그나마 수입도 경제위기 이후 더욱 들쭉날쭉해, 일감이 적은 달엔 당장 적자가 나기 마련이다. 손씨는 “한번 적자가 나면 다음 몇 달까지 여파가 계속 남는다”며 “가끔 원비가 밀리는데, 어린이집 원장님이 사정을 봐주는 편이라 고마울 뿐”이라고 말했다.

그러다 보니 손씨네 아이들은 중산층 이상에서 많이 하는 원어민 강사의 영어교육 같은 건 꿈도 꾸기 어렵다. 부부가 일할 시간에 아이들의 끼니와 안전을 챙겨줄 곳만 있어도 만족해야 할 형편이다. 또래 아이들은 일찌감치 학습지로 한글·산수·한자 공부를 한다고 하지만, 매달 나가는 15만원도 버거운데 보육비나 사교육비에 더는 지출을 하기 어렵다. 게다가 큰애가 올해 초등학교에 들어가니 벌써부터 돈 쓸 일들이 더 생겨날까 걱정이다.

손씨는 “어린이집에 다녀온 아이들이 영어나 음악수업 얘기를 하면 그래도 이것저것 배우는 것 같아 다행스런 기분이 들곤 했다”며 “부모로서 딱 기본만이라도 해주고 싶은 마음에 맞벌이를 하지만 수입이 늘 변변찮아 걱정”이라고 말했다.

550만원 버는 중산층 이씨네 ‘입주이모’ 월급이 150만원

교육비까지 수입절반 지출

남에게 아이 맡겨 불안감도 재중동포 ‘돌보미’ 선택 이수영(32·가명·서울 장안동)씨는 8년째 학원강사로 일하는 ‘직장맘’이다. 2002년 결혼해 다섯살배기 아들과 돌이 안 된 딸을 두고 있다. 어린 남매는 월 150만원에 입주로 고용한 재중동포 여성이 돌보는데, 이씨는 그를 ‘이모’라고 부른다. 이씨도 처음부터 낯선 이모를 집에 들일 생각은 없었다. 이씨는 2004년 첫아이를 낳은 지 백일 만에 다시 일을 시작했다. 이씨 월수입은 300만~350만원인데, 남편 월급은 250만원이었다. 맞벌이를 안 하면 생활이 빠듯할 게 뻔했다. 아이가 문제였다. 친정은 강원도였고, 시어머니는 건강이 나빴다. 동네 어린이집은 저녁 7시30분 전에 아이를 데려가라고 했다. 남편이 ‘칼퇴근’을 해서 아이를 돌보기로 했지만, 남편은 “사회생활이 힘든다”며 아우성이었다. 결국 2007년 2월 중국 헤이룽장(흑룡강)성 출신의 ‘입주 도우미’를 구했다. 이씨는 “생판 남과 같이 산다는 게 불편하고 비용 부담도 컸지만, 둘째 임신 계획을 잡고 보니 어쩔 도리가 없었다”고 말했다. ‘이모 보육’의 불안 지난해 4월, 둘째를 임신해 만삭이 된 이씨는 여느 때처럼 학원에 출근했다. 그런데 이른 저녁, 어린이집에서 전화가 왔다. 이모가 아이를 데리러 오지 않았고, 연락도 안 닿는다는 것이었다. 놀란 이씨가 집에 와 보니, 이모는 술에 취해 잠들어 있었다. 같은 아파트 단지에서 일하는 재중동포 이모들끼리 이씨 집에 모여 놀다가 술을 마신 참이었다. 이씨는 1년 넘게 같이 산 이모를 그날로 해고했고, 아이는 강원도 친정집에 맡겨야 했다. 호된 경험을 치렀지만, 이씨는 지난해 5월 둘째를 낳고 다시 이모 찾기에 나섰다. 면접을 12명이나 보고 난 뒤, 상하이 출신 이모를 택했다. 하지만 지금도 불안한 마음에 ‘엄마 없을 때 이모가 뭘 하더냐’고 큰애한테 떠보는 질문을 하곤 한다. 말 못 하는 어린애를 맡긴 경우 불안은 극에 달한다. 인터넷 육아 카페에는 입주 이모를 믿지 못해 소형 녹음기를 설치한 경험담이 숱하게 올라 있다. 이씨는 “내 친구도 입주 이모 몰래 녹음기를 틀어놨다가 찜질방 골방에 갓난아이를 눕혀 놓고 고스톱 치는 걸 알아냈다”고 전했다. 맞벌이 수입 절반은 보육비에 사교육비 입주 이모는 아이 안전이나 끼니를 챙길 뿐, 교육을 기대하긴 어렵다. 이씨 역시 큰애를 유치원에 보내고 학습지 교육도 따로 시킨다. 그러다 보니 부부 월수입 절반인 280만~290만원이 두 아이 보육비와 사교육비로 쓰인다. 입주 이모한테 나가는 돈만 월 150만~160만원이고, 큰애 영어 유치원비가 월 80만원이다. 일반 유치원도 이름난 곳은 영어 특강을 추가하면 원비가 월 60여만원이라고 해서, 아예 영어 유치원을 택했다. 지난해 서울시 보육료 상한선은 네살배기는 23만1천원이었지만, 현장학습비·특강비 같은 ‘웃돈’이 들어가니 너끈히 세 배를 넘어섰다. 이들은 여기에 기저귀·분유값과 큰애 학습지 비용 등으로 다달이 40만~50만원을 더 쓴다. 결국 월 550만~600만원 수입에서 이런저런 비용을 빼면, 250만~300만원 안팎이 남는다. 이씨 부부는 남은 돈에서 150만~200만원을 적금이나 보험료 등으로 넣고, 100만원가량을 생활비와 각종 경조사비로 털어 쓴다. 이씨는 “남편 수입만으론 아이들 사교육비나 대학 등록금, 노후 대비가 불가능하다”며 “힘겹게 맞벌이를 해도 보육비는 눈덩이처럼 불어나고 마음은 항상 불안하니 기가 막힐 노릇”이라고 말했다. 정세라 기자 seraj@hani.co.kr

보육시설 보육료 실질 부담 구조

사실은 원비 내기 힘들어요

초등학교 입학 뒤가 더 걱정 150만원 맞벌이 사설 어린이집 선택 손아무개(35·여·서울 시흥본동)씨 부부는 일곱살, 다섯살 된 두 형제를 두고 있다. 이들 부부는 아파트 베란다를 확장하는 등 집수리(리모델링) 일을 함께 하는데, 둘이 한 달에 140만~160만원을 번다. 손씨는 남편이 보일러 설비나 시멘트 공사를 할 때 청소 같은 허드렛일을 거들고 있다. 남편 혼자서 일하긴 어렵고, 따로 일꾼을 쓰기엔 수입이 너무 적으니 손씨가 일을 돕기로 한 것이다. 부부가 일을 나가려니 당장 아이 맡길 곳이 문제였다. 친정이나 시가는 지방에 멀리 있었고, 아이를 맡아 줄 형편도 안 됐다. 공사 현장은 아무리 멀어도 아침 9시까지는 가야 했고, 지방 일을 가거나 일감이 많은 날이면 저녁 8~9시에 퇴근하는 일은 부지기수였다. 그러다 보니 이런저런 사정을 봐주는 집 근처 가정보육 시설 말고는 대안이 없었다. 손씨는 “구립 어린이집이 시설도 훨씬 좋고 보육료도 쌌지만, 시간이 딱 정해져서 저녁 7시까지 아이를 데리러 가야 했다”며 “동네 어린이집은 퇴근이 늦어도 아이를 봐주고 저녁밥도 챙겨주니 다른 건 따질 형편이 안 됐다”고 말했다. ‘차상위 무상보육’, 실상은 달라 손씨네는 천만원 보증금에 월세 30만원을 내는 방 두칸짜리 다세대 주택에 산다. 한때 ‘기초수급’을 받기도 했지만, 지금은 차상위 계층에 속한다. 손씨네는 지난해 어린이집에 다달이 15만원 남짓을 냈다. 차상위 계층은 대개 무상보육을 받는다고 알려졌지만, 실제론 그렇지 않다. 반드시 내야 할 돈이 생긴다. 정부는 지난해 저소득층 가정을 1~5층으로 나누어 표준 보육료의 100~50%를 지원했다. 손씨네는 2층에 든 덕분에 두 아이 모두 표준 보육료 16만7천원을 모두 면제받았다. 하지만 서울시가 정한 보육료 상한선은 23만1천원으로, 표준 보육료를 웃돈다. 16만7천원을 100% 지원받아도 차액을 더 내야 한다는 얘기다. 손씨네도 아이 한 명당 6만4천원씩 매달 12만8천원의 차액을 부담했다. 또 큰애 영어 특강비로 월 3만원이 더 들었다. 그러다 보니 매달 15만여원을 보육비로 지출해야만 했다. 손씨는 “차상위 계층이면 어린이집에 공짜로 다니는 줄 아는데, 우리 수입엔 부담스런 돈을 꼬박꼬박 내고 있다”고 말했다.

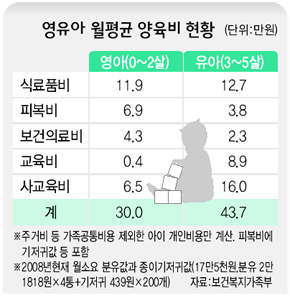

영유아 월평균 양육비 현황

550만원 버는 중산층 이씨네 ‘입주이모’ 월급이 150만원

교육비까지 수입절반 지출

남에게 아이 맡겨 불안감도 재중동포 ‘돌보미’ 선택 이수영(32·가명·서울 장안동)씨는 8년째 학원강사로 일하는 ‘직장맘’이다. 2002년 결혼해 다섯살배기 아들과 돌이 안 된 딸을 두고 있다. 어린 남매는 월 150만원에 입주로 고용한 재중동포 여성이 돌보는데, 이씨는 그를 ‘이모’라고 부른다. 이씨도 처음부터 낯선 이모를 집에 들일 생각은 없었다. 이씨는 2004년 첫아이를 낳은 지 백일 만에 다시 일을 시작했다. 이씨 월수입은 300만~350만원인데, 남편 월급은 250만원이었다. 맞벌이를 안 하면 생활이 빠듯할 게 뻔했다. 아이가 문제였다. 친정은 강원도였고, 시어머니는 건강이 나빴다. 동네 어린이집은 저녁 7시30분 전에 아이를 데려가라고 했다. 남편이 ‘칼퇴근’을 해서 아이를 돌보기로 했지만, 남편은 “사회생활이 힘든다”며 아우성이었다. 결국 2007년 2월 중국 헤이룽장(흑룡강)성 출신의 ‘입주 도우미’를 구했다. 이씨는 “생판 남과 같이 산다는 게 불편하고 비용 부담도 컸지만, 둘째 임신 계획을 잡고 보니 어쩔 도리가 없었다”고 말했다. ‘이모 보육’의 불안 지난해 4월, 둘째를 임신해 만삭이 된 이씨는 여느 때처럼 학원에 출근했다. 그런데 이른 저녁, 어린이집에서 전화가 왔다. 이모가 아이를 데리러 오지 않았고, 연락도 안 닿는다는 것이었다. 놀란 이씨가 집에 와 보니, 이모는 술에 취해 잠들어 있었다. 같은 아파트 단지에서 일하는 재중동포 이모들끼리 이씨 집에 모여 놀다가 술을 마신 참이었다. 이씨는 1년 넘게 같이 산 이모를 그날로 해고했고, 아이는 강원도 친정집에 맡겨야 했다. 호된 경험을 치렀지만, 이씨는 지난해 5월 둘째를 낳고 다시 이모 찾기에 나섰다. 면접을 12명이나 보고 난 뒤, 상하이 출신 이모를 택했다. 하지만 지금도 불안한 마음에 ‘엄마 없을 때 이모가 뭘 하더냐’고 큰애한테 떠보는 질문을 하곤 한다. 말 못 하는 어린애를 맡긴 경우 불안은 극에 달한다. 인터넷 육아 카페에는 입주 이모를 믿지 못해 소형 녹음기를 설치한 경험담이 숱하게 올라 있다. 이씨는 “내 친구도 입주 이모 몰래 녹음기를 틀어놨다가 찜질방 골방에 갓난아이를 눕혀 놓고 고스톱 치는 걸 알아냈다”고 전했다. 맞벌이 수입 절반은 보육비에 사교육비 입주 이모는 아이 안전이나 끼니를 챙길 뿐, 교육을 기대하긴 어렵다. 이씨 역시 큰애를 유치원에 보내고 학습지 교육도 따로 시킨다. 그러다 보니 부부 월수입 절반인 280만~290만원이 두 아이 보육비와 사교육비로 쓰인다. 입주 이모한테 나가는 돈만 월 150만~160만원이고, 큰애 영어 유치원비가 월 80만원이다. 일반 유치원도 이름난 곳은 영어 특강을 추가하면 원비가 월 60여만원이라고 해서, 아예 영어 유치원을 택했다. 지난해 서울시 보육료 상한선은 네살배기는 23만1천원이었지만, 현장학습비·특강비 같은 ‘웃돈’이 들어가니 너끈히 세 배를 넘어섰다. 이들은 여기에 기저귀·분유값과 큰애 학습지 비용 등으로 다달이 40만~50만원을 더 쓴다. 결국 월 550만~600만원 수입에서 이런저런 비용을 빼면, 250만~300만원 안팎이 남는다. 이씨 부부는 남은 돈에서 150만~200만원을 적금이나 보험료 등으로 넣고, 100만원가량을 생활비와 각종 경조사비로 털어 쓴다. 이씨는 “남편 수입만으론 아이들 사교육비나 대학 등록금, 노후 대비가 불가능하다”며 “힘겹게 맞벌이를 해도 보육비는 눈덩이처럼 불어나고 마음은 항상 불안하니 기가 막힐 노릇”이라고 말했다. 정세라 기자 seraj@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)