경기도 평택시 팽성읍 대추리를 떠나 읍내 아파트로 이사한 홍명기씨가 휴일인 11일 오후 대추리에 남아 있던 이삿짐을 챙겨 트럭이 실은 뒤, 자신이 농사짓던 황새울 들판을 바라보고 있다. 평택/강창광 기자chang@hani.co.kr

대추리 남은 자-떠난 자 아물지 않는 상처

“공동체 가치 파괴·상실감 누가 보상하나”

“공동체 가치 파괴·상실감 누가 보상하나”

평택 대추리 주민들은 떠난 자나 남은 자 모두가 깊은 생채기를 안고 살아가고 있었다. 정부의 협의매수에 응해 대추리를 떠난 96가구와 아직 마을을 지키고 있는 66가구 사이의 심각한 갈등과 반목이 큰 이유였다. 공동체는 이미 파괴됐다.

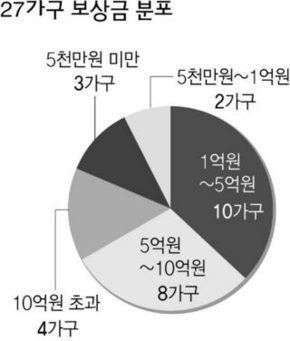

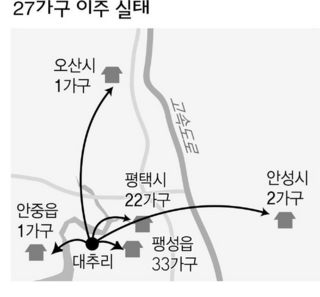

“국가가 우리를 갈라놓았다”=남아있는 주민들과의 반목은 떠난 이들에게 심한 심리적 스트레스를 주고 있는 것으로 드러났다. 지난 2~9일 <한겨레>와 인터뷰한 27가구 이주민들은 한결같이 ‘가족같던’ 이웃들로부터 ‘배신자’로 낙인찍힌 데 대한 인간적 괴로움을 호소했다.

4천만원이 안되는 보상금을 받고 나온 홍아무개씨는 “황새울 들판을 보고 있자면 나도 답답해서 눈물이 난다”며 “동네 사람들은 배신이라지만 나로서는 어쩔 수 없는 선택이었다”고 한숨을 토했다. 봉아무개(55)씨도 “예전엔 서로 애경사를 잘 챙겨주던 동네인데, 나온 사람들과 남은 사람들 사이에 그런 연락이 대부분 끊어졌다”며 안타까워했다.

경기 팽성읍 우미 아파트로 이주한 ㅂ아무개(45)씨는 “짐이 아직 대추리에 남아있지만 마을 사람 눈치가 보여 가지러 가지 못하고 있다”며 “대추분교에 있던 나무들 중에도 내가 물 주며 키운 것들이 있는데 경찰이 뿌리째 뽑아놓은 것을 보면 나도 가슴이 아프다”고 고개를 떨궜다. 협의매수로 지난달 대추리를 떠난 ㅎ아무개(68)씨는 “각자 생각이 다르고 자신의 삶이 있으니까 나간 사람들을 욕하지 않았으면 좋겠다”며 “(남은 사람들이) 사람 숫자가 적어 (정부와의 싸움에서) 졌다고 말하면 안 된다”고 말했다.

반면 마을에 남아 있는 이들은 떠난 사람들에게 입에도 담기 섬뜩한 ‘적’이란 말을 들이댈 정도로 감정이 격해져있다. 지난 2일 대추리 평화공원에서 만난 ㅈ아무개(70)씨는 “걔네들이 우릴 버리고 나갔으니까 적이 되는 게지”라고 잘라 말했다. 바로 옆 노인정에서 다른 부녀자 11명과 함께 대낮부터 돼지껍데기 볶음에 소주를 한 잔 하던 80대의 ㅈ아무개씨는 “걔들이 안 나갔으면 이 싸움이 끝이 나도 벌써 났을 것”이라며 눈을 부라렸다. 정부가 벌여놓은 일 때문에 한 마을 사람들 사이에 분노와 미움의 골이 깊게 패인 것이다.

떠난 이든 남은 이든 공통적으로 “우리 마을이 예전엔 정말 단합이 잘 됐는데 상황이 이렇게 돼 착잡하다”고 입을 모았다. 지난해 10월 협의매수에 응한 뒤 아직 대추리에 남아 있는 홍선기(65)씨는 “국가 시책에 따라야 한다는 생각에 도장을 찍었다”면서도 “결국 국가가 한 마을 주민들을 두 편으로 갈라놨다”고 한탄했다.

경기 팽성읍 우미 아파트로 이주한 ㅂ아무개(45)씨는 “짐이 아직 대추리에 남아있지만 마을 사람 눈치가 보여 가지러 가지 못하고 있다”며 “대추분교에 있던 나무들 중에도 내가 물 주며 키운 것들이 있는데 경찰이 뿌리째 뽑아놓은 것을 보면 나도 가슴이 아프다”고 고개를 떨궜다. 협의매수로 지난달 대추리를 떠난 ㅎ아무개(68)씨는 “각자 생각이 다르고 자신의 삶이 있으니까 나간 사람들을 욕하지 않았으면 좋겠다”며 “(남은 사람들이) 사람 숫자가 적어 (정부와의 싸움에서) 졌다고 말하면 안 된다”고 말했다.

반면 마을에 남아 있는 이들은 떠난 사람들에게 입에도 담기 섬뜩한 ‘적’이란 말을 들이댈 정도로 감정이 격해져있다. 지난 2일 대추리 평화공원에서 만난 ㅈ아무개(70)씨는 “걔네들이 우릴 버리고 나갔으니까 적이 되는 게지”라고 잘라 말했다. 바로 옆 노인정에서 다른 부녀자 11명과 함께 대낮부터 돼지껍데기 볶음에 소주를 한 잔 하던 80대의 ㅈ아무개씨는 “걔들이 안 나갔으면 이 싸움이 끝이 나도 벌써 났을 것”이라며 눈을 부라렸다. 정부가 벌여놓은 일 때문에 한 마을 사람들 사이에 분노와 미움의 골이 깊게 패인 것이다.

떠난 이든 남은 이든 공통적으로 “우리 마을이 예전엔 정말 단합이 잘 됐는데 상황이 이렇게 돼 착잡하다”고 입을 모았다. 지난해 10월 협의매수에 응한 뒤 아직 대추리에 남아 있는 홍선기(65)씨는 “국가 시책에 따라야 한다는 생각에 도장을 찍었다”면서도 “결국 국가가 한 마을 주민들을 두 편으로 갈라놨다”고 한탄했다.

무너진 공동체 누가 보상하나=대추리 사람들은 1942년과 1952년 일본군과 미군기지가 들어서면서 두차례 강제 이주를 겪었고 이후에도 염분 투성이였던 이곳 땅을 개간해 힘겹게 삶터를 일궈야 했다. 주민들은 “1990년대 초 전국 최우수 새마을운동 마을로 선정된 뒤 10여년 동안이 그나마 편하게 살 만한 시기였다”고 말했다. 주한미군 확대·이전을 위한 이번 3번째 토지수용 결정은 이렇게 고락을 함께 해온 주민들 사이마저 갈라놓았다는 점에서 과거의 것보다 한층 심각한 상처를 남겼다.

정부 정책으로 강제 수용을 당한 사람들의 모습은 1970년대 한창 개발 붐이 일 때나 지금이나 크게 다르지 않지만, 이들의 상실감과 고통, 파괴된 공동체의 가치 등은 여전히 주목받지 못하고 있다. 송영섭 홍익대 교수(도시공학과)는 “도시개발의 역사를 보면 어떤 지역에서 살다가 강제 수용으로 이주한 경우에 과거의 삶보다 더 어려워진 경우가 많았다”며 “보상비만으로는 주변에서 비슷한 규모의 땅과 집을 사기 어려운 데다 새로운 환경에 적응해야 하기 때문”이라고 말했다. 경실련 도시개혁센터의 남은경 간사는 “사람들이 강제 이주를 통해 잃어버리는 마을 공동체나 역사·자연 환경 등의 가치에 대해서는 정부가 보상해주지도 않고 보상해주기도 어렵다”고 지적했다. 평택/전종휘 기자 symbio@hani.co.kr

무너진 공동체 누가 보상하나=대추리 사람들은 1942년과 1952년 일본군과 미군기지가 들어서면서 두차례 강제 이주를 겪었고 이후에도 염분 투성이였던 이곳 땅을 개간해 힘겹게 삶터를 일궈야 했다. 주민들은 “1990년대 초 전국 최우수 새마을운동 마을로 선정된 뒤 10여년 동안이 그나마 편하게 살 만한 시기였다”고 말했다. 주한미군 확대·이전을 위한 이번 3번째 토지수용 결정은 이렇게 고락을 함께 해온 주민들 사이마저 갈라놓았다는 점에서 과거의 것보다 한층 심각한 상처를 남겼다.

정부 정책으로 강제 수용을 당한 사람들의 모습은 1970년대 한창 개발 붐이 일 때나 지금이나 크게 다르지 않지만, 이들의 상실감과 고통, 파괴된 공동체의 가치 등은 여전히 주목받지 못하고 있다. 송영섭 홍익대 교수(도시공학과)는 “도시개발의 역사를 보면 어떤 지역에서 살다가 강제 수용으로 이주한 경우에 과거의 삶보다 더 어려워진 경우가 많았다”며 “보상비만으로는 주변에서 비슷한 규모의 땅과 집을 사기 어려운 데다 새로운 환경에 적응해야 하기 때문”이라고 말했다. 경실련 도시개혁센터의 남은경 간사는 “사람들이 강제 이주를 통해 잃어버리는 마을 공동체나 역사·자연 환경 등의 가치에 대해서는 정부가 보상해주지도 않고 보상해주기도 어렵다”고 지적했다. 평택/전종휘 기자 symbio@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] 윤석열 “선관위 군 투입, 내가 김용현에게 지시” [속보] 윤석열 “선관위 군 투입, 내가 김용현에게 지시”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0204/20250204503524.webp)