서울 마포구에 있는 서울 서부고용복지 플러스센터 취업∙구직 상담실이 2021년 3월 텅 비어있는 모습이다. 연합뉴스

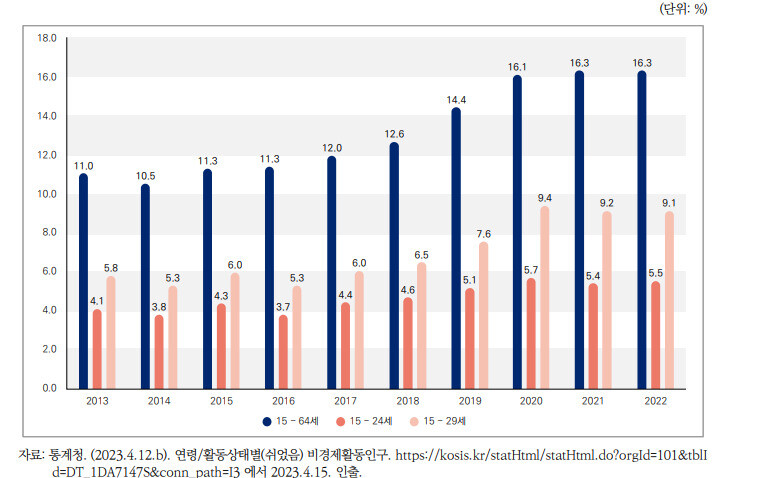

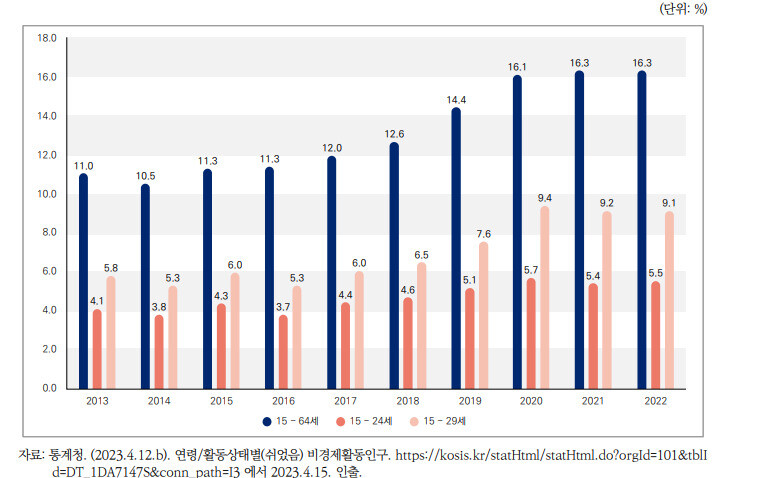

‘15~64살 비경제활동인구 중 쉬고 있는 인구 비율’이 꾸준히 증가한 것으로 나타났다.

한국보건사회연구원(KIHASA)이 최근 발간한 보고서 <지표로 보는 KIHASA 사회보장동향-소득과 주거>를 26일 보니, 이 비율은 2013년~2016년 동안 11%대 이하였지만, 2017년 12%를 시작으로 해마다 늘어 2020년 16.1%, 이어 2021년과 2022년엔 16.3%를 기록했다. 2020~2022년이 코로나 팬데믹 시기 이전인 2016년부터 지속적인 증가 추세였음을 알 수 있다.

‘15~64살 비경제활동인구 중 쉬고 있는 인구비율’은 15~64살(생산가능인구)에서 일하지도 않고 구직활동도 안 하는 비경제활동인구 중 ‘지난 1주일 동안 주로 무엇을 했느냐’는 질문에 ‘쉬었음’이라고 답한 이들이다. 흔히 15~64살 비경제활동인구는 활동 상태별로 육아, 가사, 재학·수강 등, 연로, 심신장애, 기타 등으로 구분하는데, ‘쉬었음’은 이 중 기타에 속하는 경우다. 말 그대로 구직도 취업 준비도 하지 않고 쉬었다는 뜻이다.

15~64세 비경제활동인구 중 ‘쉬고 있는 인구 비율’ 추이 (2013~2022) 자료: 한국보건사회연구원(2023)

이런 추세는 15~29살 청년층도 크게 다르지 않다. 2013년 5.8%를 기록했던 15~29살 청년층의 쉬고 있는 인구 비율은 5%대에서 오르락내리락 하다가 2017년 6%로 올라서더니, 팬데믹 초기인 2020년에는 9.4%로 급증했다. 이후 2021년 9.2%, 2022년 9.1%로 약간 완화됐지만, 여전히 9%대에 머물고 있다. 보통 이 시기 청년들은 구직활동을 하거나 취업 준비를 하는데, 이들은 일하지 않고 교육이나 훈련도 받지 않는 청년 무직자로 이른바 ‘니트(NEET)족’을 가리킨다.

일할 능력이 있는데도 이들 15~64살 인구가 쉰 이유는 뭘까? 지난해 8월 통계청 조사 결과에선, 몸이 좋지 않아서(39.4%), 원하는 일자리·일거리를 찾기 어려워서(18.1%), 퇴사(정년퇴직) 뒤 계속 쉬고 있음(17.3%), 일자리·일거리가 없어서(7.8%) 등의 순으로 집계된 바 있다. 특히 청년의 경우에 대해서는 전문가들은 “일자리가 없기보다 청년들이 일하고 싶어하는 일자리가 줄어들거나 일자리 미스매치가 원인”이라고 지목한다.

한국보건사회연구원은 보고서에서 “육아, 가사, 연로, 심신장애 등의 이유로 비경제활동인구에 포함된 사람들을 위한 사회보장제도는 마련돼 있지만, 취업준비자나 쉬고 있는 사람들을 위한 제도는 미비하다”며 “이들을 사회적으로 보호하기 위한 정책에 대한 고려도 필요하다”고 강조했다.

한편, 한국의 빈곤과 불평등은 경제협력개발기구(OECD) 가입국과 비교했을 때 여전히 상대적으로 높은 수준이란 사실도 이번 보고서에서 재확인됐다.

경제협력개발기구(OECD) 가입국의 빈곤과 불평등 국제 비교 자료: 한국보건사회연구원(2023) ※ 이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다.

처분가능소득 빈곤율(전체 인구 대비 균등화 중위소득 50% 빈곤선 이하에 해당하는 인구 비율, 2018년~2022년 중 가장 최근 값 기준)을 오이시디 국가별로 비교해 본 결과, 한국은 15.3%로 전체 37개 국가 중 7번째로 높은 것으로 나타났다. 처분가능소득 지니계수(0에서 1 사이의 수치로 1로 갈수록 소득 불평등이 높은 것을 뜻하는 대표적인 소득분배 지표)도 0.331로 10번째로 높은 것으로 분석됐다. 이들 수치는 그나마 지난 10년 동안 소득보장 정책을 펼쳐온 결과라고 보고서는 설명했다.

이창곤 선임기자

goni@hani.co.kr