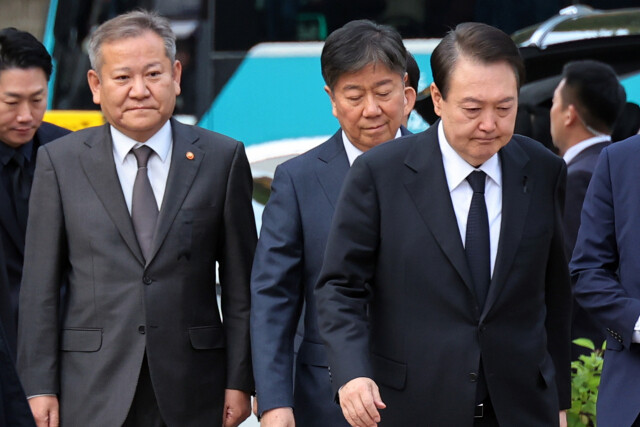

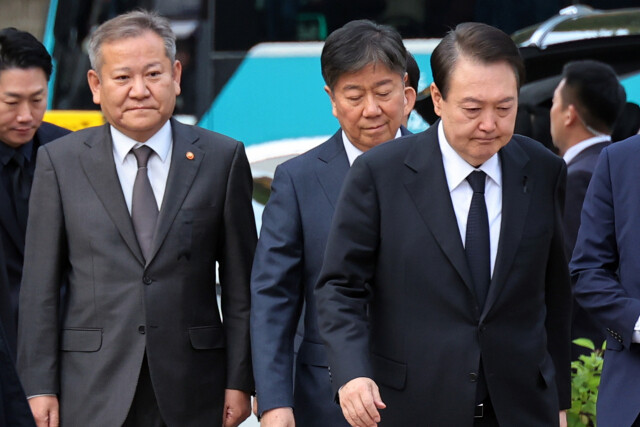

이태원 참사 엿새째인 11월3일 윤석열 대통령이 이상민 행정안전부 장관(왼쪽), 김대기 비서실장(가운데)과 함께 서울광장에 마련된 합동 분향소로 이동하고 있다. 연합뉴스

교수들이 선택한 2022년 올해의 사자성어는 ‘과이불개(過而不改)’였다. ‘잘못을 하고도 고치지 않는다’는 뜻으로, 전국 대학교수 설문조사에서 압도적인 1위를 차지했다.

<교수신문>은 11월23일~30일 마크로밀 엠브레인을 통해 실시한 이메일 설문조사에 응답한 전국 대학교수 935명 중 476명(50.9%)이 과이불개를 선택했다고 11일 보도했다. 이 신문은 “새로운 정부가 출범한 올해였지만 희망과 기대는 잠시뿐이었다”며 “김건희 여사의 박사학위 논문 검증부터 윤석열 대통령의 ‘바이든·날리면’ 발언 사태, 그리고 인재로 발생한 이태원 참사(10.29)까지, 제대로 된 해명과 사과는 없었고, 잘못을 하고도 고치지 않는 행태가 국민을 불안에 떨게 한다”고 보도했다.

<교수신문>의 22번째 올해의 사자성어는 △12명 추천위원단 사자성어 22개 추천 △예비심사단 심사에서 5개 선정 △전국 교수 설문조사를 거쳐 선정됐다. 그 뒤를 이어 ‘욕개미창(慾蓋彌彰·덮으려고 하면 더욱 드러난다, 14.7%), 누란지위(累卵之危·여러 알을 쌓아 놓은 듯한 위태로움, 13.8%), 문과수비(文過遂非·과오를 그럴듯 하게 꾸며대고 잘못된 행위에 순응, 13.3%), 군맹무상(群盲撫象·눈먼 사람들이 코끼리를 더듬으며 말함, 7.4%)이 2~5위를 차지했다.

1위를 차지한 과이불개는 박현모 여주대 교수·세종리더십연구소 소장이 추천했다. 박 교수는 “우리나라 여당이나 야당할 것 없이 잘못이 드러나면 ‘이전 정부는 더 잘못했다’ 혹은 ‘대통령 탓’이라고 말하고 고칠 생각을 않는다”라며 “그러는 가운데 이태원 참사와 같은 후진국형 사고가 발생해도 책임지려는 정치가가 나오지 않고 있다”라고 추천 이유를 말했다. 박 교수는 이어 “조선왕조실록을 찾아보니 잘못(過)을 고쳐서(改) 좋은(善) 쪽으로 옮겨간(遷) 사례가 여럿 있었다. 세종은 사람을 잘못 임명해 외교망신을 당했을 때 ‘사람을 잘못 알고 보낸 것을 심히 후회한다라고 말했고, 미리 예방 조치를 취하지 않아서 역질(역병)로 함경도 백성들이 많이 죽은 일에 대해서 ‘크게 후회한다’고 했다”며 세종대왕이 성군이 된 실마리를 후회와 개선에서 찾기도 했다.

과이불개를 선택한 교수들의 선정 이유는 각양각색이었다. 설문에 답한 60대 인문학 교수는 “많은 사람이 잘못되었다고 하는데도 그것을 인정하지 않는다”라며 “인정하지 않으니 사과할 이유가 없고 그러면 고칠 필요도 없는 것”이라고 비판했다. 다른 교수들도 “현재 여야 정치권의 행태는 민생은 없고, 당리당략에 빠져서 나라의 미래 발전보다 정쟁만 앞세운다(40대·사회)”거나 “여당이 야당되었을 때 야당이 여당 되었을 때 똑같다(60대·예체능)”처럼 한국정치의 후진성과 소인배의 정치를 비판했다. 과이불개 해법으로는 “입법, 행정 관계없이 리더의 본질은 잘못을 고치고 다시 과오를 범하지 않도록 솔선수범하는 자세, 마음을 비우는 자세에 있다(60대·사회)” “남탓보다는 제탓하기(60대·의약학)” “자신부터 성찰하는 한국사회(50대·인문)” 등을 제시한 답변이 많았다.

‘과이불개’는 <논어>의 ‘위령공편(衛靈公篇)’에 처음 등장한다. 공자는 ‘과이불개 시위과의(過而不改 是謂過矣)’, 즉 “잘못하고도 고치지 않는 것, 이것을 잘못이라 한다”고 했다. 과이불개는 조선왕조실록에도 여러 차례 나온다. 예를 들면, <연산군일기> 3년 6월27일에는 연산군이 소인을 쓰는 것에 대해 신료들이 반대했지만 과실 고치기를 꺼려 고치지 않음을 비판했다.

이유진 기자

yjlee@hani.co.kr