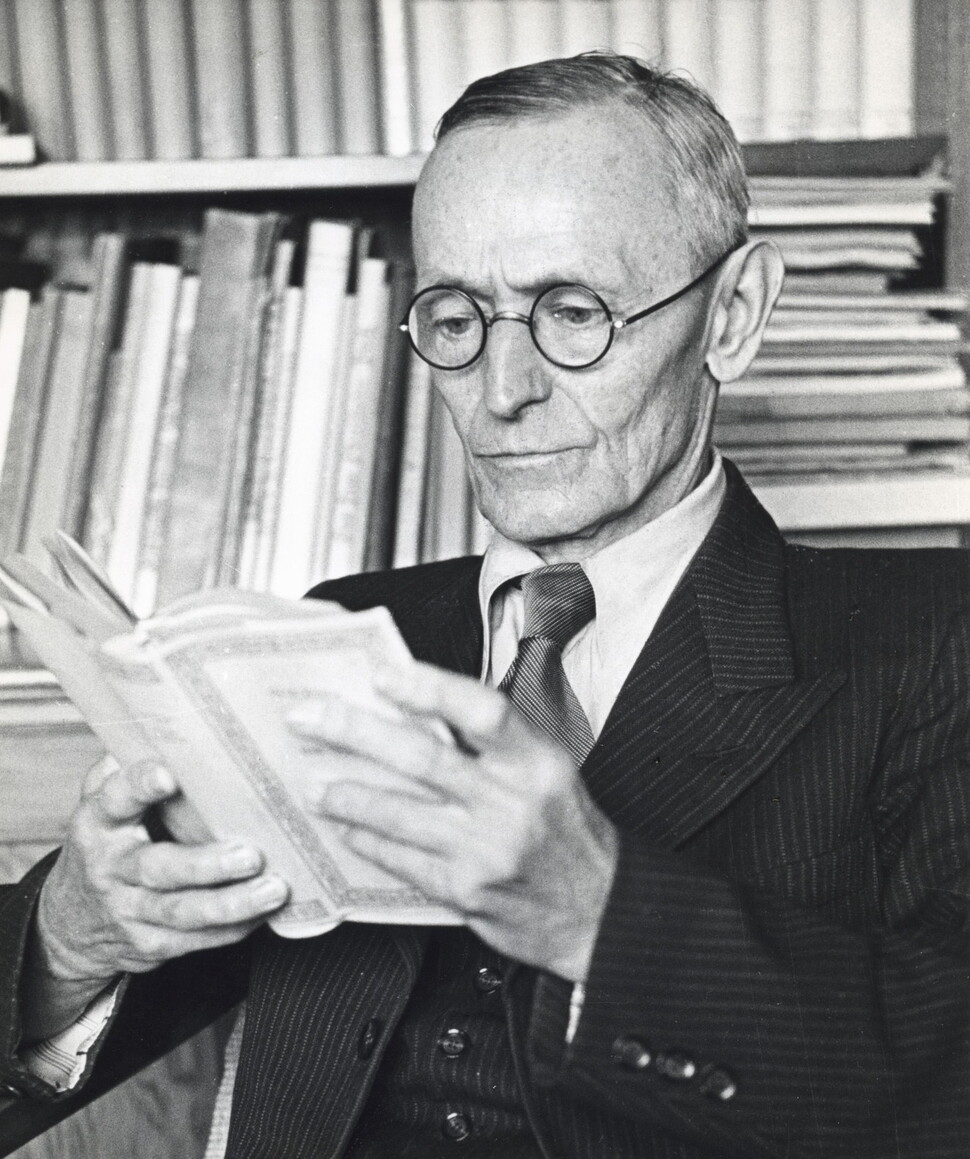

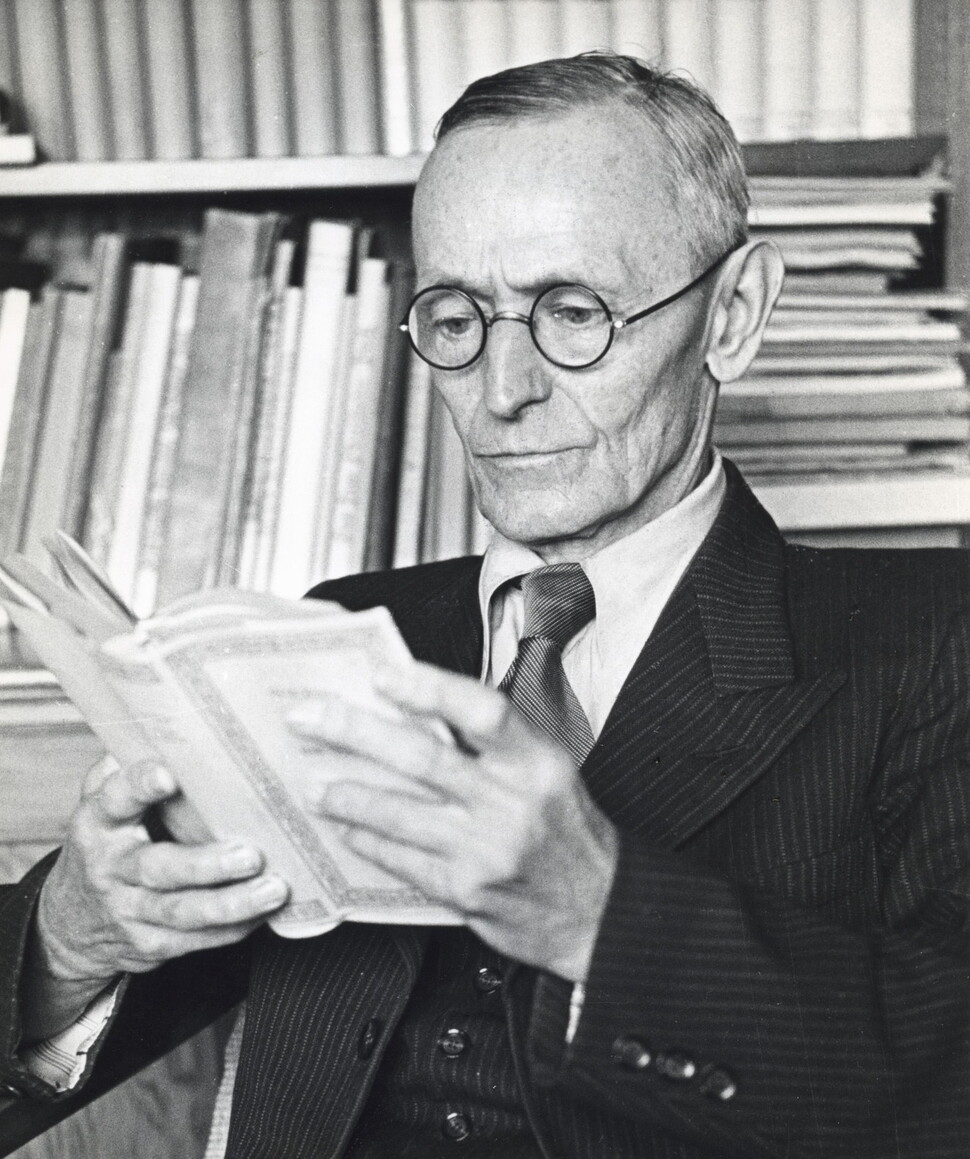

1차 세계대전이 한참 진행되던 1917년 10월 독일의 한 출판업자는 소설 원고 한 편을 투고 받았다. 원고를 보낸 사람은 이 소설을 쓴 에밀 싱클레어라는 젊은 작가가 중병에 걸려서 자신이 대신 투고한다는 편지도 동봉했다.

원고를 받은 출판업자는 전쟁 중이라 종이가 부족하다는 핑계를 대고 미루다가 1919년 드디어 출간했다. 이 소설은 출간되자마자 좋은 평가를 받았고 책은 불티나게 팔렸다. 상황이 여기에 이르자 독자들과 동료 작가들은 이 소설을 쓴 에밀 싱크레어라는 작가의 정체를 알기 위해서 고군분투했다. 결국 언론에서 이 문제를 다루기 시작했고 이 명작을 쓴 작가의 정체를 발표하기에 이른다. 1919년 발표되어 전쟁으로 인해서 기존 관습과 틀이 가지고 있는 모순에 대해서 회의하고 있던 청년들에게 자신의 길을 가자는 용기를 준 이 소설 제목은 <데미안>이었고 에밀 싱클레어라는 무명작가의 정체는 헤르만 헤세였다.

이미 유명작가였던 헤르만 헤세가 굳이 자신의 신분을 숨기고 가명을 써서 이 소설을 발표한 이유에 대해서는 의견이 분분하다. 그러나 가장 유력한 설은 헤르만 헤세가 <데미안>을 발표할 당시 마흔두 살이었기 때문에 청년의 성장기를 다루기에는 독자들의 공감을 얻기 어렵기 때문에 가명을 썼다는 것이다. 실제로 당시 유럽 청년들은 자신들의 고민과 갈등을 너무나도 섬세하게 표현했기 때문에 <데미안>의 작가가 자신들의 동년배임을 의심하지 않았다.

<데미안>이 소년에서부터 청년기까지의 성장기를 다루기 때문에 우리나라에서도 유독 청소년 필독서로 꼽는 경향이 있다. 물론 기존의 질서와 규칙에 얽매이지 말고 자신의 길을 가라는 <데미안>의 메시지가 청소년에게 큰 공감을 주는 것은 사실이다.

그러나 <데미안>을 굳이 청소년이 읽어야 할 책으로 구속할 필요는 없다. 성인이라고 해서 왜 고민이 없고 자신을 얽어매는 관습이 없겠는가. 또 <데미안>은 기독교 국가에서 성장한 청년을 주요 독자로 선정하고 쓴 책이기 때문에 성장하면서 기독교에 대한 회의나 갈등을 경험하지 않은 독자에게는 다른 세상의 이야기로 비칠 수도 있다. 더구나 <데미안>을 제대로 읽기 위해서는 니체 철학이나 종교에 대한 배경지식이 필요하다. 어쩌면 청소년보다는 성인에게 더 적합한 책인지도 모르겠다.

<데미안>이 주는 메시지 즉 종교나 기존 관습이 강요하는 절반의 세상만을 보지 말고 세상을 폭넓게 보고 자기 내면에서 우러나오는 길을 가라는 가르침은 시대와 세대를 가리지 않는다. <데미안>은 타인이 제시한 길이 당장은 멋지고 훌륭해 보이지만 그 길을 걷다 보면 자신이 원하는 꿈과 적성을 잃을지도 모른다는 교훈을 청소년에게 준다. 또 어느 정도 인생의 경험이 풍부한 성인들은 <데미안>을 통해서 인생을 성찰하고 자녀의 꿈을 어떻게 키워줄 것인가에 대한 지혜를 얻을 수 있다. 부모가 자식의 꿈을 대신 꾸어줄 수는 없지만 면밀한 관찰과 관심을 기울이면 자식이 원하는 꿈이 무엇인지 정확하게 알 수 있다는 가르침은 성인들이 <데미안>을 통해서 얻을 수 있는 중요한 통찰이다.

박균호 교사 | <나의 첫 고전 읽기 수업> 저자

박균호 교사(<나의 첫 고전 읽기 수업> 저자)