해양환경을 지키기 위한 다양한 정책을 연구하고 이를 위한 기술과 사업을 관리하는 해양환경정책연구가가 우리의 영해(한 나라에 속한 해양 지역), 나아가 전 지구의 해양환경을 지키는 방법을 알아봤다.

해양환경은 바다에 사는 생물부터 이를 둘러싼 바닷물, 바다 밑의 땅, 바다 위의 대기 그리고 바다와 함께하는 사람들의 모든 행동을 포함한 바다의 자연 및 생활 상태를 말한다. 해양환경은 각종 폐기물과 기름, 유해액체물질과 오존층파괴물질 등 다양한 오염물질로 더럽혀지곤 하는데, 이러한 오염물질의 배출을 규제하고 관리해야 깨끗한 바다를 건강하게 활용할 수 있다.

■ 해양 미세 플라스틱을 줄일 대안을 찾아라!

해양환경정책연구가가 정책을 개발하는 과정

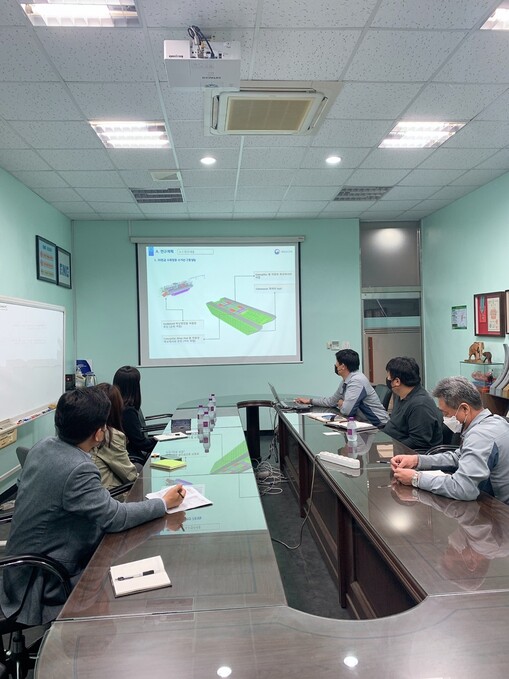

1. 의견 수렴_해양환경을 지키는 정책을 만드는 첫걸음은 모든 관계자의 이야기를 듣는 것에서부터 시작한다. 해양수산부 등 정부부처 관계자, 해양환경 연구원과 환경단체, 어업과 양식업 등에 종사하는 어민들이 모인 공청회를 열어 현재 가장 심각한 문제와 필요한 정책, 기술이 무엇인지 의견을 모으는 과정이다. 실제로 양식장에서 쓰이는 플라스틱 부표(바다나 강에서 배가 지나는 위치의 수면에 띄워 항로를 안내하거나 암초의 위치를 알리는 표지판)는 표면에 금이 가면 물을 머금으면서 무거워지는데, 이 과정에서 플라스틱이 바다로 가라앉아 생기는 오염은 어민들의 의견을 통해 알게 된 문제점이다.

1. 의견 수렴_해양환경을 지키는 정책을 만드는 첫걸음은 모든 관계자의 이야기를 듣는 것에서부터 시작한다. 해양수산부 등 정부부처 관계자, 해양환경 연구원과 환경단체, 어업과 양식업 등에 종사하는 어민들이 모인 공청회를 열어 현재 가장 심각한 문제와 필요한 정책, 기술이 무엇인지 의견을 모으는 과정이다. 실제로 양식장에서 쓰이는 플라스틱 부표(바다나 강에서 배가 지나는 위치의 수면에 띄워 항로를 안내하거나 암초의 위치를 알리는 표지판)는 표면에 금이 가면 물을 머금으면서 무거워지는데, 이 과정에서 플라스틱이 바다로 가라앉아 생기는 오염은 어민들의 의견을 통해 알게 된 문제점이다.

2. 사업 기획_플라스틱 부표로 인한 해양 플라스틱 배출량을 줄이는 기술을 개발하기 위해서 각계 전문가가 모여 아이디어를 낸다. 예를 들면 스티로폼이나 플라스틱으로 만든 부표를 사용하는 대신, 친환경 소재로 만든 부표를 활용해 전체적인 플라스틱 배출량을 줄이는 것이다. 해양환경정책연구가는 이 아이디어가 연구 과정을 거쳐 현장에서 필요로 하는 제품 및 기술로 구현될 수 있도록 사업 구조를 수립하고 기획한다. 정부에서 예산을 받은 뒤에는사업을 진행할 수 있는 기관과 협업한다.

2. 사업 기획_플라스틱 부표로 인한 해양 플라스틱 배출량을 줄이는 기술을 개발하기 위해서 각계 전문가가 모여 아이디어를 낸다. 예를 들면 스티로폼이나 플라스틱으로 만든 부표를 사용하는 대신, 친환경 소재로 만든 부표를 활용해 전체적인 플라스틱 배출량을 줄이는 것이다. 해양환경정책연구가는 이 아이디어가 연구 과정을 거쳐 현장에서 필요로 하는 제품 및 기술로 구현될 수 있도록 사업 구조를 수립하고 기획한다. 정부에서 예산을 받은 뒤에는사업을 진행할 수 있는 기관과 협업한다.

3. 사업 및 연구 관리_사업을 진행하는 기관에서 폐유리병을 원료로 한 세라믹(Ceramic, 도자기, 용암, 유리, 시멘트, 석고 등 열과 냉각으로 굳어진 고체 무기물) 소재 부표를 개발하면 해양환경정책연구가는 이러한 제품이나 기술 개발 과정을 관리하고 어업, 양식업계 현장에서 활용할 수 있도록 지원한다. 보완이 필요한 부분은 다시 의견을 모으고 정부에 건의하는 과정을 반복해서 더 나은 정책을 만들어내는 것이다.

■해양환경정책연구가에게 듣는 직업 이야기

3. 사업 및 연구 관리_사업을 진행하는 기관에서 폐유리병을 원료로 한 세라믹(Ceramic, 도자기, 용암, 유리, 시멘트, 석고 등 열과 냉각으로 굳어진 고체 무기물) 소재 부표를 개발하면 해양환경정책연구가는 이러한 제품이나 기술 개발 과정을 관리하고 어업, 양식업계 현장에서 활용할 수 있도록 지원한다. 보완이 필요한 부분은 다시 의견을 모으고 정부에 건의하는 과정을 반복해서 더 나은 정책을 만들어내는 것이다.

■해양환경정책연구가에게 듣는 직업 이야기

“우리의 다음 목표는 해양쓰레기를 친환경적인 과정으로 새활용하는 것”

권오준 해양수산과학기술진흥원 사업관리본부 생명환경팀장

해양수산과학기술진흥원은 해양수산 분야의 기술을 연구, 개발하고 실제 산업에서 활용될 수 있도록 정책을 세우는 해양수산부의 산하기관이다. 진흥원의 생명환경팀은 특히 해양 플라스틱 쓰레기를 줄이고 해양환경을 오염시키는 여러 요인에 대응할 국가 연구 과제를 관리하는 부서다.

Q. 넓고 깊은 바닷속을 볼 수 있는 기회가 적다 보니 사람들이 해양환경이 오염됐다는 사실에 대해 경각심을 갖지 못하는 것 같아요.

바다에는 정말 상상도 못할 기상천외한 것들이 버려져 있어요. 플라스틱 페트병, 못 쓰게 된 그물이나 고기 잡는 도구는 물론이고 배에서 쓰던 세탁기와 냉장고가 고장이 나면 그대로 바닷물에 던져지는 경우도 종종 있습니다. 그런데 이 폐기물 중 80%는 플라스틱 소재예요. 금속과 목재, 유리도 자주 발견되고요. 이런 쓰레기들이 분해되려면 몇 년이 걸리는지 아세요? 플라스틱 페트병은 80년이 필요하고, 플라스틱 소재의 낚싯줄은 무려 600년이 걸립니다. 한 번 오염이 되면 나, 그리고 다음 세대의 문제로 끝나지 않아요. 정말 심각한 문제입니다.

Q. 해양환경을 오염시키는 많은 요인 중에서도 요즘 가장 걱정되는 건 무엇인가요?

플라스틱 부표로 인한 미세 플라스틱이에요. 미세 플라스틱의 문제점은 바다 밑으로 가라앉는다는 거예요. 해안가로 밀려오면 그나마 다행이죠. 눈에 보이면 걷어내거나 흡입해 치울 수 있으니까요. 그런데 심해로 가라앉은 플라스틱은 얼마나 쌓였는지 그 실태조차 파악할 수가 없어서 걱정이 커요. 그래서 플라스틱 대신 세라믹 소재의 부표를 개발하기 위해 여러 번의 논의를 거쳐 제품을 만들어낸 거예요. 세라믹은 토양과 재질이 비슷해서 화학적인 측면에서 안전하다는 장점이 있어요. 또 수분이 잘 스며들지 않아 오랫동안 떠 있기 때문에 친환경 부표로 적합했죠.

Q. 전 지구적으로 연결된 바다의 환경을 지켜야 한다는 책임감이 막중하겠어요.

해양환경을 보전하기 위한 기술을 연구하고 개발하는 정책을 만들어낼 때는 지구의 환경을 지킨다는 커다란 가치에 더해 어업과 양식업에 종사하는 국민들이 피해를 보지 않도록 하는 것도 염두에 두어야 해요. 민생과 맞닿아 있는 일이라 어깨가 무겁습니다. 하지만 플라스틱을 가공해 여러 산업에서 사용할 수 있는 연료가 만들어지고, 산더미처럼 쌓인 굴 껍데기나 조개껍데기가 탄소를 배출하지 않는 친환경 콘크리트로 재탄생하며, 버려진 그물로 재생 나일론을 만드는 등 멋지게 새활용되는 모습을 보면 정말 신기하고 뿌듯하기도 해요.

Q. 오래도록 썩지 않는 플라스틱을 수거해서 어떻게 활용할 것인지가 해양환경 보전 기술의 새로운 트렌드가 된 거군요.

맞아요. 해양 플라스틱 발생을 줄이고 이미 발생한 쓰레기를 수거하는 기술이나 해양대기 기후변화 예측 기술 등은 이미 활발하게 개발되고 있어요. 다음으로 넘어야 할 산은 바로 수거한 쓰레기를 업사이클링하는 거죠.

올해가 벌써 2022년이잖아요. 전에 없던 기술이란 건 거의 없어요. 해양폐기물을 업사이클링하는 기술의 기본적인 아이디어는 이미 1994년에도 발표된 내용이고요. 이제는 새로운 기술을 더 개발하기보다도 새활용하는 전 과정, 즉 제품 가공부터 운반, 포장까지 저렴하면서도 친환경적으로 시도하는 것이 목표예요.

Q. 실제 기술 개발에 참여하지 않더라도 이러한 정책을 만들기 위해서는 해양환경과 관련된 전문지식이 필요하지 않나요?

함께 일하는 사람들이 대부분 석박사이다 보니, 그와 비슷한 학력은 갖추는 것이 좋아요. 힘을 합쳐서 제품과 기술을 만들어내겠다는 협업 능력, 소통 역량도 필요하고요. 해양공학이나 해양환경에 대한 전문지식보다 생물이나 기초과학, 다양한 공학을 전공한 사람들이 많이 일하고 있답니다.

Q. 바다에 대해서는 심해만큼 깊은 관심을 갖는 게 기본이겠죠?

물론입니다. 유튜브에서 ‘해양 오염’을 검색하면 다양한 자료가 나와요. 이 중 UN이나 비정부기구(NGO)가 해양오염에 대해 경고하는 영상과 해양쓰레기를 쓸어 담는 로봇 영상 등을 시청해보길 바라요. 또 국립해양박물관, 여러 항만공사 등 공공기관에서 운영하는 해양환경 체험활동과 관련 시설을 눈여겨보고 참가해보세요. 배를 타보고 갯벌 체험, 해녀 체험, 스킨 스쿠버 등 바다에 직접 몸을 부딪혀보면서 물에 대한 두려움을 없애보길 바랍니다.

전정아 MODU매거진 기자 jeonga718@modu1318.com

글 전정아 ‧ 사진 이동훈, 해양수산과학기술진흥원 제공

“우리의 다음 목표는 해양쓰레기를 친환경적인 과정으로 새활용하는 것”

권오준 해양수산과학기술진흥원 사업관리본부 생명환경팀장

해양수산과학기술진흥원은 해양수산 분야의 기술을 연구, 개발하고 실제 산업에서 활용될 수 있도록 정책을 세우는 해양수산부의 산하기관이다. 진흥원의 생명환경팀은 특히 해양 플라스틱 쓰레기를 줄이고 해양환경을 오염시키는 여러 요인에 대응할 국가 연구 과제를 관리하는 부서다.

Q. 넓고 깊은 바닷속을 볼 수 있는 기회가 적다 보니 사람들이 해양환경이 오염됐다는 사실에 대해 경각심을 갖지 못하는 것 같아요.

바다에는 정말 상상도 못할 기상천외한 것들이 버려져 있어요. 플라스틱 페트병, 못 쓰게 된 그물이나 고기 잡는 도구는 물론이고 배에서 쓰던 세탁기와 냉장고가 고장이 나면 그대로 바닷물에 던져지는 경우도 종종 있습니다. 그런데 이 폐기물 중 80%는 플라스틱 소재예요. 금속과 목재, 유리도 자주 발견되고요. 이런 쓰레기들이 분해되려면 몇 년이 걸리는지 아세요? 플라스틱 페트병은 80년이 필요하고, 플라스틱 소재의 낚싯줄은 무려 600년이 걸립니다. 한 번 오염이 되면 나, 그리고 다음 세대의 문제로 끝나지 않아요. 정말 심각한 문제입니다.

Q. 해양환경을 오염시키는 많은 요인 중에서도 요즘 가장 걱정되는 건 무엇인가요?

플라스틱 부표로 인한 미세 플라스틱이에요. 미세 플라스틱의 문제점은 바다 밑으로 가라앉는다는 거예요. 해안가로 밀려오면 그나마 다행이죠. 눈에 보이면 걷어내거나 흡입해 치울 수 있으니까요. 그런데 심해로 가라앉은 플라스틱은 얼마나 쌓였는지 그 실태조차 파악할 수가 없어서 걱정이 커요. 그래서 플라스틱 대신 세라믹 소재의 부표를 개발하기 위해 여러 번의 논의를 거쳐 제품을 만들어낸 거예요. 세라믹은 토양과 재질이 비슷해서 화학적인 측면에서 안전하다는 장점이 있어요. 또 수분이 잘 스며들지 않아 오랫동안 떠 있기 때문에 친환경 부표로 적합했죠.

Q. 전 지구적으로 연결된 바다의 환경을 지켜야 한다는 책임감이 막중하겠어요.

해양환경을 보전하기 위한 기술을 연구하고 개발하는 정책을 만들어낼 때는 지구의 환경을 지킨다는 커다란 가치에 더해 어업과 양식업에 종사하는 국민들이 피해를 보지 않도록 하는 것도 염두에 두어야 해요. 민생과 맞닿아 있는 일이라 어깨가 무겁습니다. 하지만 플라스틱을 가공해 여러 산업에서 사용할 수 있는 연료가 만들어지고, 산더미처럼 쌓인 굴 껍데기나 조개껍데기가 탄소를 배출하지 않는 친환경 콘크리트로 재탄생하며, 버려진 그물로 재생 나일론을 만드는 등 멋지게 새활용되는 모습을 보면 정말 신기하고 뿌듯하기도 해요.

Q. 오래도록 썩지 않는 플라스틱을 수거해서 어떻게 활용할 것인지가 해양환경 보전 기술의 새로운 트렌드가 된 거군요.

맞아요. 해양 플라스틱 발생을 줄이고 이미 발생한 쓰레기를 수거하는 기술이나 해양대기 기후변화 예측 기술 등은 이미 활발하게 개발되고 있어요. 다음으로 넘어야 할 산은 바로 수거한 쓰레기를 업사이클링하는 거죠.

올해가 벌써 2022년이잖아요. 전에 없던 기술이란 건 거의 없어요. 해양폐기물을 업사이클링하는 기술의 기본적인 아이디어는 이미 1994년에도 발표된 내용이고요. 이제는 새로운 기술을 더 개발하기보다도 새활용하는 전 과정, 즉 제품 가공부터 운반, 포장까지 저렴하면서도 친환경적으로 시도하는 것이 목표예요.

Q. 실제 기술 개발에 참여하지 않더라도 이러한 정책을 만들기 위해서는 해양환경과 관련된 전문지식이 필요하지 않나요?

함께 일하는 사람들이 대부분 석박사이다 보니, 그와 비슷한 학력은 갖추는 것이 좋아요. 힘을 합쳐서 제품과 기술을 만들어내겠다는 협업 능력, 소통 역량도 필요하고요. 해양공학이나 해양환경에 대한 전문지식보다 생물이나 기초과학, 다양한 공학을 전공한 사람들이 많이 일하고 있답니다.

Q. 바다에 대해서는 심해만큼 깊은 관심을 갖는 게 기본이겠죠?

물론입니다. 유튜브에서 ‘해양 오염’을 검색하면 다양한 자료가 나와요. 이 중 UN이나 비정부기구(NGO)가 해양오염에 대해 경고하는 영상과 해양쓰레기를 쓸어 담는 로봇 영상 등을 시청해보길 바라요. 또 국립해양박물관, 여러 항만공사 등 공공기관에서 운영하는 해양환경 체험활동과 관련 시설을 눈여겨보고 참가해보세요. 배를 타보고 갯벌 체험, 해녀 체험, 스킨 스쿠버 등 바다에 직접 몸을 부딪혀보면서 물에 대한 두려움을 없애보길 바랍니다.

전정아 MODU매거진 기자 jeonga718@modu1318.com

글 전정아 ‧ 사진 이동훈, 해양수산과학기술진흥원 제공

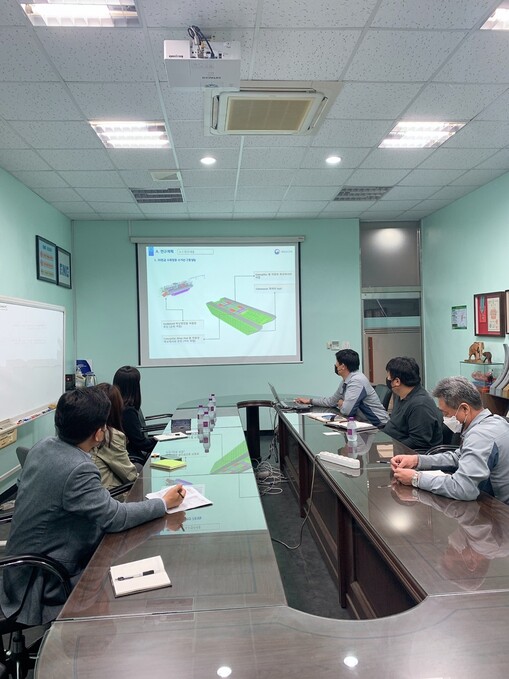

지난 8월 12일, 해양수산과학기술진흥원은 해양 플라스틱 쓰레기에 대한 대응 방안과 재활용 방안을 주제로 포럼을 개최했다. 사진 제공 해양수산과학기술진흥원

사진 제공 해양수산과학기술진흥원

사진 제공 해양수산과학기술진흥원

권오준 해양수산과학기술진흥원 사업관리본부 생명환경팀장. 사진 이동훈

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)