[짬] ‘장일순 서화전’ 연 무위당사람들 구법모 이사

‘風雨豈能籠淸香’(풍우기능농청향·비바람이 어찌 맑은 향기를 가둘 수 있으리). 서울 옥인동 길담서원 한뼘미술관에 전시중인 <무위당 장일순 서화전>에 걸린 글씨다. 무위당사람들의 구법모(57) 이사가 결혼할 때 주례를 섰던 장일순 선생에게 받은 것이다.

구 이사는 소장해온 장일순의 작품 가운데 서화 10점을 전시에 내놓았다. 장일순(1924~94)은 가톨릭 원주교구장 지학순 주교와 함께 반독재 민주화운동을 했고, 이후 한살림을 설립하며 생명평화운동을 개척했던 선구자였다. 무위당은 저작을 내지는 않았고, 오직 서화만을 남겼다. ‘나는 미쳐 몰랐네. 그대가 나였다는 것을’, ‘무엇을 이루려 하지 마라’ 등의 서화엔 장일순의 풍모가 생생히 살아있다. 20살 때부터 장일순을 만나 스승으로 모셨던 애제자이자 서화 소장자 구 이사를 지난 주말 만났다.

1981년 지역대학 입학해 원주와 인연

‘風雨豈能籠淸香’(풍우기능농청향·비바람이 어찌 맑은 향기를 가둘 수 있으리). 서울 옥인동 길담서원 한뼘미술관에 전시중인 <무위당 장일순 서화전>에 걸린 글씨다. 무위당사람들의 구법모(57) 이사가 결혼할 때 주례를 섰던 장일순 선생에게 받은 것이다.

구 이사는 소장해온 장일순의 작품 가운데 서화 10점을 전시에 내놓았다. 장일순(1924~94)은 가톨릭 원주교구장 지학순 주교와 함께 반독재 민주화운동을 했고, 이후 한살림을 설립하며 생명평화운동을 개척했던 선구자였다. 무위당은 저작을 내지는 않았고, 오직 서화만을 남겼다. ‘나는 미쳐 몰랐네. 그대가 나였다는 것을’, ‘무엇을 이루려 하지 마라’ 등의 서화엔 장일순의 풍모가 생생히 살아있다. 20살 때부터 장일순을 만나 스승으로 모셨던 애제자이자 서화 소장자 구 이사를 지난 주말 만났다.

1981년 지역대학 입학해 원주와 인연

장일순·이창복·김지하·김민기…

민주인사 단골식당에서 만나 첫 인사

“민주화 묻자 ‘전두환 사랑하라’ 선답” 18일까지 서촌 길담서원 소장품 전시

결혼식 주례로 써준 글씨 등 10여점 서울에서 자란 구 이사는 고교 1학년 때부터 흥사단에서 함석헌 등의 강의를 들었다. 재수를 거쳐 1981년 연세대 원주캠퍼스 영문과에 입학한 그는 원주지역 민주인사들의 단골식당이던 ‘천하태평’에서 장일순·이창복·김지하·김민기 등을 통해 민주화운동의 세례를 받았다. 가톨릭 모태신앙인 그는 가톨릭원주교구대학생연합회를 조직했고, 1984년 첫 직선제 총학생회장으로 뽑혀 학내 시위를 주동했다. 물론 감옥행을 각오한 투신이었지만 그때마다 지 주교와 장 선생이 방패막이가 돼 주었다. 장일순이 가톨릭 세례교인이었지만, 동학의 2대 교조 해월 최시형의 생명사상을 사숙한 것은 익히 알려져 있다. 그러나 구 이사는 지금껏 세상에 알려진 적이 없는, 새로운 장일순을 말한다. 그가 말하는 장일순은 ‘선사’(禪師)다. 장일순을 처음 만났을 때 그는 “원주가 민주화의 성지라고해서 왔는데, 왜 이리 조용하냐”고 물었다. 그런데 장일순의 일성은 “전두환을 사랑하라”였다. 쿠데타와 광주학살의 주범인 전두환도 죽이고, 자기도 죽겠다고 분기탱천해 있던 스무살 열혈청년에겐 귀를 의심치 않을 수 없는 말이었다. 장일순은 “만약 네가 전두환이었다면 어떻게 했을 것 같니?”라고 되물었다. 그리고 스스로 답했다. "거울 앞에서 죽도록 뛰어봐라. 네 모습이 제대로 보이느냐, 보이지 않느냐". 그것이 무위당이 제자 구법모에게 준 첫 화두였다. 장일순이 그에게 처음 권한 책도 사회과학 서적이 아니라 서산대사의 <선문귀감>이었다. 선생은 반드시 책을 읽어봤는지 확인했다. 그가 선생에게 데려간 운동권의 여러 동지들은 장일순의 선문답에 손사래를 저으며 두 번 다시 가려하지 않았다. 그러나 그는 자석에 끌리듯 선생을 찾곤했다. 의문 많고 질문 많던 청년이 찾아서 온종일 귀찮게 해도 장일순은 싫은 기색 한번 없이 하나하나 답을 해주었다. “언젠가는 ‘비행기가 뜨려면 뭐가 있어야 하느냐’고 물어요. ‘팬이 있어야 하죠’ 했더니, ‘요즘 사람들은 팬이 너무 작아 날 수가 없다’고 해요. 이어서 ‘독재는 이제 곧 끝난다’며 ‘그 뒤엔 어떻게 할 것이냐’고 물었어요.” 장일순은 ‘조급해하지 말라’거나 ‘미래를 준비해야 한다’는 답 대신 그렇게 화두를 주었다고 한다. 구 이사는 “그런 화두로 발심이 일어 대학 졸업 뒤 서울 방배동에 있던 탄허불교문화재단의 삼일선원 등에서 불교 공부를 하며 지금까지도 삶과 세상 문제의 해법을 불교와 선에서 찾아왔다”고 말했다. 그는 “이번 전시 서화 중에도 선사로서 장일순의 면모가 드러나 있다”고 했다. 서산대사의 시 ‘만국의 도성들이 개미둑에 불과하다’를 쓴 서화가 대표적이다. 그는 장일순이 얼마나 열과 성을 다해 땀을 흘리며 서화에 집중했는지도 잘 알고 있다. 88년 인사동 그림마당 민에서 ‘장일순 서화전’을 할 때는 ‘3김씨’ 모두 올만큼 성황이었다고 한다. 선생은 부의금을 내기 어려울 정도로 형편이 곤란했지만, 그때 서화전에서 모인 수천만원을 전액 한살림에 내놓아 창립의 밑천으로 삼았다. 또 민주화운동 구속자 가족들에게도 팔아 쓰라며 서화를 많이 써주곤 했다. “박정희의 5·16 쿠데타를 비판했다가 사회안전법에 걸려 평생 원주지역을 벗어나지 못한 채 살아야 했던 선생님이 그린 난은 그냥 화초가 아니지요. 그때는 어려서 그렇게 귀한 서화를 주셔도 그 가치를 몰랐어요. 돌아가시고 난 뒤에야 선생님의 마음이 느껴져 볼 때마다 눈물이 나요." 그가 에스케이와 케이티 상무 등으로 사업 일선에서 일하면서도 이한열기념사업회, 장준하기념사업회, 몽양여운형기념사업회 등의 이사로 힘을 보태온 것은 말과 삶이 일치했던 장일순의 가르침을 잊을 수 없기 때문이다. 서화전은 오는 18일까지 열린다. 구 이사는 14일 오후 3시 길담서원에서 ‘소장자와 대화’를 한다. 조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

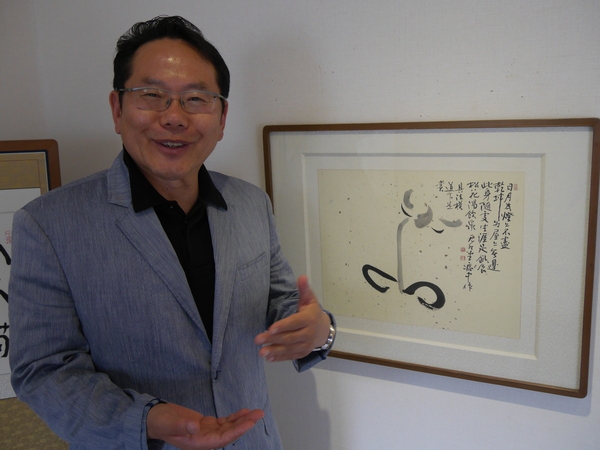

무위당사람들 구법모 이사가 ‘장일순 서화전’을 열고 있는 서울 서촌 길담서원의 한뼘미술관에서 스승과 작품에 얽힌 사연을 얘기하고 있다. 사진 조현 기자

장일순·이창복·김지하·김민기…

민주인사 단골식당에서 만나 첫 인사

“민주화 묻자 ‘전두환 사랑하라’ 선답” 18일까지 서촌 길담서원 소장품 전시

결혼식 주례로 써준 글씨 등 10여점 서울에서 자란 구 이사는 고교 1학년 때부터 흥사단에서 함석헌 등의 강의를 들었다. 재수를 거쳐 1981년 연세대 원주캠퍼스 영문과에 입학한 그는 원주지역 민주인사들의 단골식당이던 ‘천하태평’에서 장일순·이창복·김지하·김민기 등을 통해 민주화운동의 세례를 받았다. 가톨릭 모태신앙인 그는 가톨릭원주교구대학생연합회를 조직했고, 1984년 첫 직선제 총학생회장으로 뽑혀 학내 시위를 주동했다. 물론 감옥행을 각오한 투신이었지만 그때마다 지 주교와 장 선생이 방패막이가 돼 주었다. 장일순이 가톨릭 세례교인이었지만, 동학의 2대 교조 해월 최시형의 생명사상을 사숙한 것은 익히 알려져 있다. 그러나 구 이사는 지금껏 세상에 알려진 적이 없는, 새로운 장일순을 말한다. 그가 말하는 장일순은 ‘선사’(禪師)다. 장일순을 처음 만났을 때 그는 “원주가 민주화의 성지라고해서 왔는데, 왜 이리 조용하냐”고 물었다. 그런데 장일순의 일성은 “전두환을 사랑하라”였다. 쿠데타와 광주학살의 주범인 전두환도 죽이고, 자기도 죽겠다고 분기탱천해 있던 스무살 열혈청년에겐 귀를 의심치 않을 수 없는 말이었다. 장일순은 “만약 네가 전두환이었다면 어떻게 했을 것 같니?”라고 되물었다. 그리고 스스로 답했다. "거울 앞에서 죽도록 뛰어봐라. 네 모습이 제대로 보이느냐, 보이지 않느냐". 그것이 무위당이 제자 구법모에게 준 첫 화두였다. 장일순이 그에게 처음 권한 책도 사회과학 서적이 아니라 서산대사의 <선문귀감>이었다. 선생은 반드시 책을 읽어봤는지 확인했다. 그가 선생에게 데려간 운동권의 여러 동지들은 장일순의 선문답에 손사래를 저으며 두 번 다시 가려하지 않았다. 그러나 그는 자석에 끌리듯 선생을 찾곤했다. 의문 많고 질문 많던 청년이 찾아서 온종일 귀찮게 해도 장일순은 싫은 기색 한번 없이 하나하나 답을 해주었다. “언젠가는 ‘비행기가 뜨려면 뭐가 있어야 하느냐’고 물어요. ‘팬이 있어야 하죠’ 했더니, ‘요즘 사람들은 팬이 너무 작아 날 수가 없다’고 해요. 이어서 ‘독재는 이제 곧 끝난다’며 ‘그 뒤엔 어떻게 할 것이냐’고 물었어요.” 장일순은 ‘조급해하지 말라’거나 ‘미래를 준비해야 한다’는 답 대신 그렇게 화두를 주었다고 한다. 구 이사는 “그런 화두로 발심이 일어 대학 졸업 뒤 서울 방배동에 있던 탄허불교문화재단의 삼일선원 등에서 불교 공부를 하며 지금까지도 삶과 세상 문제의 해법을 불교와 선에서 찾아왔다”고 말했다. 그는 “이번 전시 서화 중에도 선사로서 장일순의 면모가 드러나 있다”고 했다. 서산대사의 시 ‘만국의 도성들이 개미둑에 불과하다’를 쓴 서화가 대표적이다. 그는 장일순이 얼마나 열과 성을 다해 땀을 흘리며 서화에 집중했는지도 잘 알고 있다. 88년 인사동 그림마당 민에서 ‘장일순 서화전’을 할 때는 ‘3김씨’ 모두 올만큼 성황이었다고 한다. 선생은 부의금을 내기 어려울 정도로 형편이 곤란했지만, 그때 서화전에서 모인 수천만원을 전액 한살림에 내놓아 창립의 밑천으로 삼았다. 또 민주화운동 구속자 가족들에게도 팔아 쓰라며 서화를 많이 써주곤 했다. “박정희의 5·16 쿠데타를 비판했다가 사회안전법에 걸려 평생 원주지역을 벗어나지 못한 채 살아야 했던 선생님이 그린 난은 그냥 화초가 아니지요. 그때는 어려서 그렇게 귀한 서화를 주셔도 그 가치를 몰랐어요. 돌아가시고 난 뒤에야 선생님의 마음이 느껴져 볼 때마다 눈물이 나요." 그가 에스케이와 케이티 상무 등으로 사업 일선에서 일하면서도 이한열기념사업회, 장준하기념사업회, 몽양여운형기념사업회 등의 이사로 힘을 보태온 것은 말과 삶이 일치했던 장일순의 가르침을 잊을 수 없기 때문이다. 서화전은 오는 18일까지 열린다. 구 이사는 14일 오후 3시 길담서원에서 ‘소장자와 대화’를 한다. 조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

연재짬

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)