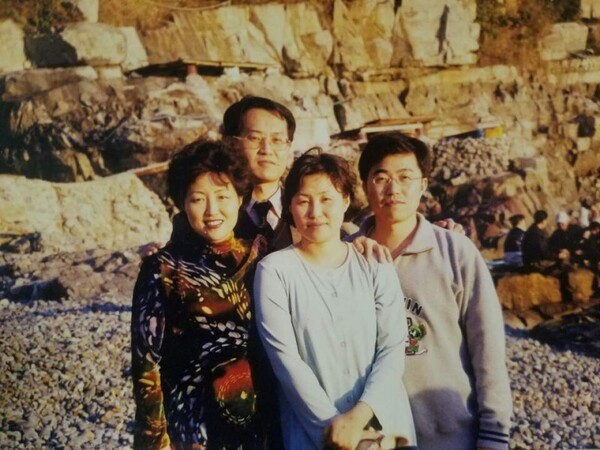

1990년대초 부산 영도 태종대에서 함께한 4남매. 왼쪽부터 하제숙·성환·윤숙·성만씨. 사진 하성환씨 제공

두 살 위인데도 엄마처럼 보살펴

해직된 동생 대신 발령에 ‘미안’

“나보다 더 학생들 사랑한 참교사”

굶는 아이들 도시락까지 챙겨줘

“누님몫까지 이웃사랑 실천할게요”

이 세상에 태어난 사람은 언젠가 모두 죽는다. 죽음은 이별의 가장 확실한 방식이다. 그럼에도 나는 누님, 하제숙님을 떠나보내지 못하고 있다. 누님의 부재를 의식할 때마다 가슴엔 슬픔이 고이고 멍해진다.

나와 두 살 터울인 누님은 지난 3월 투병 끝에 천상으로 떠나셨다. 향년 62. 너무 이른 나이다. 슬픔은 그런 이유이리라. 아니, 그리움은 그런 이유이리라! 2003년 미국 뉴저지로 이민을 간 뒤 누님과 직접 만난 건 어쩌다 귀국했을 때 두세 번 정도에 불과해 더 안타까울 뿐이다.

나는 어렸을 때부터 누님의 보살핌과 사랑을 받으며 자랐다. 대학생이 되어서도 엄마 대신 누님이 뒷바라지를 해주셨다. 누님 신혼집에서 서른즈음까지 어린 조카들이 자라는 걸 보면서 함께 살았다. 1980년대 말 결혼을 하고 누님집 가까운 곳으로 독립해 나왔다. 그리고 아내와 함께 아이들이 하나둘 생겨 사랑스러운 가정을 이루었다. 두 가족은 가끔씩 만났고 아이들은 놀이터에서 어울려 놀았다. 그 정겨운 풍경이 아름다운 기억으로 오래 남아 있다.

1989년 나는 전교조 해직교사가 되었다. 굳게 잠긴 교문 앞에서 동료 해직교사들과 연좌 농성을 하며 출근투쟁을 했다. 그러던 어느 날 극성스러운 학부모들이 몰려와 옷이 찢기고 할퀴면서 또 다시 경찰서로 강제연행되었다. 경찰서 유치장엔 ‘폭력’이라고 적혀 있었다. 맞기는 내가 맞았는데 ‘폭행범’이 되어 있었다. 그날 저녁 풀려나 누님집까지 오는 내내 울었던 것 같다. 내 행색을 보고 누님은 따뜻하게 위로의 말을 건네주었다. 그리고 나와 전교조를 지지한다는 힘찬 응원도 잊지 않으셨다.

1961년 군산 평화동 시절 어머니와 함께 한 하성환(왼쪽)·제숙씨 남매. 사진 하성환씨 제공

누님은 지방 국립대학의 사범대에서 불어교육을 전공했다. 그런데 전교조 해직교사가 1500명 넘게 나오자, 적체로 대기중이었던 불어 교사 발령이 났다. 부산 영도여고 교사로 부임하게 된 누님은 마침 영도의 부모님 집으로 아이들과 함께 내려왔다. 누님은 내게 매우 미안해했다. 쫓겨난 동생의 빈자리를 채우는 것 같은 느낌 때문이리라. 하지만 나보다 학생들을 훨씬 더 사랑했고 어린 영혼들을 순전한 마음으로 돌보았다.

뿐만 아니라 누님은 천주교 신앙인으로서 이웃 사랑과 봉사를 몸소 실천했다. 큰조카가 1991년 동삼초교에 다닐 때, 부모가 이혼을 하고 버스기사인 아버지와 살던 반 친구가 있었다. 아침을 굶고 다닌다는 얘기를 들은 누님은 그 아이의 도시락까지 챙겨서 보냈다. 이듬해 둘째 조카가 입학한 이후에는 매일 도시락을 4개씩 싸주었다. 1990년대 중반 경기도 광명북고로 발령을 받은 누님은 가까운 목동에 살면서 목동성당 청소년 환경동아리를 지도하는 등 환경운동도 몸소 실천했다.

그 뒤 광명상고(광명 경영정보고) 재직 땐, 점심 시간에 이혼한 아빠를 만나러 외출을 신청한 학생에게 넉넉한 시간을 허락해 아빠와 식사라도 하고 들어오게 했다. 훗날 그 학생은 유명 항공사의 홍보 모델로 성장했고 연예인이 되어 유명 탤런트와 결혼했다. 마침 그해 미국 이민을 떠나게 된 누님은 결혼식에 꼭 와달라는 그 제자의 간청에 출국 날짜를 미루고 참석해 축하해주었다.

올 설 연휴 때 미국 뉴저지에서 병상에 누워 있는 하제숙(가운데)씨와 가족들이 보내온 새해 인사 모습이다. 사진 하성환씨 제공

올 설 연휴에도 우리 사남매 가족은 영도의 어머니집에 모였다. 누님은 언제나처럼 전화로 함께 했다. 그러나 이날 전화는 특별했다. 누님은 어머니를 비롯해 가족 한 사람씩과 차례로 통화를 했다. 지상에서 마지막을 예고하는 통화였다. 누님은 내게 “동생이 지고 있는 고통을 다 품에 안고 가겠다”고 하셨다. 그 순간 가슴이 먹먹해졌다. 투병 생활이 너무 고통스러워 잠도 못 주무실텐데 내 걱정까지 해주시니…. 그리곤 두 달도 채 안 되어 누님은 천국으로 떠났다.

“엄마는 언제나 내 처지에서 나를 지지해 주셨어요. 투병 중에도 결코 쉬지 않았고 열심히 사셨어요. 엄마는 나에게 태양이었어요.” 미국에 사는 누님의 둘째가 ‘꿈 속에 엄마가 환한 얼굴로 그리고 싱그러운 모습으로 나타나셨다’고 전해주었다. 문득문득 누님의 부재에서 오는 슬픔과 그리움, 그리고 말로 표현하기 어려운 내면의 감정들로 힘든 나날이었는데, 조카의 그 꿈 이야기가 무척 반갑고 고마웠다.

그렇다. 누님은 죽은 게 아니다. 하나님의 말씀대로 영원히 살아 계시는데 내가 현상의 부재를, 누님의 부재를 너무 집착했을 뿐이다. 집착은 고통을 낳는 법! 누님이 못 다한 이웃 사랑을 실천해야겠다. 다시 만나는 그날에 누님께 “사랑한다”고, 살아서 못 다한 이야기들을 들려드려야겠다.

하성환/서울 양천로

* <한겨레>가 어언 32살 청년기를 맞았습니다. 1988년 5월15일 창간에 힘과 뜻을 모아주었던 주주와 독자들도 세월만큼 나이를 먹었습니다. 새로 맺는 인연보다 떠나보내는 이들이 늘어나는 시절입니다. 올들어서는 코로나19 탓에 이별의 의식조차 제대로 하지 못하고 있습니다. ‘기억합니다’는 떠나는 이들에게 직접 전하지 못한 마지막 인사이자 소중한 추억이 될 것입니다. 부모는 물론 가족, 친척, 지인, 이웃 누구에게나 추모의 글을 띄울 수 있습니다. 사진과 함께 전자우편으로 보내주시면 됩니다. 한겨레 주주통신원 (mkyoung60@hanmail.net 또는 cshim777@gmail.com), 인물팀(People@hani.co.kr).

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)