통합 브리핑룸으로 옮기길 거부하고 있는 외교통상부 출입기자들이 14일 오후 서울 도렴동 외교부 청사 로비 바닥에 앉은 채 책과 상자 위에 노트북을 놓고 기사를 쓰고 있다. 정부는 12일 기사송고실을 폐쇄한 뒤 기자들이 기자실 밖 복도 등에서 의자 등 사무실 집기를 놓고 작업하는 것을 금지했다. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

기자실 이전 거부 장기화 조짐 ‘왜’

기자실 이전을 둘러싼 언론과 정부의 갈등이 쉽게 가라앉지 않고 있다. “더 이상의 양보는 없다”는 정부의 강경 태도와 “내 발로 나가지 않겠다”는 기자들의 반발이 맞부딪치면서 이미 타협할 수 있는 선을 넘어섰다. 상당수 현장 기자들은 기자실 이전을 계속 거부하는 데 따른 ‘명분의 허약함’과, 정부 쪽 조처를 선뜻 수용하기 어려운 ‘정서적 반감’ 사이에서 고민을 하고 있다.

옮길 공간 있는데도 무조건 반대 어려워

정부의 일방적 밀어붙이기 부작용 비판도

■갈등의 장기화 태세=세종로 정부중앙청사의 일부 출입기자들은 일요일인 14일에도 문이 닫힌 기자실 앞에서 무선인터넷을 통해 기사 작성과 송고작업을 했다. 기자들의 이러한 ‘청사안 버티기’는 정부의 강한 자세와 여론의 부담 때문에 오래가지 않을 것으로 보인다. 하지만 청사 주변 기업체, 공공기관 등에 있는 기자실로 거점을 옮기는 등의 방법으로 합동브리핑센터로의 이전 거부는 계속할 전망이다. 실제 기자실이 폐쇄된 첫날인 지난 12일부터 일부 기자들은 케이티(KT)와 감사원 등에 있는 기자실로 옮겨 일을 했다.

국정홍보처는 합동브리핑센터로 옮기지 않은 기자들에게는 보도자료 전자우편 서비스를 중단하는 방법으로 불이익을 주고 있지만, 보도자료의 대부분이 ‘홍보성’이어서 기자들이 큰 부담을 느끼지 않고 있다.

이런 양상은 대선 때까지 이어질 것이란 게 언론계의 일반적인 분석이다. 이명박 한나라당 대통령후보 등 대부분의 후보들이 기자실 통폐합을 반대하고 있어, 대선까지만 버티면 기자실 이전 문제는 백지화할 것으로 기자들은 보고 있다.

■정부의 실책이 반발 키워=정부가 언론계의 비판을 수용해 당초 총리훈령의 독소조항을 백지화했음에도 사태가 점점 악화한 데는 정부 쪽의 잇단 실책도 한 몫을 했다.

■갈등의 장기화 태세=세종로 정부중앙청사의 일부 출입기자들은 일요일인 14일에도 문이 닫힌 기자실 앞에서 무선인터넷을 통해 기사 작성과 송고작업을 했다. 기자들의 이러한 ‘청사안 버티기’는 정부의 강한 자세와 여론의 부담 때문에 오래가지 않을 것으로 보인다. 하지만 청사 주변 기업체, 공공기관 등에 있는 기자실로 거점을 옮기는 등의 방법으로 합동브리핑센터로의 이전 거부는 계속할 전망이다. 실제 기자실이 폐쇄된 첫날인 지난 12일부터 일부 기자들은 케이티(KT)와 감사원 등에 있는 기자실로 옮겨 일을 했다.

국정홍보처는 합동브리핑센터로 옮기지 않은 기자들에게는 보도자료 전자우편 서비스를 중단하는 방법으로 불이익을 주고 있지만, 보도자료의 대부분이 ‘홍보성’이어서 기자들이 큰 부담을 느끼지 않고 있다.

이런 양상은 대선 때까지 이어질 것이란 게 언론계의 일반적인 분석이다. 이명박 한나라당 대통령후보 등 대부분의 후보들이 기자실 통폐합을 반대하고 있어, 대선까지만 버티면 기자실 이전 문제는 백지화할 것으로 기자들은 보고 있다.

■정부의 실책이 반발 키워=정부가 언론계의 비판을 수용해 당초 총리훈령의 독소조항을 백지화했음에도 사태가 점점 악화한 데는 정부 쪽의 잇단 실책도 한 몫을 했다.

우선 기자실 통폐합 추진의 발단이 된 노무현 대통령의 “죽치고 앉아서 담합한다”는 말이 기자들의 자존심을 긁어놨다. 이런 정서적 반발은 아직도 집단행동의 원천이 되고 있다. 무엇보다 취재지원 선진화방안을 언론계 자율에 맡기지 않고 정부가 밀어붙이고 있는 데 대한 반감이 크다. 입사 10년차의 한 중앙언론사 기자는 “솔직히 언론도 잘못이지만 대통령의 인식과 정부의 추진방법도 막가는 것 아니냐. 언론 문제를 언론계와 충분한 협의 없이 일방적으로 추진하니까 무리수가 나오고 기자들의 반발도 정도 이상으로 커졌다”고 말했다. 기자실 통폐합과 전자브리핑제 도입을 내용으로 한 취재지원 선진화방안이 처음 발표됐을 때만 해도 언론계 반발이 그다지 크지 않았다. 불만은 있지만 수용할 수밖에 없다는 분위기가 지배적이었고, 현재 집단행동을 주도하고 있는 일부 언론사들은 별도의 사무실 공간을 마련하려는 움직임을 보이기도 했다. 하지만 엠바고(일정시점까지 보도유예) 파기시 정부가 제재를 가하고, 취재원 접근시 홍보관리관을 경유하게 하고, 면담장소를 제한하겠다는 등의 총리훈령안이 나오면서 기자들의 감정이 폭발했다. ■기자들의 고민=어쨌든 정부가 기자들의 요구사항을 상당부분 수용했고, 기자실 이전이 취재접근권의 본질을 침해하는 것도 아니라는 점에서 기자들이 기존 부처 기자실에 집착하는 것은 명분이 약한 게 현실이다. 하지만 기자들은 이미 강도 높은 집단행동에 나선 마당이어서 어떤 계기도 없이 선뜻 정부안을 수용하겠다고 나서기도 힘든 실정이다. 방송사의 한 출입기자는 “총리훈령을 백지화하면서 기자들이 문제삼은 취재 선진화방안의 문제는 해소됐다고 본다”며 “개인적으로 옮기기로 결정했지만 회사 기자회에서 이전을 거부하기로 방침을 정해 따를 수밖에 없다”고 말했다. 중앙부처 한 출입기자단의 간사도 “일부 부처 출입기자들의 이전 반대 입장이 강하고, 출입기자들 사이에서도 강경 반대파가 움직임을 주도하다 보니 난처하다”고 말했다. 입사 3년차로 경찰서에 출입하는 한 기자는 “기자실의 주인이 정부가 아닌 것도 맞지만 그렇다고 기자들 것도 아니지 않느냐”며 “다른 대체 공간이 주어졌는데도 그렇게 주장하는 것은 잘 이해가 안간다”고 말했다. 이재명 기자 miso@hani.co.kr

정부의 일방적 밀어붙이기 부작용 비판도

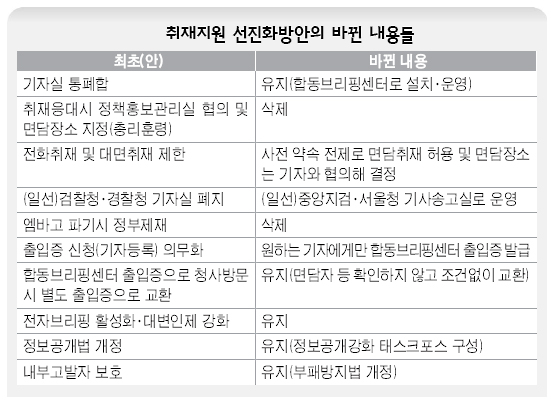

취재지원 선진화방안의 바뀐 내용들

우선 기자실 통폐합 추진의 발단이 된 노무현 대통령의 “죽치고 앉아서 담합한다”는 말이 기자들의 자존심을 긁어놨다. 이런 정서적 반발은 아직도 집단행동의 원천이 되고 있다. 무엇보다 취재지원 선진화방안을 언론계 자율에 맡기지 않고 정부가 밀어붙이고 있는 데 대한 반감이 크다. 입사 10년차의 한 중앙언론사 기자는 “솔직히 언론도 잘못이지만 대통령의 인식과 정부의 추진방법도 막가는 것 아니냐. 언론 문제를 언론계와 충분한 협의 없이 일방적으로 추진하니까 무리수가 나오고 기자들의 반발도 정도 이상으로 커졌다”고 말했다. 기자실 통폐합과 전자브리핑제 도입을 내용으로 한 취재지원 선진화방안이 처음 발표됐을 때만 해도 언론계 반발이 그다지 크지 않았다. 불만은 있지만 수용할 수밖에 없다는 분위기가 지배적이었고, 현재 집단행동을 주도하고 있는 일부 언론사들은 별도의 사무실 공간을 마련하려는 움직임을 보이기도 했다. 하지만 엠바고(일정시점까지 보도유예) 파기시 정부가 제재를 가하고, 취재원 접근시 홍보관리관을 경유하게 하고, 면담장소를 제한하겠다는 등의 총리훈령안이 나오면서 기자들의 감정이 폭발했다. ■기자들의 고민=어쨌든 정부가 기자들의 요구사항을 상당부분 수용했고, 기자실 이전이 취재접근권의 본질을 침해하는 것도 아니라는 점에서 기자들이 기존 부처 기자실에 집착하는 것은 명분이 약한 게 현실이다. 하지만 기자들은 이미 강도 높은 집단행동에 나선 마당이어서 어떤 계기도 없이 선뜻 정부안을 수용하겠다고 나서기도 힘든 실정이다. 방송사의 한 출입기자는 “총리훈령을 백지화하면서 기자들이 문제삼은 취재 선진화방안의 문제는 해소됐다고 본다”며 “개인적으로 옮기기로 결정했지만 회사 기자회에서 이전을 거부하기로 방침을 정해 따를 수밖에 없다”고 말했다. 중앙부처 한 출입기자단의 간사도 “일부 부처 출입기자들의 이전 반대 입장이 강하고, 출입기자들 사이에서도 강경 반대파가 움직임을 주도하다 보니 난처하다”고 말했다. 입사 3년차로 경찰서에 출입하는 한 기자는 “기자실의 주인이 정부가 아닌 것도 맞지만 그렇다고 기자들 것도 아니지 않느냐”며 “다른 대체 공간이 주어졌는데도 그렇게 주장하는 것은 잘 이해가 안간다”고 말했다. 이재명 기자 miso@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[속보] 윤석열 구속…현직 대통령으로 헌정사 처음 [속보] 윤석열 구속…현직 대통령으로 헌정사 처음](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0119/20250119500020.webp)

![공수처 차량 파손하고 ‘난동’…윤석열 지지자들 ‘무법천지’ [영상] 공수처 차량 파손하고 ‘난동’…윤석열 지지자들 ‘무법천지’ [영상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0118/20250118500760.webp)

![“사필귀정, 윤석열 구속 의심치 않아”…광화문에 응원봉 15만개 [영상] “사필귀정, 윤석열 구속 의심치 않아”…광화문에 응원봉 15만개 [영상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0118/20250118500657.webp)