우크라이나 출신 이주노동자 ㄴ(34)씨는 일반 고무장갑만 끼고 코를 찌르는 냄새가 나는 유기용제를 만져야 한다. 2013년 말부터 경기도 양주의 한 차량부품 공장에서 일해온 ㄴ씨는 이 유기용제에 자동차 부품을 담갔다가 빼는 업무를 맡고 있다. ㄴ씨는 일터에서 이 물질이 무엇인지 제대로 된 설명을 들은 적이 없지만, 위험은 몸으로 느끼고 있다. 닿았을 때 화상을 입었던 적이 있고, 손과 발에는 피부병이 생겼다. 사장은 회사 내 이주노동자들에게만 이 유기용제 다루는 업무를 지시하고 있다. ㄴ씨는 보호장비를 지급해달라고 사장에게 요구했지만 거절당했다.

ㄴ씨의 사례처럼 이주노동자가 업무 현장에서 내국인 노동자보다 유해물질에 두배 이상 더 심각하게 노출되어 있다는 연구 결과가 나왔다.

30일 산업안전보건연구원이 최근 공개한 ‘유해물질 노출 사업장의 외국인 노동자 건강취약성 평가’(박가영·이경은) 보고서를 보면, 특수건강진단 결과를 바탕으로 연령·업종·성별 등 비슷한 조건의 이주노동자와 내국인 노동자의 디메틸포름아미드(DMF) 노출 수준을 비교한 분석 결과가 담겨 있다. 디엠에프는 급성중독을 부르는 대표적인 유기용제로, 2006년 부산의 한 피혁업체에서 일하는 중국 출신 노동자가 디엠에프 취급 업무를 하다 전격성 간염으로 사망한 사례도 있다.

분석 결과, 2016년 기준 디엠에프를 사용하는 사업장에서 일하는 이주노동자(772명)의 디엠에프 노출 수준을 측정하는 요중 엔엠에프(NMF) 농도 평균은 6.85㎎/ℓ로 내국인 노동자(1502명) 평균 2.79㎎/ℓ의 2.5배에 이르렀다. 검출된 수치가 위험 기준치를 초과하는 비중도 내국인 노동자는 2.98%였던 데 견줘 이주노동자는 10.28%로 세 곱절이 넘는다.

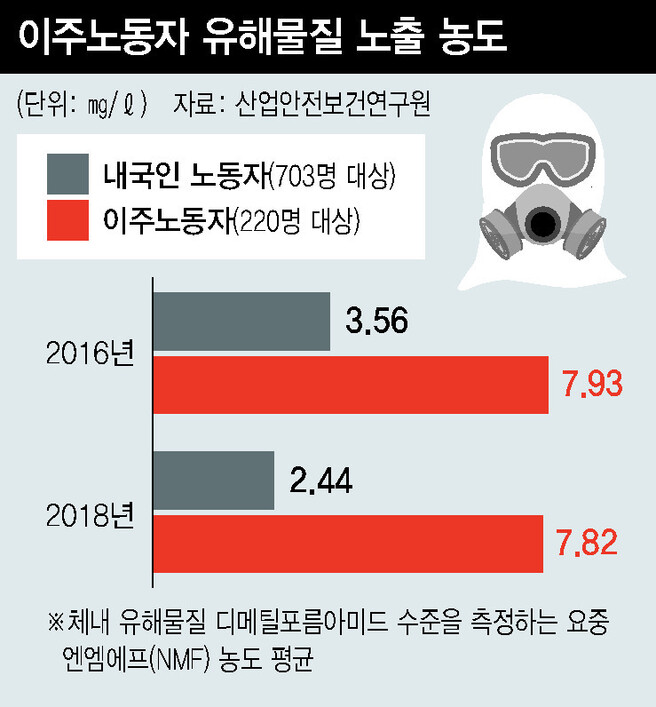

2016년과 2018년 모두 특수건강진단을 받은 이들을 대상으로 진행한 추적조사에서도 마찬가지 결과가 나왔다. 이주노동자 220명의 요중 엔엠에프 농도 평균은 2016년 7.93㎎/ℓ, 2018년 7.82㎎/ℓ를 나타내 내국인 노동자 703명의 2016년 평균 3.56㎎/ℓ, 2018년 평균 2.44㎎/ℓ에 견줘 두해 모두 두세배 높은 수치가 나왔다. 김정수 한국노동안전보건연구소 직업환경의학전문의는 “이주노동자는 유해물질을 직접 접촉하는 업무를 주로 맡기에 이주노동자가 내국인보다 전반적으로 유해물질에 심하게 노출되고 있는 것으로 추정된다”고 말했다.

건강진단을 받기 어려운 사업장에서 일하는 이주노동자 등 집계되지 않는 유해물질 노출 사례가 많다는 지적도 나왔다. 경기도 포천의 한 채소농장에서 약 6년 동안 농약 살포 작업을 해온 네팔 출신 노동자가 지난해 불임 판정을 받은 사례도 있었다. 김달성 포천이주노동자상담센터 대표(목사)는 “유해물질에 대비해 마스크만 주거나 이마저 없는 곳이 많다”며 “정부가 이주노동자의 질병 산업재해 신청을 돕고, 유해물질 취급에 대한 관리·감독에도 적극적으로 나서야 한다”고 말했다.

박준용 기자

juneyong@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)