영화 ‘인터스텔라’의 한 장면. 워너브러더스코리아 제공

[토요판] 다음주의 질문

영화 <인터스텔라>가 1000만 관객 동원 문턱에서 멈칫거리고 있지만 두고두고 기억될 공상과학 영화임에는 틀림없다. 많은 과학 담당 기자들이 이 영화의 과학 또는 잘못된 과학에 관해 쓴 데서도 알 수 있다. 환경기자의 시각에선 어떨까. 다른 건 몰라도 지구를 구하기 위해 지구 밖에서 해법을 찾는다는 설정은 거슬린다. 지구가 무슨 이유에서든 식량을 구하기 힘든 황무지가 되었을 때 막대한 자원을 들여 불확실한 우주탐험에 나선다는 게 선뜻 이해되지 않는다. 그런 능력으로 지구를 구하면 되지 않을까.

영화를 만든 크리스토퍼 놀런 감독도 이런 문제를 두고 고민했다. 그는 <비비시> 라디오와의 인터뷰에서 “지구의 생태보전과 우주탐험 가운데 왜 우주를 택했느냐”는 질문에 “지구와 지구 밖 모두를 본 것”이라며 “과학의 환원주의적 세계관과 과학이 설명 못하는 인간의 감정·행동·뇌가 만나는 지점에 답이 있다”고 대답했다.

영화적 상상력을 두고 꼬치꼬치 따질 일은 아니다. 하지만 조지 몬비오 영국 <가디언> 환경칼럼니스트가 “우주 정복은 복잡한 땅 위의 문제를 회피하려는 판타지”라며 이 영화에서 기술 낙관주의와 정치적 패배주의를 읽은 데 공감이 간다. 골치 아픈 정치적 해결보다는 쉬워 보이는 기술개발로 문제를 풀려 한다는 지적이다.

인간이 출현하기도 전의 일이지만 생존하려면 지구를 떠나야만 했을 큰 재앙이 없었던 것은 아니다. 가장 심각했던 것이 2억5000만년 전의 페름기-트라이아스기 대멸종이었다. 해양생물의 96%와 육상 척추동물의 70%가 이때 사라졌다. 원인을 두고 외계 천체 충돌, 해저 메탄 분출 등 다양한 가설이 있지만 유력한 것은 시베리아의 대규모 화산분출설이다. 한반도의 10배 면적에 서유럽을 1㎞ 두께로 덮을 양의 용암과 화산재가 분출된 큰 화산활동이 100만년 동안 간헐적으로 이어졌다. 레몬 원액 수준의 강산성 비가 내렸고 성층권의 오존층이 무너져 치명적인 자외선이 쏟아졌다. 당시 생물은 세상의 종말이 닥쳤다고 느꼈을 것이다.

이런 대멸종사태는 소행성 충돌로 공룡을 사라지게 한 6500만년 전의 멸종사태를 포함해 지금까지 다섯차례 일어났다. 이들은 모두 기후변화, 대기와 바다의 화학변화를 동반한 생태적 재앙이 장기간 계속되다가 대규모 화산폭발이나 소행성 충돌 같은 급격한 사건으로 마무리되는 양상을 보였다. 이제 인류에 의한 제6의 멸종사태에 막 접어들었다. 15분마다 생물 한 종이 사라지고 있고 지구 역사상 처음으로 한 생물종이 기후를 바꾸고 있다.

특이하게도 기후변화로 인한 이번 재앙의 모습에 전세계 과학자들이 합의했다. 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)가 최근 내놓은 제5차 기후변화 평가 종합보고서는 금세기 말까지 온실가스 배출량을 0으로 줄이지 않으면 폭염·홍수·연안 침식으로 인한 인명과 재산 피해, 공공서비스 기능 정지, 식량과 물 부족 사태, 질병과 사회적 갈등 증가 사태가 닥칠 것으로 내다봤다.

영화적 상상력을 두고 꼬치꼬치 따질 일은 아니다. 하지만 조지 몬비오 영국 <가디언> 환경칼럼니스트가 “우주 정복은 복잡한 땅 위의 문제를 회피하려는 판타지”라며 이 영화에서 기술 낙관주의와 정치적 패배주의를 읽은 데 공감이 간다. 골치 아픈 정치적 해결보다는 쉬워 보이는 기술개발로 문제를 풀려 한다는 지적이다.

인간이 출현하기도 전의 일이지만 생존하려면 지구를 떠나야만 했을 큰 재앙이 없었던 것은 아니다. 가장 심각했던 것이 2억5000만년 전의 페름기-트라이아스기 대멸종이었다. 해양생물의 96%와 육상 척추동물의 70%가 이때 사라졌다. 원인을 두고 외계 천체 충돌, 해저 메탄 분출 등 다양한 가설이 있지만 유력한 것은 시베리아의 대규모 화산분출설이다. 한반도의 10배 면적에 서유럽을 1㎞ 두께로 덮을 양의 용암과 화산재가 분출된 큰 화산활동이 100만년 동안 간헐적으로 이어졌다. 레몬 원액 수준의 강산성 비가 내렸고 성층권의 오존층이 무너져 치명적인 자외선이 쏟아졌다. 당시 생물은 세상의 종말이 닥쳤다고 느꼈을 것이다.

이런 대멸종사태는 소행성 충돌로 공룡을 사라지게 한 6500만년 전의 멸종사태를 포함해 지금까지 다섯차례 일어났다. 이들은 모두 기후변화, 대기와 바다의 화학변화를 동반한 생태적 재앙이 장기간 계속되다가 대규모 화산폭발이나 소행성 충돌 같은 급격한 사건으로 마무리되는 양상을 보였다. 이제 인류에 의한 제6의 멸종사태에 막 접어들었다. 15분마다 생물 한 종이 사라지고 있고 지구 역사상 처음으로 한 생물종이 기후를 바꾸고 있다.

특이하게도 기후변화로 인한 이번 재앙의 모습에 전세계 과학자들이 합의했다. 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)가 최근 내놓은 제5차 기후변화 평가 종합보고서는 금세기 말까지 온실가스 배출량을 0으로 줄이지 않으면 폭염·홍수·연안 침식으로 인한 인명과 재산 피해, 공공서비스 기능 정지, 식량과 물 부족 사태, 질병과 사회적 갈등 증가 사태가 닥칠 것으로 내다봤다.

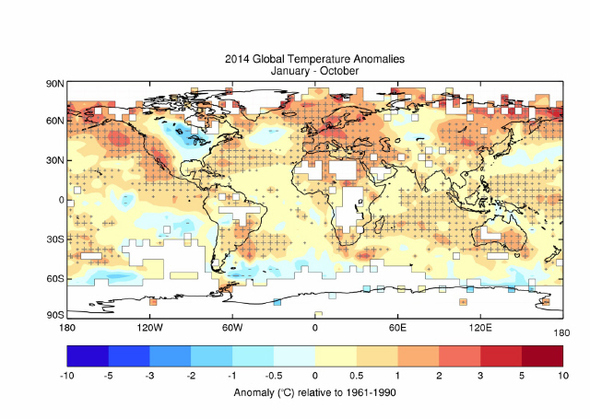

1일부터 페루 리마에서 유엔기후변화협약 제20차 당사국총회가 열리고 있다. 이 자리에서 세계기상기구는 “이대로라면 2014년은 역사상 지구 평균기온이 가장 높은 해가 될 것”이라고 밝혔다. 196개국 대표들은 9~12일 동안 고위급회의를 열고 새로운 기후체제에 관한 협상을 벌인다. 내년이 시한인 새로운 기후체제 합의문의 뼈대가 여기서 결정된다. 만일 실패한다면 재앙은 한 걸음 가까워질 것이다.

조홍섭 환경전문기자 ecothink@hani.co.kr

1일부터 페루 리마에서 유엔기후변화협약 제20차 당사국총회가 열리고 있다. 이 자리에서 세계기상기구는 “이대로라면 2014년은 역사상 지구 평균기온이 가장 높은 해가 될 것”이라고 밝혔다. 196개국 대표들은 9~12일 동안 고위급회의를 열고 새로운 기후체제에 관한 협상을 벌인다. 내년이 시한인 새로운 기후체제 합의문의 뼈대가 여기서 결정된다. 만일 실패한다면 재앙은 한 걸음 가까워질 것이다.

조홍섭 환경전문기자 ecothink@hani.co.kr

2014년 1~10월 동안 지구 표면의 온도 변이. 1961~1990년 평균치와의 차이를 가리킨다. 붉은색으로 갈수록 온난화 정도가 크다. 영국 기상청(Met Office) 제공

조홍섭 환경전문기자

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)